はるかむかし地球上のあらゆる生き物の共通の祖先がいた。

まだ見ぬその姿は細菌のようだったのだろうか?

ダーウィンが夢見た、共通祖先から連なる全生物の進化の系統樹が、

DNA情報にもとづいて、いまその姿を現しつつある。

生き物好きのふたりの著者が撮影した貴重な写真コレクションを用いて、

動物界、なかでも昆虫、魚類、哺乳類、鳥類の驚きの進化を、

100点を超える系統樹で紹介していこう。

著者プロフィール

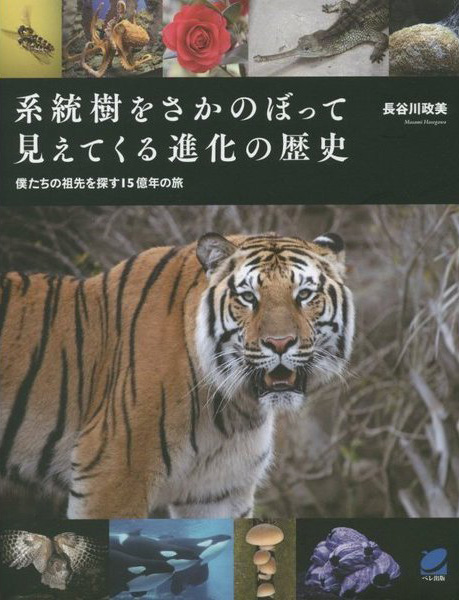

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『DNAに刻まれたヒトの歴史』(岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、『世界でいちばん美しい進化の教室』(監修、三才ブックス)、『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)など多数。最新刊は『ウイルスとは何か』(中公新書)。進化に関する論文多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。全編監修を務める「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターの制作チームが2020年度日本進化学会・教育啓発賞、2021年度日本動物学会・動物学教育賞を受賞。

著者プロフィール

小宮輝之(こみや てるゆき)

1947年東京都生まれ。上野動物園元園長。明治大学農学部卒。1972年多摩動物公園の飼育係になる。以降、40年間にわたり日本産哺乳類や鳥類をはじめ、さまざまな動物の飼育にかかわる。2004年から2011年まで上野動物園園長。日本動物園水族館協会会長、日本博物館協会副会長を歴任。2022年から日本鳥類保護連盟会長。現在は執筆・撮影、図鑑や動物番組の監修、大学、専門学校の講師などを務める。著書に『人と動物の日本史図鑑』全5巻(少年写真新聞社)、『くらべてわかる哺乳類』(山と渓谷社)、『いきもの写真館』全4巻(メディア・パル)、『うんちくいっぱい 動物のうんち図鑑 』(小学館クリエイティブ) など多数。

すべての生き物をめぐる

100の系統樹

第78話

モンガラカワハギ亜目の

系統樹マンダラ

文と写真 長谷川政美・小宮輝之

◎モンガラカワハギ科の模様

モンガラカワハギ科には独特の模様をもつものが多い。なかでも太平洋やインド洋のサンゴ礁に分布するムラサメモンガラの模様は変わっている(下の図のいちばん上)。

上唇にある口髭のような白い模様、目の周りの帯、腹面にある指で白い絵具を塗ったような4本の筋など。この模様は孵化した直後からあり、一生変わらない (2)。

ムラサメモンガラの姉妹群がピカソトリガーフィッシュだが、およそ410万年前に種分化したと推定されるこの2種のあいだでこれだけ模様が変化したことが分かる。それでもムラサメモンガラ属のなかでは目の周りの模様はあまり変わっていない。

また、チョウチョウウオのなかには、スダレチョウチョウウオのように尾鰭近くに黒い斑点をもつものがあり、捕食者から見るとあたかもそこに目があるかのような錯覚を抱かせる効果があるのかもしれない(2)。頭を攻撃されるよりも、間違って尻尾のほうを攻撃されるほうが、生き延びるチャンスは大きいだろう。

ところが、ムラサメモンガラやピカソトリガーフィッシュの帯には眼を隠すような効果はないようだ。帯はあるが、眼の輪郭ははっきりしているので、帯模様の機能はスダレチョウチョウウオなどとは違うようである。

サンゴ礁にはカラフルな生きものが多く、そこに棲む魚の色覚がどのようになっているかは興味ある問題である。ムラサメモンガラでは双錐体細胞の2種の視物質からの信号が区別されることが魚類ではじめて示され、ヒトと同じような3色型色覚をもつと考えられる(3)。

◎ソウシハギやクロモンガラの毒

パリトキシンやテトロドトキシンは食物連鎖を通じて体内に蓄積されるものだから、毒の分布はそれぞれの動物が何を食べているかに依存する。

パリトキシンやパリトキシン様の毒をもつことが報告されている魚は、ニシン目ニシン科のミズン(図45AVb)、パーチ目ハナダイ科のクエ(第92話予定)、アジ目アジ科のモロ、ユーペルカ類チョウチョウウオ科のセグロチョウチョウウオ、ミカドチョウチョウウオを含む4種(第85話予定)、ベラ目ベラ科アオブダイ亜科のアオブダイ(図74)、それにフグ目のソウシハギやクロモンガラ、フグ目ハコフグ科のハコフグ(図75)などである(4)。前回出てきたフグ科ミドリフグ属Tetraodonのなかにもパリトキシンをもつものがいるらしい。

パリトキシンはもともと渦鞭毛藻によって合成されるが、ソウシハギやクロモンガラは海底やサンゴの表面や隙間の小動物や藻類を食べることによって、食物連鎖を通じてパリトキシンを蓄積すると考えられる。

◎ノコギリハギの擬態

ノコギリハギは毒をもっていないが、有毒なフグに擬態し、捕食者から身を守っていると考えられる。毒をもつためにはそれに対する耐性をもつ必要があり、それなしで生き延びることができるのならばそのような方向に進化するということだ。

つづく

1. Chang, J. (2023) The Fish Tree of Life

2. ヘレン・スケールズ(2020)『魚の自然誌』林裕美子訳、築地書館.

3. Pignatelli, V., Champ, C., Marshall, J., Vorobyev, M. (2010) Double cones are used for colour discrimination in the reef fish, Rhinecanthus aculeatus. Biol. Lett. 6 (4), 537–539.

4. 松浦啓一、長島裕二(2015)『毒魚の自然史』北海道大学出版会.

*もっと「進化」について知りたい人の入門書:

☆いちばん新しい本!

長谷川政美著『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

』 (ベレ出版)。 イヌやネコやクマなど身近な生き物はすべて進化していまここにいる。もちろんヒトも。生き物の進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」を多数掲載(系統樹の「見方」付き)。ささやかな「現代版 種の起原」ができました。

☆はじめの一冊にオススメ!

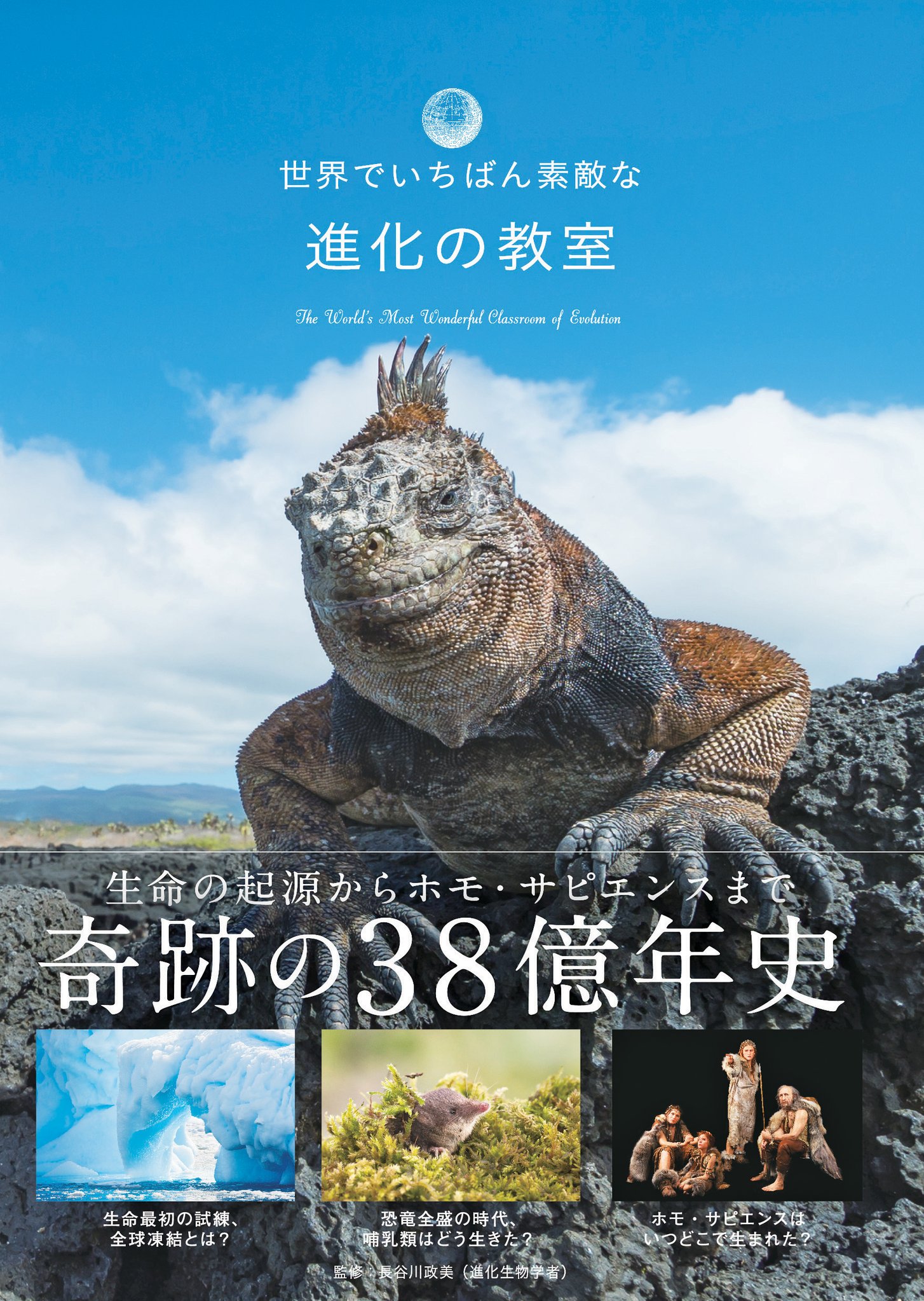

長谷川政美監修・畠山泰英構成『世界でいちばん素敵な進化の教室

』 (三才ブックス)。 本書は美しい写真とQ&A形式の簡潔な文章で、38億年におよぶヒトを含む生き物の進化を解説した超入門ビュアルブックです。子供から大人まで気軽に楽しんでいただけます。

4刷(2022年10月)。