はるかむかし地球上のあらゆる生物の共通の祖先がいた。

まだ見ぬその姿は細菌のようだったのだろうか?

ダーウィンが夢見た、共通祖先から連なる全生物の進化の系統樹が、

生物のもつDNA情報にもとづいて、いまその姿を現しつつある。

進化生物学者である著者が撮影した貴重な写真コレクションを用いて、

動物界、なかでも昆虫綱、哺乳綱、鳥綱の驚きの進化を100点超の系統樹で表現する。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、『世界でいちばん美しい進化の教室』(監修、三才ブックス)、『共生微生物からみた新しい進化学』(海鳴社)、『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)など多数。最新刊は『ウイルスとは何か』(仮題、中公新書、2023年1月刊行予定)。進化に関する論文多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。全編監修を務める「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターの制作チームが2020年度日本進化学会・教育啓発賞、2021年度日本動物学会・動物学教育賞を受賞。

すべての生き物をめぐる

100の系統樹

第12話

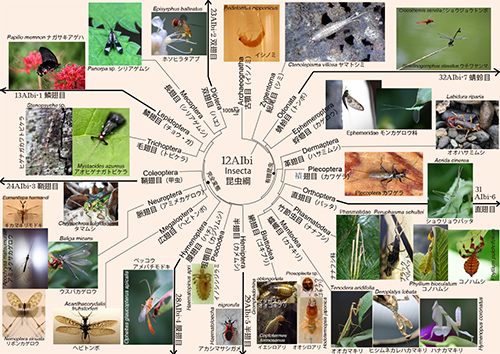

昆虫綱の系統樹マンダラ

文と写真 長谷川政美

◎初期の昆虫

昆虫綱のなかで進化の初期に分かれた古顎目(イシノミ)や総尾目(シミ)などは空を飛ぶことはできない。3億5900万年前に始まる石炭紀には、陸地にシダ植物が林立する森林が出現し、それまで地表や土壌中を這い回るだけだった昆虫のなかから空を飛ぶものが現れた。彼らを有翅昆虫という。動物のなかで空を飛ぶようになったのは昆虫が初めてであり、進化史上画期的な出来事であった。鳥類に先駆けて初めて空を飛ぶようになった脊椎動物である翼竜が現れるのは、およそ1億年後の三畳紀であるから(鳥類はさらに1億年後のジュラ紀)、それまでの間、空の生態系は昆虫によって支配されていたのだ。

咀顎(そがく)目に属するシラミや、図12AIbiには出ていないが隠翅(いんし)目(Siphonaptera)のノミは、寄生生活をするようになって祖先がもっていた翅を失ったものである。隠翅目はシリアゲムシなどの長翅目の姉妹群である(1)。

昆虫はトビムシやコムシなど陸生の動物との共通祖先から進化したものであり、基本的に陸生である。なかにはミズカマキリ、タイコウチ(半翅目)やゲンゴロウ、ミズスマシ(鞘翅目)など水生の昆虫もいるが、それらは陸に進出した祖先のなかから水生に戻ったものである。陸上に進出した節足動物としては、ムカデやヤスデなどの多足亜門もあり、土壌動物として生態的には重要な役割を果たしている。しかし、多様性という面では、昆虫綱を含む六脚類が圧倒的に勝る。それには昆虫が飛ぶ能力を獲得したことが大きく貢献していると考えられる。有翅昆虫は土壌動物とはまったく異なる生態的地位を開拓したのである。

多足類と六脚類はどちらも基本的に陸生の動物から成るグループなので、かつては節足動物のなかで陸上に進出した祖先から多足類と六脚類が進化したと考えられていた。つまり、多足類と六脚類が姉妹群だということである。ところが、分子系統学からそのような考えは否定され、いわゆる甲殻類のなかから六脚類が進化したと考えられるようになったことは、第9話で紹介した。「汎甲殻亜門」という考えである。従って、節足動物のなかで多足類と六脚類とは独立に陸上に進出したものである。

六脚類のなかの昆虫綱は記載された種数では生物界で最大のグループであるが、なぜそのような多様性が進化したのだろうか。

空を飛ぶようになったこと、強固な外骨格、次に述べる変態の進化などが考えられるが、からだが小さいということも大きな要因だったであろう。強固な外骨格は、昆虫のからだの大きさを制約する要因だった。からだの小さな動物の種数が多いのは、哺乳類におけるネズミなどの齧歯類、鳥類におけるスズメ目などでも共通に見られることである。小さな動物は、環境の微細な違いを感じて棲み分けることにより多くの種に分かれる傾向があるのだ。彼らが感じている微環境を「ミクロハビタット」という。

◎昆虫の変態

第9話で紹介したように、昆虫を含めた節足動物はすべて、成長する際に脱皮をする。彼らは硬い外骨格をもつので、成長するためにはそれを脱ぎ捨てなければならない。硬い殻を脱ぎ捨てて新しい殻が硬くなる前に成長する。

このように脱皮に伴って成長するが、昆虫ではさらに「変態」を行うものが進化した。幼虫が脱皮して蛹(さなぎ)になることを「蛹化(ようか)」、蛹が脱皮して成虫になることを「羽化」というが、脱皮に伴って形態変化も起る。これが変態である。

昆虫の変態には、幼虫の段階から蛹を経ないで直接成虫になる「不完全変態」と蛹を経て成虫になる「完全変態」とがある。

図12AIbiで、有翅昆虫進化の初期に分かれた蜻蛉(せいれい)目(トンボ)、蜉蝣(ふゆう)目(カゲロウ)、革翅(かくし)目(ハサミムシ)、襀翅(せきし)目(カワゲラ)、直翅目(バッタ)、竹節虫(ななふしむし)目(ナナフシ)、蟷螂(とうろう)目(カマキリ)、網翅目(ゴキブリ)、半翅目(カメムシ)などは不完全変態だが、図12AIbiで「完全変態」と記したグループで蛹を経て成虫になる完全変態が進化した。

また、翅をもたない古顎目(イシノミ)や総尾目(シミ)では、幼虫と成虫がほとんど同じすがたで同じような生活をするので、「無変態」という。

不完全変態昆虫のなかで蜻蛉目の幼虫(ヤゴ)は水生のため陸生の成虫トンボとは食べ物が違うが、直翅目や半翅目などでは幼虫と成虫は基本的に同じようなものを食べる。

完全変態昆虫では幼虫の時期と成虫の時期とでその「生態的地位(ニッチェ)」が変ってしまうのだ。親と幼虫とで競合しない資源を使うことも、変態する昆虫が繁栄した理由の一つであろう。有翅昆虫の80%以上が完全変態をする(3)。

完全変態をする昆虫では、さなぎの段階で成虫原基から胸部に飛翔に使われる大きな筋肉が形成され、さらに翅が構築される。そして、さなぎから出た後でしわくちゃにたたまれた翅を伸ばすのだ。

◎擬態

昆虫のなかには「擬態(ぎたい)」するものが多い。擬態とは自分をなにかに似せて、捕食者や自分が捕食する相手を欺くことである。

さまざまな擬態の例は、本連載のあとのほうで出てくるが、ここではまず自らを目立たなくする隠蔽型擬態を紹介しよう。

下の2つの写真はどちらもナナフシの仲間の竹節虫目の昆虫である。1つ目のナナフシは、枝そっくりで、目立たない。次のコノハムシは、葉っぱそっくりである。コノハムシはかたちが葉に似ているだけではなく、葉脈までそっくりである。このような擬態は捕食を免れる効果があると考えられる。

このハナカマキリの欺きにはさらに高度な技が含まれている。ミツバチがハナカマキリに近づく時には、ほとんどの場合カマキリの正面からだという。なぜミツバチがわざわざ正面から近づくのか、と興味をもった研究者が詳しく調べた結果、驚くべきことが明らかになった(5,6)。

ところでこのハナカマキリの幼虫は白いランの花に似ているため、ハナカマキリのことを英語で“orchid mantis”(ランカマキリ)という。そのため、ランの花に来て花に紛れていると思っているひとがいるが、実際にはそうではない(5)。むしろどこででも自分を花のように目立たせて、餌となる昆虫をおびき寄せているのである。

次回以降、鱗翅目、双翅目、鞘翅目、膜翅目、半翅目、直翅目、蜻蛉目と順次それぞれの分類群の進化の歴史を詳しく見ていくことにする。

つづく

【引用文献】

1. Misof, B., Liu, S., Meusemann, K., et al. (2014) Phylogenomics resolves the timing and pattern of insect evolution. Science 346, 763–767.

2. Zhang, Z.-Q. (2011) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa 3148, 1-237.

3. 蘇智慧(2015)昆虫の起源と初期進化.『遺伝子から解き明かす昆虫の不思議な世界』(大場裕一・大澤省三・昆虫DNA研究会編、悠書館)pp.3-50.

4. スコット・リチャード・ショー(2016)『昆虫は最強の動物である』藤原多伽夫訳、河出書房新社.

5. 山口進(2017)『珍奇な昆虫』光文社.

6. Mizuno, T., Yamaguchi, S., Yamamoto, I., et al. (2014) “Double-Trick” visual and chemical mimicry by the juvenile orchid mantis Hymenopus coronatus used in predation of the oriental honeybee Apis cerana. Zool. Sci. 31(12), 795-801.

*もっと「進化」について知りたい人の入門書:

☆いちばん新しい本!

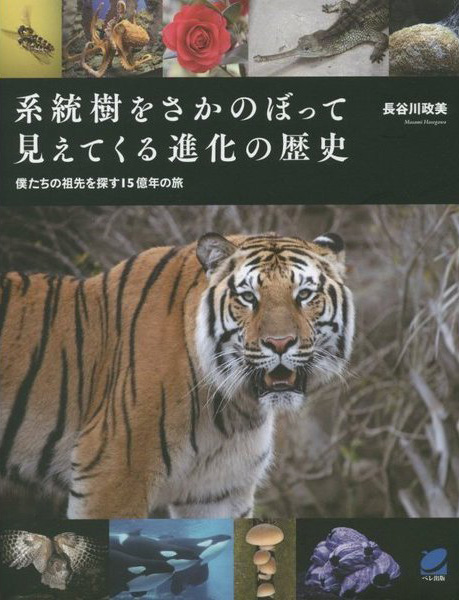

長谷川政美著『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

』 (ベレ出版)。 イヌやネコやクマなど身近な生き物はすべて進化していまここにいる。もちろんヒトも。生き物の進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」を多数掲載(系統樹の「見方」付き)。ささやかな「現代版 種の起原」ができました。

☆はじめの一冊にオススメ!

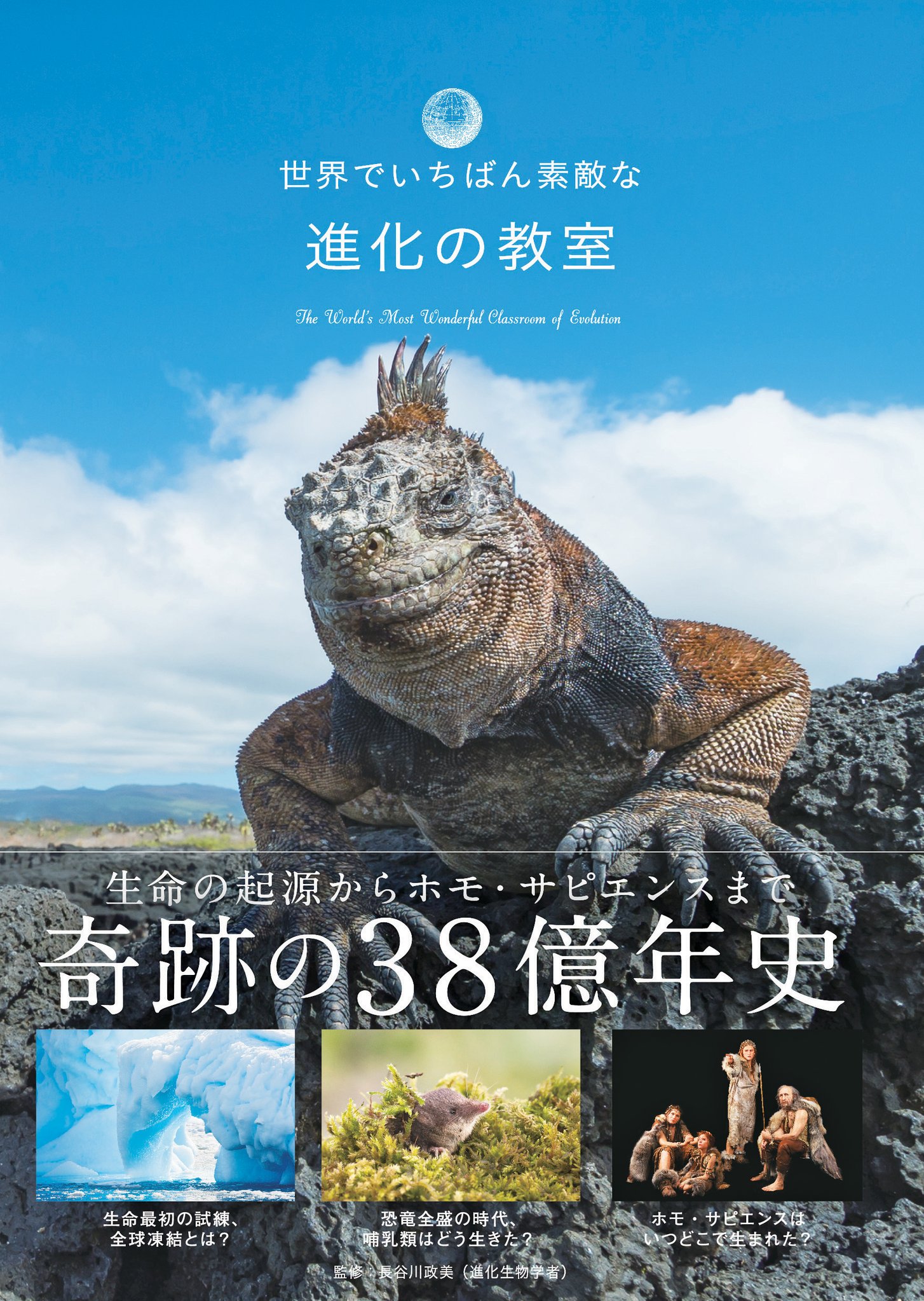

長谷川政美監修・畠山泰英構成『世界でいちばん素敵な進化の教室

』 (三才ブックス)。 本書は美しい写真とQ&A形式の簡潔な文章で、38億年におよぶヒトを含む生き物の進化を解説した超入門ビュアルブックです。子供から大人まで気軽に楽しんでいただけます。

4刷(2022年10月)。