はるかむかし地球上のあらゆる生物の共通の祖先がいた。

まだ見ぬその姿は細菌のようだったのだろうか?

ダーウィンが夢見た、共通祖先から連なる全生物の進化の系統樹が、

生物のもつDNA情報にもとづいて、いまその姿を現しつつある。

進化生物学者である著者が撮影した貴重な写真コレクションを用いて、

動物界、なかでも昆虫綱、哺乳綱、鳥綱の驚きの進化を100点超の系統樹で表現する。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

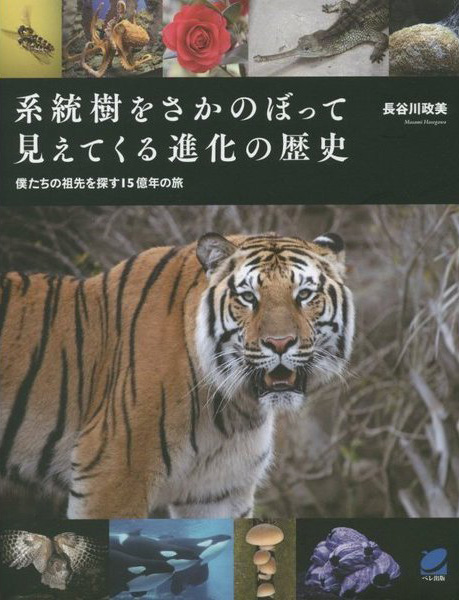

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、『世界でいちばん美しい進化の教室』(監修、三才ブックス)、『共生微生物からみた新しい進化学』(海鳴社)、『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)など多数。最新刊は『ウイルスとは何か』(仮題、中公新書、2023年1月刊行予定)。進化に関する論文多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。全編監修を務める「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターの制作チームが2020年度日本進化学会・教育啓発賞、2021年度日本動物学会・動物学教育賞を受賞。

すべての生き物をめぐる

100の系統樹

第38話

棘皮動物門の系統樹マンダラ

文と写真 長谷川政美

棘皮動物の多くが、体表にとげをもつことから、「棘皮」という名前がつけられた。棘皮動物門は、ウミユリ綱、ヒトデ綱、クモヒトデ綱、ウニ綱、ナマコ綱などから成る(現生の綱としてはこのほかに1986年に最初に報告された「シャリンヒトデ綱 Concentricycloidea」がある)。

棘皮動物のもっとも古い系統がウミユリ綱であり、ウニ綱とナマコ綱が近縁であることは従来から明らかだったが、クモヒトデ綱、ヒトデ綱、「ウニ綱+ナマコ綱」のあいだの系統関係については最近まで論争が続いていた。クモヒトデ綱がヒトデ綱よりも「ウニ綱+ナマコ綱」に近縁である可能性が指摘されていたのだ。

ところが近年の分子系統学的な解析により、図38AIVが示すように、クモヒトデ綱がヒトデ綱に近縁であるということに落ち着きつつある(1)。

◎棘皮動物門の系統的位置

第2話で紹介した動物界全体の系統樹マンダラ(下の図はその一部)では、棘皮動物門はわれわれヒトの属する脊索動物門にいちばん近縁なグループになっている。

「半索動物門+棘皮動物門」を「水腔動物上門 Ambulacraria」というが、これが脊索動物門の姉妹群なのである(2,3)。

棘皮動物と半索動物は、節足動物や軟体動物などよりもヒトに近縁なのだ。ウミユリやウミシダなど一見植物のようなものが、ヒトに近縁だとは信じがたいと思われるかもしれない。

一方、原口が口にならずに肛門になり、口は別に作られる動物がいて、これが「新口動物」(後口動物ともいう)である。ヒトなどの脊索動物門はこちらだが、刺胞動物門と半索動物門も同じ仲間なのだ。

◎棘皮動物の特徴

棘皮動物はすべて海域に生息するもので、汽水域には少なく、淡水には分布しない(4)。

第2話で紹介したように、棘皮動物門は左右相称動物の仲間である。しかし、成体は五放射相称のからだになる。

放射相称という言葉は前回の刺胞動物門でも出てきた。刺胞動物の場合は、相称面が4つあるいは6つの放射相称だが、棘皮動物の場合は相称面が5つである。プランクトン幼生期には左右相称だったものが、成体になると五放射相称になるのだ。

ウミシダも同じウミユリ綱だが、固着性のウミユリに対して、ウミシダには移動性があり、腕を動かして遊泳できるものもいる。

このようなウミユリのなかからウニ綱など海底の堆積物の表面を這い回って表層堆積物を食べるものが進化した(5)。

こうした食性が成功したのは、下の写真の示すようなウニに特異的なランタンと呼ばれる口器が発達したおかげである。五放射状に並ぶ5つのユニットから構成されていて、この顎を水平方向に開閉して食物を食べる。

この構造は古代ギリシャの哲学者アリストテレスが『動物誌』のなかで記述しているもので、「アリストテレスのランタン」と呼ばれる。これと同じようなランタンはおよそ4億年前のオルドビス紀後期の化石でも見られる。

脊索動物門からは、元上野動物園園長の小宮輝之さんを共著者としてお迎えする予定である。

つづく

1. Reich, A., Dunn, C., Akasaka, K., Wessel, G. (2015) Phylogenomic analyses of Echinodermata support the sister groups of Asterozoa and Echinozoa. PLoS ONE 10(3), e0119627.

2. 佐藤矩行(2022)脊索動物の起源と進化.『遺伝学の百科事典:継承と多様性の源』遺伝学普及会・日本遺伝学会編(丸善出版)、pp. 546-547.

3. Gee, H. (2018) “Across the Bridge – Understanding the Origin of the Vertebrates”. Univ. Chicago Press.

4. 藤田敏彦(2018)棘皮動物の自然史科学的研究と日本における振興.タクサ日本動物分類学会誌 45, 4-15.

5. 金沢謙一(2009)ウニの進化誌.『ウニ学』(本川達雄編、東海大学出版会)pp.391-439

*もっと「進化」について知りたい人の入門書:

☆いちばん新しい本!

長谷川政美著『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

』 (ベレ出版)。 イヌやネコやクマなど身近な生き物はすべて進化していまここにいる。もちろんヒトも。生き物の進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」を多数掲載(系統樹の「見方」付き)。ささやかな「現代版 種の起原」ができました。

☆はじめの一冊にオススメ!

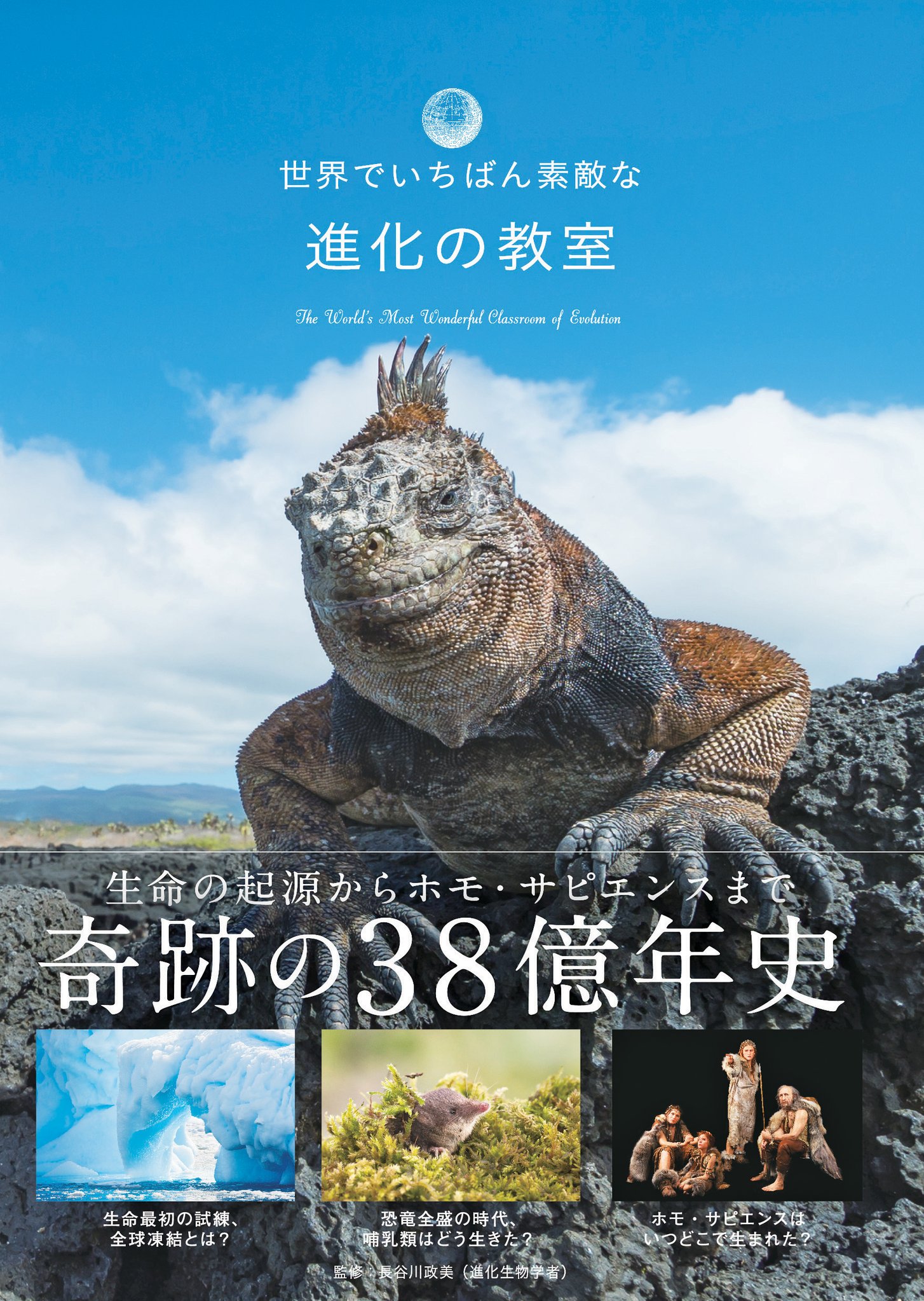

長谷川政美監修・畠山泰英構成『世界でいちばん素敵な進化の教室

』 (三才ブックス)。 本書は美しい写真とQ&A形式の簡潔な文章で、38億年におよぶヒトを含む生き物の進化を解説した超入門ビュアルブックです。子供から大人まで気軽に楽しんでいただけます。

4刷(2022年10月)。