はるかむかし地球上のあらゆる生物の共通の祖先がいた。

まだ見ぬその姿は細菌のようだったのだろうか?

ダーウィンが夢見た、共通祖先から連なる全生物の進化の系統樹が、

生物のもつDNA情報にもとづいて、いまその姿を現しつつある。

進化生物学者である著者が撮影した貴重な写真コレクションを用いて、

動物界、なかでも昆虫綱、哺乳綱、鳥綱の驚きの進化を100点超の系統樹で表現する。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、『世界でいちばん美しい進化の教室』(監修、三才ブックス)、『共生微生物からみた新しい進化学』(海鳴社)、『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)など多数。最新刊は『ウイルスとは何か』(仮題、中公新書、2023年1月刊行予定)。進化に関する論文多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。全編監修を務める「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターの制作チームが2020年度日本進化学会・教育啓発賞、2021年度日本動物学会・動物学教育賞を受賞。

すべての生き物をめぐる

100の系統樹

第10話

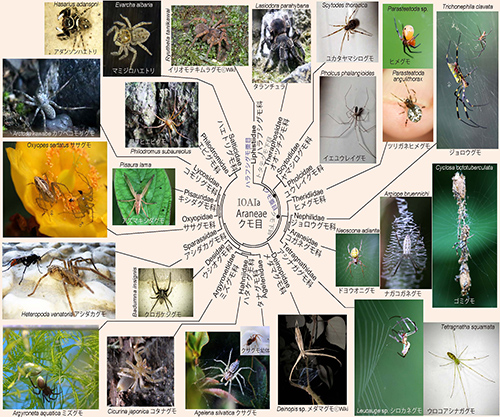

クモ目の系統樹マンダラ

文と写真 長谷川政美

前回紹介した節足動物門の続きで、今回は鋏角亜門のなかでもっとも種類が多くてなじみ深いクモ目の進化の歴史を詳しく見ていこう。◎網を張らないクモ、空を飛ぶクモ

鋏角亜門のなかでクモ目(Araneae)が一般に「クモ」と呼ばれるものである。クモの最大の特徴は糸を出すことであるが、彼らは鋏角に毒腺を持ち、小動物を捕食する。クモは自分で出した糸で網を張って昆虫などを捕らえることで有名だが、実際には網を張らずに獲物を捕まえる種類も多い。

ほとんどのクモは動物食だが、植物を主要な餌としている種が一種だけ知られている(2)。ほかのクモのなかにも、植物体、花粉、蜜などを補助的に利用するものがいる。

実際にクモが何を食べているかを直接観察することは難しいが、胃の内容物のDNAを解析することによって何を食べたかを調べることができる。今後そのような研究によって、クモの食性が詳しく分かってくることであろう。

自力で空を飛ぶようになった最初の動物は昆虫だが、クモにも空を飛ぶ種類が多い。4000mの上空を飛行するクモが観測されたこともある。彼らは、自分で出した糸に乗って「空中飛行(バルーニング)」するのだ。これにより、分布を広げることができる。実際クモには分布域の広いものが多い。

チャールズ・ダーウィンはビーグル号でラ・プラタ河付近を航行していた際に、船は陸地から100kmほど離れていたにもかかわらず大量のクモが船上に降ってきたことを記している(3)。そのとき船上に降った分だけでも数千匹はいたという。別の日に内陸部で彼は、クモの飛行に関して別の観察もしている。射出した糸に乗ってクモが飛び立ち、あっという間に視界から消えてしまったというのだ。そのとき地表にいた彼には微風一つ感じられなかったという。クモは4~5本の糸を放射状に広げて射出したと記しているが、放射状の糸の射出についてはマレーというひとの静電気反発力による説明を引用している。

ダーウィンのこの体験談に興味をもった現代の研究者がいる(4)。電気の流れによって維持されている大気中の電場を「空中電場」というが、彼らによると、クモはこれを感知することができ、風が吹いていなくても帯電した糸が空中電場に引かれる力だけを使って宙に浮くことができるのだという。クモの糸は腹部下面の後端近くの糸疣(しゆう、いといぼ)から出されるが、出るときに液体から固体に変わる。

クモは空を飛べるだけでなく、水面上をサーフィンすることもできる。バルーニングで飛行するクモは海や池などに落ちる危険性があるが、そのような場合でもクモは水面上に立つことができる。さらに脚を船のマストのように立てて、風によって水上を帆行できるのだ(2)。

現在知られているクモ目は48,000種以上あり、それらはハラフシグモ亜目(Mesothelae)とクモ亜目(Opisthothelae)の2つの亜目に大別される(5)。

ハラフシグモ亜目にはハラフシグモ科のみが含まれるが、この仲間のクモでは「ハラフシグモ」という名前が示すように、腹部がいくつかの体節から成っていることがよく分かる。ハラフシグモの最古の化石としては、およそ3億年前の古生代後期のものが見つかっている。一方クモ亜目では腹部の体節が融合して1つになっている。

クモ亜目はトタテグモ下目(Mygalomorphae)とクモ下目(Araneomorphae)の2つの下目に大別される。トタテグモ下目はタランチュラを含むオオツチグモ科やジグモ科(クモ下目ウシオグモ科のクロガケジグモも「ジグモ」という名前だが、ジグモ科とは別)など20科から成る。トタテグモ下目では上顎に相当する鋏角が下向きについていて上下に動くが、クモ下目では横向きについていて左右に動く。

◎身近なクモ下目の仲間たち

われわれが日常接するクモのほとんどはクモ下目に属する。

クモは基本的に肉食性だが、獲物を捕らえる方法は様々である。クモの鋏角はたいていそこから毒を出して獲物を麻痺させるために使われるが、ヤマシログモ科は少し変っている。鋏角から出る粘液を吐きかけて獲物を絡め取るのだ。

メダマグモは英語で「Net-casting spiders(投網グモ)」というが、彼らは図10AIaの写真にあるような長方形の糸の枠を作る。枠のなかには粘着性の糸が張られている。獲物が通りかかるとメダマグモはこの枠を獲物めがけて振り下ろすのだ。枠に張られた粘着性の糸のため、獲物は身動きができなくなり、メダマグモに食べられてしまう。使われた投網は再使用できないので、クモはその網も食べる。クモの糸はたんぱく質でできているので、大切な資源をおろそかにはできないのである。

アシダカグモは大型のクモだが、たいていは待ち伏せ型の狩りをする。図10AIaのアシダカグモ科アシダカグモの写真には、クモのほかにツマアカクモバチ(Tachypompilus analis;膜翅目クモバチ科)というハチが写っている。これは狩りバチで、毒でアシダカグモを麻痺させた後、自分よりも大きな獲物を巣まで運び、獲物の体内に卵を産みつける。卵から孵化した幼虫はクモを食べて育つが、クモは麻痺しているだけで死んでいないので、幼虫の食料は新鮮な状態で保たれる。アシダカグモの仲間は英語で「Huntsman spider(狩人グモ)」と呼ばれるが、狩りバチの餌食になるのだ。狩りバチのもっと詳しい話は、以前の連載『進化の目で見る生き物たち』第24話・無慈悲なハチと慈悲深いハチを参照。

ササグモも植物の葉や花の上で、やってくる昆虫を待ち伏せし、素早く跳びかかって捕食する。図10AIaには、オスとメスの写真があるが、オスの触肢は先端が太く丸まっている。下の写真も同様の場面だが、オスがメスに向かって触肢を振って求愛している。この触肢の先端部に精子を一時的に貯めておいて、それをメスに受け渡すのだ。

クモではオスがメスよりも小さい種類が多いと述べたが、そのような特徴は一般にジョロウグモのような造網性のクモに見られ、徘徊性のクモでは雌雄の違いが少ないものが多い。

ミズグモ科に属するクモはミズグモ1種だけだが、一生を水中でおくるクモは世界中でこれだけである。ミズグモの巣は糸でできた釣り鐘型のドームで、クモは水面から気泡を運び込んで空気を満たし、そのなかに棲む。程度の差は色々だが、たいていのクモではオスはメスよりも小さい。ところが、ミズグモではオスのほうが大きい。オスは成熟すると水のなかを泳いでメスを探さなければならないが、体が大きいほうの遊泳能力が高くなるからだという(2)。

前回の図9AIには出てこなかったが、鋏角亜門のなかで最初にほかから分かれた系統にウミグモ綱(Pycnogonida)がある(下の写真)。ウミグモも水生だが、クモではない。クモのからだは頭部と胸部が融合して一つになっていて頭胸部と腹部の2つの部位から成るが、ウミグモでは頭部、胸部、腹部の3つの部位に分かれている。

◎獲物を捕らえるための網を張るクモ

これまで紹介してきたクモは獲物を捕らえるための固定した網を張らないが、クモのいくつかの系統で捕獲用の網が進化した。一般のひとがクモの網として想像するのは、下の写真のコガネグモが作るような、中央から放射状に引かれた糸に同心円状に糸が張られたものであろう。

「クモの巣」と呼ばれることもあるが、巣というよりは捕獲用の網である。このような網を「円網(えんもう)」と呼び、コガネグモ科、ジョロウグモ科、アシナガグモ科などが張るものである。これらの科は系統樹上でもまとまったグループを作っており、このような網はこれらの共通祖先の段階で進化したと考えられる。

ただし、これらの科に属するクモがすべて円網を張るわけではない。特にアシナガグモ科では、図10AIaにあるウロコアシナガグモのように網を作ることをやめた種類も多い。

同じコガネグモ科のサガオニグモ(Eriophora astridae)も白帯を作るが、音叉で脅かすと白帯をおよそ1.5倍に拡大したという実験がある(7)。直接確かめられたわけではないが、確かに捕食者から身を隠すためという機能はあるようだ。

白帯に関しては、さらに衝撃的な話もある。ギンメッキゴミグモ(Cyclosa argenteoalba;コガネグモ科)に寄生するニールセンクモヒメバチ(Reclinervellus nielseni)というヒメバチ科のハチがいる。このハチはすでに出てきたツマアカクモバチのようにクモを狩るのではなく、生きているクモの背中に卵を産みつけ、孵化した幼虫はクモに寄生して成長する。それだけでなく、クモの行動を制御して宿主に普段よりも丈夫な網を作らせ(寄生者にとっては獲物を捕らえるための網は必要なく、安定した隠れ家であることが重要)、さらに白帯まで作らせる。この白帯は天敵を避けるのに役立っているという(8)。

これ以外にも捕獲用の網を張るクモは多いが、その形態は様々である。ヒメグモ科の多くは、次の写真のような不規則な網を張る。

このように捕食を避けるためにほかの生物に似ることを「ベイツ型擬態」という(連載のあとのほうの昆虫のところで、詳しく説明する)。ハエトリグモ科にはアリに擬態した種類が多いが、下の写真のハエトリグモはさらに面白いことに、メスが子供に乳のようなものを与えて子育てするというのである(9)。

これと似たような行動は、ハトやフラミンゴなど鳥類の一部でも知られている。

つづく

【引用文献】

1. Wheeler, W.C., Coddington, J.A., Crowley, L.M., et al. (2017) The spider tree of life: phylogeny of Araneae based on target-gene analyses from an extensive taxon sampling. Cladistics 33, 574–616.

2. 馬場有希(2019)『クモの奇妙な世界』家の光協会.

3. チャールズ・R・ダーウィン(1845)『ビーグル号航海記』(日本語訳・荒俣宏、平凡社、2013年)

4. Morley, E.L., Robert, D. (2018) Electric fields elicit ballooning in spiders. Curr. Biol. 28, 2324–2330.

5. ノーマン・I・プラトニック(2020)『世界のクモ ー 分類と自然史から見たクモ学入門』奥村賢一・小野展嗣監修、西尾香苗訳、グラフィック社.

6. 青木淳一(2011)『知られざる動物の世界 7 - クモ・ダニ・サソリの仲間』朝倉書店.

7. 中田兼介(2017)『まちぶせするクモ』共立出版.

8. Takasuka K., Yasui T., Ishigami T., et al. (2015) Host manipulation by an ichneumonid spider ectoparasitoid that takes advantage of preprogrammed web-building behaviour for its cocoon protection. J. Exp. Biol. (2015) 218, 2326-2332.

9. Chen, Z., Corlett, R.T., Jiao, X., et al. (2018) Prolonged milk provisioning in a jumping spider. Science 362, 1052–1055.

*もっと「進化」について知りたい人の入門書:

☆いちばん新しい本!

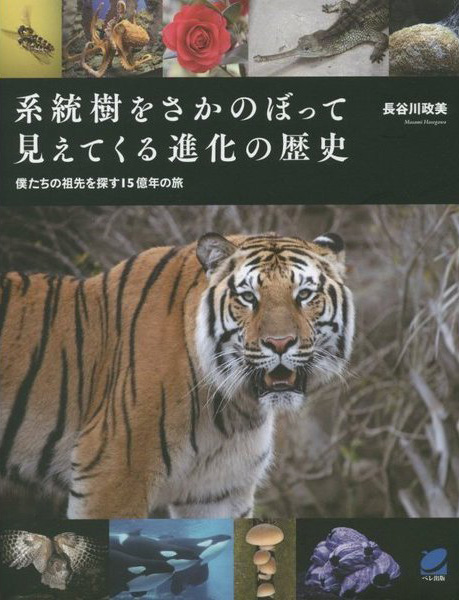

長谷川政美著『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

』 (ベレ出版)。 イヌやネコやクマなど身近な生き物はすべて進化していまここにいる。もちろんヒトも。生き物の進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」を多数掲載(系統樹の「見方」付き)。ささやかな「現代版 種の起原」ができました。

☆はじめの一冊にオススメ!

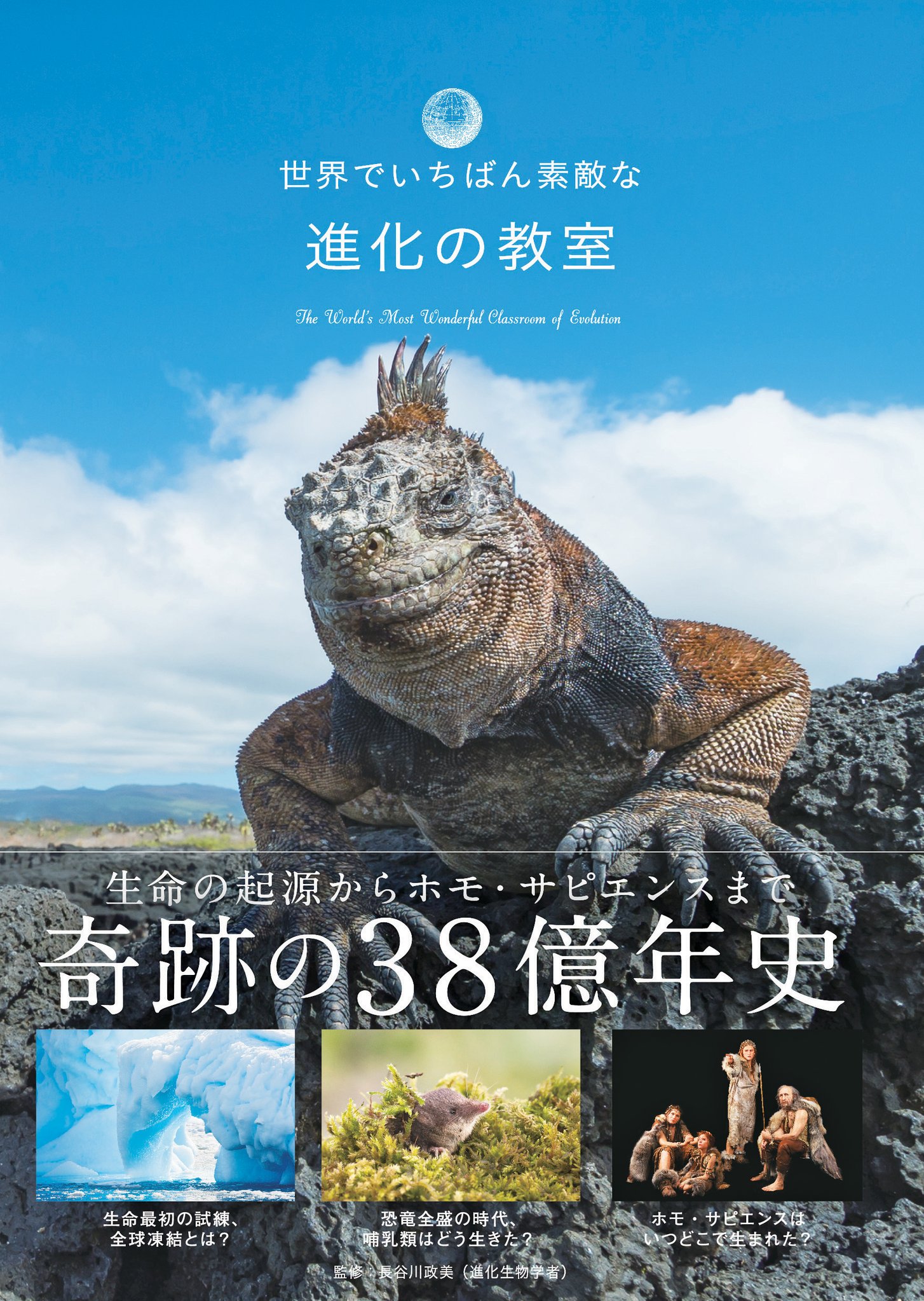

長谷川政美監修・畠山泰英構成『世界でいちばん素敵な進化の教室

』 (三才ブックス)。 本書は美しい写真とQ&A形式の簡潔な文章で、38億年におよぶヒトを含む生き物の進化を解説した超入門ビュアルブックです。子供から大人まで気軽に楽しんでいただけます。

4刷(2022年10月)。