はるかむかし地球上のあらゆる生物の共通の祖先がいた。

まだ見ぬその姿は細菌のようだったのだろうか?

ダーウィンが夢見た、共通祖先から連なる全生物の進化の系統樹が、

生物のもつDNA情報にもとづいて、いまその姿を現しつつある。

進化生物学者である著者が撮影した貴重な写真コレクションを用いて、

動物界、なかでも昆虫綱、哺乳綱、鳥綱の驚きの進化を100点超の系統樹で表現する。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、『世界でいちばん美しい進化の教室』(監修、三才ブックス)、『共生微生物からみた新しい進化学』(海鳴社)、『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)など多数。最新刊は『ウイルスとは何か』(仮題、中公新書、2023年1月刊行予定)。進化に関する論文多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。全編監修を務める「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターの制作チームが2020年度日本進化学会・教育啓発賞、2021年度日本動物学会・動物学教育賞を受賞。

すべての生き物をめぐる

100の系統樹

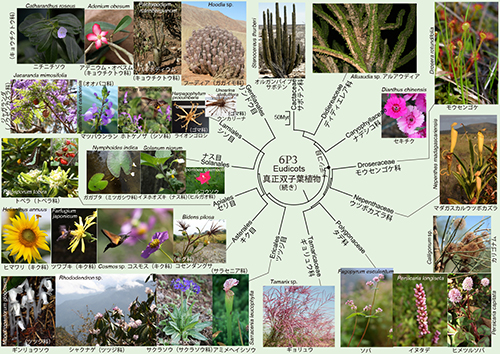

第6話

続 真正双子葉植物の系統樹マンダラ

文と写真 長谷川政美

◎動物を利用する植物

第3話で有性生殖をするために植物は昆虫や鳥などの動物に花粉を運んで受粉を助けてもらう話をした。動物を引き寄せるために植物は美しい花を咲かせ、蜜を提供するようになった。

図6P3でも、セリ目のトベラ(アオスジアゲハ)、キク目のヒマワリ(セイヨウミツバチ)、ツワブキ(ホシホウジャクとヒラタアブ)、コスモス(ホシホウジャク)、シソ目のホトケノザ(ホシホウジャク)などにそれぞれカッコ内に示した昆虫が来て蜜を吸っている様子が見られる。

こうして受精してできた種子を散布する際にも、動物の働きが重要である。植物は動けないので動物に種子を遠くまで運んでもらわないと、分布を広げられない。美味しい実を動物に食べてもらって、糞と一緒に種子を散布してもらうのが広く用いられている方法である。

そのほかに、動物の体毛などにくっついて遠くまで運んでもらう方法もある。「ひっつき虫」とも呼ばれるキク科のセンダングサが用いている方法がそれである。センダングサの実には棘があり、棘には細かい毛が生えていて、哺乳類の毛につきやすくなっている。

同じような方法で動物に運んでもらうものに、シソ目ゴマ科のライオンゴロシがある。ライオンゴロシは図の写真からも連想されるように「悪魔のかぎ爪」とも呼ばれる。ライオンの口にこの実がからみつくと、外すことができず、餌をとれず餓死することから、「ライオンゴロシ」と呼ばれている。先がとがっているだけでなく、斜めに向かってかぎが出ているため、簡単には外せないのである。

ライオンゴロシはアフリカのものであるが、マダガスカルにもそれとそっくりな構造の実をつける同じゴマ科のウンカリーナがある。ウンカリーナの実のほうは、誰が散布するのか分かっていないが、絶滅した巨鳥エピオルニスの足にくっついて運ばれていたのかもしれない(5)。もしもそうだとすると、種子の散布者がいなくなったウンカリーナの将来は暗い。共生関係は、強ければ強いほど、共生相手が絶滅したりすると危うくなる。

◎乾燥適応と水生適応

ナデシコ目だけ目内の系統関係を詳しく示したが、そのなかで近縁な関係にあるサボテン科とディディエレア科には乾燥地に適応したものが多い。同じ目のギョリュウ(ギョリュウ科)も乾燥地に適応している。

またリンドウ目のフーディア(ガガイモ科)やパキポディウム(キョウチクトウ科)なども乾燥地適応したものである。サボテンやパキポディウムなどは、幹の内部に水分をたっぶりと蓄えて乾燥に対応している。

図3Pで示したように、スイレンは単子葉植物と真正双子葉植物が分かれる以前に分岐した系統であるが、ガガブタは真正双子葉植物である。

◎食虫植物の進化

このマンダラには、食虫植物の写真がいくつか含まれている。ナデシコ目内で近縁な関係にあるモウセンゴケ科とウツボカズラ科、それとツツジ目のヘイシソウ(サラセニア科)である。

このうち、ウツボカズラとヘイシソウは違う系統であるが、どちらも壺型の捕虫葉をもち、よく似ている。これは収斂進化の結果である。実はそれだけではない。

被子植物には64の目があるが、そのなかで食虫植物を含むのはイネ目、オモダカ目、カタバミ目、ナデシコ目、ツツジ目、シソ目の6つになる。そのことは、食虫性が6回進化したというのではなく、シソ目だけでも3回独立に進化しているので、もっと多数回進化したことになる(6)。

食虫植物は動物のペプシンに似たたんぱく質分解酵素で獲物のたんぱく質を消化する。そのことを最初に発見したのはあのチャールズ・ダーウィンだった。最近では実際にウツボカズラ、ヘイシソウ、フクロユキノシタなどの消化液から消化酵素が精製され、それらの遺伝子も解読されている(7)。

この消化酵素はほかの植物ももっているたんぱく質分解酵素を食虫性が進化するに際して捕らえた昆虫を消化できるように改変したものである。このたんぱく質分解酵素遺伝子を使って系統樹を描くと奇妙な結果が得られる(6)。

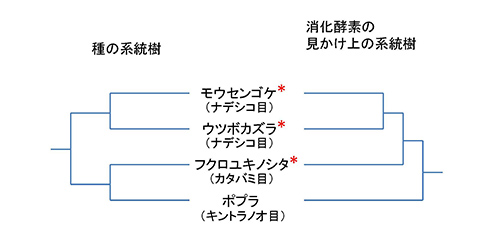

ナデシコ目のモウセンゴケとウツボカズラ、カタバミ目のフクロユキノシタ(以上は食虫植物)、それにキンノトラオ目のポプラ(ヤナギ科)などを含むたんぱく質分解酵素の系統樹を描くと、ポプラに対して3種の食虫植物は系統的に一つにまとまってしまう。

種の進化的な関係を示す系統樹では、前回の図5P2で示されているように、カタバミ目(フクロユキノシタ)とキンノトラオ目(ポプラ)は姉妹群の関係にあるから、たんぱく質分解酵素の系統樹はそのことと矛盾する。この矛盾は、食虫性が進化した3つの系統で、たんぱく質分解酵素が収れん進化により似たアミノ酸配列になった結果だと解釈される。

分子系統樹推定法には収れん進化は想定されていない。ところが食虫性が進化するにあたっては、捕らえた虫を効率よく消化するための酵素は非常に重要であり、普通の植物がもっている酵素を改変して使うのだ。

違う系統の食虫植物であっても、その際の選択圧は同じような方向に働くので、アミノ酸配列が収れん的に似てくることになる。そのために分子系統樹も間違うことになるのだ。ただし、ほかの遺伝子ではそのようなことは起らないので、種としての系統関係を反映した系統樹になる。

このような分子レベルの収れん進化の例は、聴覚に関与するプレスチンというたんぱく質でも知られていた(8)。コウモリ(翼手目)には小コウモリと大コウモリがいるが、小コウモリは超音波を発してその反射音を聞き取ることによってレーダーのように獲物の位置やまわりの様子をとらえる、エコロケーションという能力をもつ。

一方、大コウモリにはそのような能力はない。同じような能力は、イルカなどの歯クジラで進化したが、ヒゲクジラにはない。エコロケーションには反射音を聞き取る能力が重要だが、聴覚に関与するプレスチンの遺伝子を解析すると面白い系統樹が得られるのである。小コウモリが大コウモリよりも同じようなエコロケーション能力をもつ歯クジラに近縁になるのだ。このことも、エコロケーションの進化に際してプレスチン遺伝子に収れん進化が起ったためと解釈できる。

食虫植物はさまざまな系統で進化したが、光合成能力は保持している。彼らは、窒素を得るために虫を食べるのである。ところが種子植物のなかで光合成能力を失うという進化(退化)は少なくとも11回は起ったという(9)。

◎菌従属栄養植物

第3話で出てきたコショウ目のヒドノラもその一つだが、図6P3のギンリョウソウ(ツツジ科)も光合成能力を失ったものである。ギンリョウソウは白い色から「ユウレイソウ」とも呼ばれる。

ヒドノラは生きた木の根に寄生する寄生植物だが、ギンリョウソウは生存に必要な有機物を菌類から得るもので、「菌従属栄養植物」と呼ばれる。以前は堆積した枯れた植物を分解して生きていると思われたため「腐生植物」と呼ばれたが、これは間違いで実際は菌類に寄生している寄生植物である。

ギンリョウソウのような菌従属栄養植物の進化は「共生」の本質について考えさせるものである。ほとんどの維管束植物は、菌根をもつ。これは、植物の根に菌類が共生してできる構造で、そのような菌は、「菌根菌」と呼ばれる。菌根は、土壌中から菌糸が吸収した無機物や水分を植物に与え、代わりに植物の光合成で作られた有機物をもらうためのものである。

第3話で出てきた4億年前の初期の維管束植物リニアの根にも菌根菌のようなものが見られるという。菌根菌は陸上植物の進化にとって重要なものであり、このような共生がなければ陸上植物の繁栄はなかったであろう。

植物は光合成で作るでんぷんなどの炭素化合物を菌類に与え、代わりに菌類から水分や窒素、リンなどをもらう。このような植物と菌類の関係は、「共生」であり、お互いに利益を得ているので双利共生という。これは一見平和的な関係に見えるが、その裏にはお互いの激しいせめぎ合いあるのだ。

植物の側からみると、菌類に与える炭素化合物をなるべく少なくしておきたいであろう。もちろん、植物がそのように意識するわけではないが、与えるものを少なくしても今まで通り窒素やリンなどをもらえるのであれば、そのほうが自身の適応度は上がるだろう。

ところが普通は、植物の側が菌類に与えるものを減らすと、菌類のほうも植物に与える窒素やリンを減らすという、制裁機構があるという。一見平和的に見える共生も、このようなせめぎ合いの結果として保たれているのだ。

ところが、ギンリョウソウのような菌従属栄養植物は、そのような制裁機構をくぐり抜けて菌類の菌糸から有機物を得て生きているのである(10)。どのような方法でギンリョウソウが菌類の制裁機構を回避しているかは不明だが、もともと双利共生の関係にあったと思われるものから、このような関係が進化することがあるのだ。もちろん菌根菌は植物から有機物をもらわないと生きられないので、ほかの植物とは双利共生の関係にあるが、そうして得た有機物の一部がギンリョウソウによって略奪されているのだ。

つづく

1. Angiosperm Phylogeny Group (2016) An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Bot. J. Linnean Soc. 181, 1–20.

2. Hertweck, K.L., Kinney, M.S., Stuart, S.A., et al. (2015) Phylogenetics, divergence times and diversification from three genomic partitions in monocots. Bot. J. Linnean Soc. 178, 375–393.

3. Yao, G., Jin, J.-J., Li, H.-T., et al. (2019) Plastid phylogenomic insights into the evolution of Caryophyllales. Mol. Phylogenet. Evol. 134, 74-86.

4. Attenborough, D. (1995) “The Private Life of Plants – 01-Travelling. BBC nature documentary”. https://archive.org/details/ThePrivateLifeOfPlants_581

5. 長谷川政美(2018)『マダガスカル島の自然史』海鳴社.

6. 福島健児(2022)『食虫植物 - 進化の迷宮をゆく』岩波書店.

7. Fukushima, K., Fang, X., Alvarez-Ponce, D., et al. (2017) Genome of the pitcher plant Cephalotus reveals genetic changes associated with carnivory. Nature Ecol. Evol. 1, 0059.

8. 長谷川政美(2020)『進化38億年の偶然と必然』国書刊行会.

9. Barkman, T.J., McNeal, J.R., Lim, S.-H., et al. (2007) Mitochondrial DNA suggests at least 11 origins of parasitism in angiosperms and reveals genomic chimerism in parasitic plants. BMC Evol. Biol. 7, 248.

10. 末次健司(2022)植物と菌類との助け合いと騙しあい.ユリイカ5月号、54(6), 107-110.

*もっと「進化」について知りたい人の入門書:

☆いちばん新しい本!

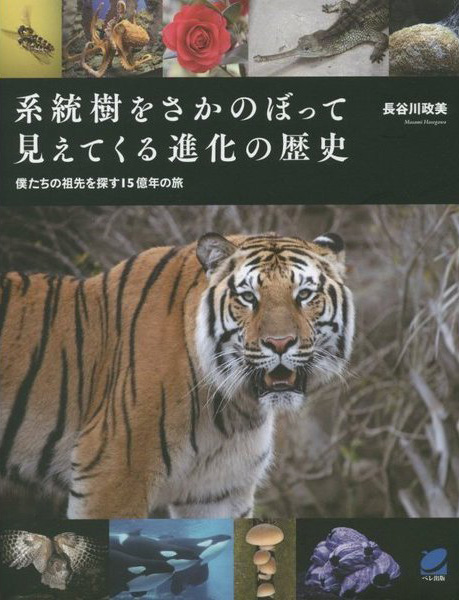

長谷川政美著『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

』 (ベレ出版)。 イヌやネコやクマなど身近な生き物はすべて進化していまここにいる。もちろんヒトも。生き物の進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」を多数掲載(系統樹の「見方」付き)。ささやかな「現代版 種の起原」ができました。

☆はじめの一冊にオススメ!

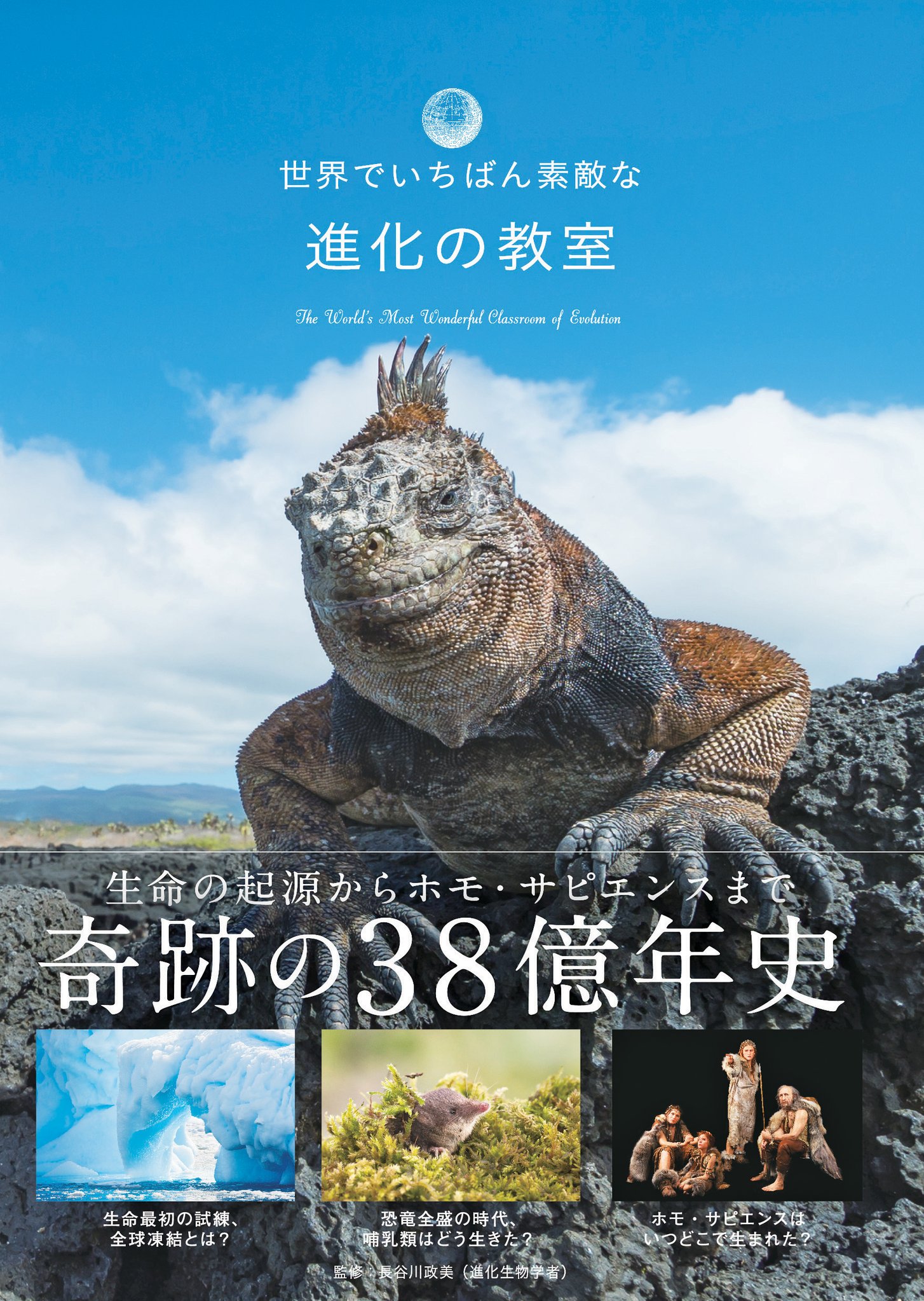

長谷川政美監修・畠山泰英構成『世界でいちばん素敵な進化の教室

』 (三才ブックス)。 本書は美しい写真とQ&A形式の簡潔な文章で、38億年におよぶヒトを含む生き物の進化を解説した超入門ビュアルブックです。子供から大人まで気軽に楽しんでいただけます。

4刷(2022年10月)。