はるかむかし地球上のあらゆる生物の共通の祖先がいた。

まだ見ぬその姿は細菌のようだったのだろうか?

ダーウィンが夢見た、共通祖先から連なる全生物の進化の系統樹が、

生物のもつDNA情報にもとづいて、いまその姿を現しつつある。

進化生物学者である著者が撮影した貴重な写真コレクションを用いて、

動物界、なかでも昆虫綱、哺乳綱、鳥綱の驚きの進化を100点超の系統樹で表現する。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

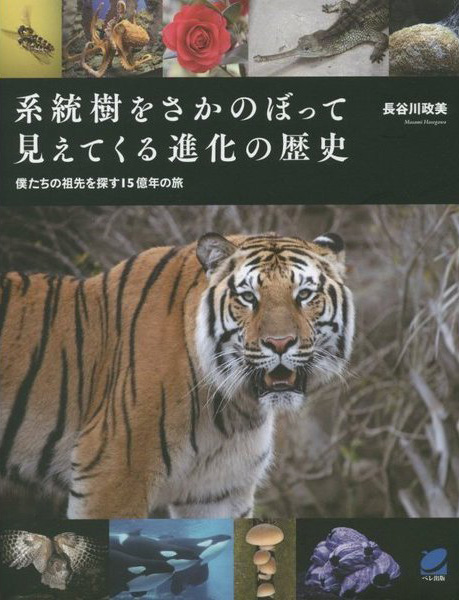

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、『世界でいちばん美しい進化の教室』(監修、三才ブックス)、『共生微生物からみた新しい進化学』(海鳴社)、『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)など多数。最新刊は『ウイルスとは何か』(仮題、中公新書、2023年1月刊行予定)。進化に関する論文多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。全編監修を務める「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターの制作チームが2020年度日本進化学会・教育啓発賞、2021年度日本動物学会・動物学教育賞を受賞。

すべての生き物をめぐる

100の系統樹

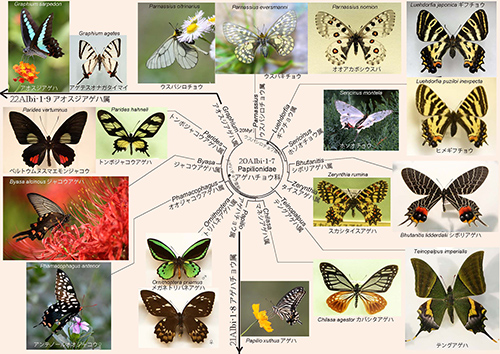

第20話

アゲハチョウ科の系統樹マンダラ

文と写真 長谷川政美

アゲハチョウ科のチョウは英語で“Swallowtail”(ツバメの尾)と呼ばれるが、それは多くの種が後翅にツバメの尾のように長い尾状突起をもつことに由来する。

しかし、例えば同じトンボジャコウアゲハ属であっても、トンボジャコウアゲハのように尾状突起をもつものと、ベルトウムヌスマエモンジャコウのように尾状突起をもたないものとが混在することもある。また次回紹介するアゲハチョウ属のナガサキアゲハ(Papilio memnon)では、オスは常に、メスはたいてい尾状突起をもたないが、メスではまれに尾状突起をもつものもある(8)。

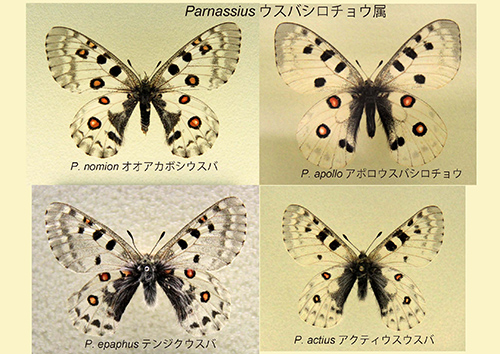

◎ウスバシロチョウ属

日本にはウスバシロチョウ属(Parnassius)が3種分布している。北海道の大雪山系や十勝連峰の高山地帯(標高およそ1500m以上)にしかいないウスバキチョウ(キイロウスバアゲハともいう;P. eversmanni)と北海道から本州、四国に分布するウスバシロチョウ(ウスバアゲハともいう;P. citrinarius)、それと北海道にしか分布しないヒメウスバシロチョウ(ヒメウスバアゲハともいう;P. stubbendorfii)である。北海道ではヒメウスバシロチョウのほうがウスバシロチョウよりも広い地域に分布する(8)。

◎ウスバキチョウの特異な生活史

ウスバキチョウは6月頃に羽化するが、メスは羽化直後にオスと交尾し、翌日くらいから産卵する。数週間すると卵のなかに幼虫体が形成されるが、年内は孵化しないで、1年目の冬は卵で過ごす。

大雪山の冬には卵も凍結するが、この状態で氷点下30℃程度までは十分耐凍性があるという。これを「卵内初齢幼虫」というが、翌年6月頃に孵化する。その後4回脱皮して7~8月には5齢幼虫になり繭をつくり、そのなかで前蛹になる。4~5日後には蛹になる。こうして2年目の冬は蛹で越す。翌年の6月頃にようやく羽化する。

冬の期間が長い北海道の高山地帯では、卵や蛹の状態で2回越冬する必要があるのだ。高山では夏でも気象が安定せず、悪天候が続いたり、低温などにより1日の摂食時間が限られたりするので、幼虫の成長に時間がかかるのであろう。

私がウスバキチョウを野生で見たのは1回だけである。上の写真はすでに秋も深まった9月6日に見かけたものであるが、翅の黄色はすっかり退化していて、翅全体がボロボロになっていた。

文献(10)には写真家の渡辺康之さんが撮られた息をのむように美しいウスバキチョウの写真が掲載されている。渡辺さんは30年近く大雪山に通われ、山上での総滞在日数は1000日をはるかに超えているという。

◎春の妖精、ギフチョウの仲間

ヒメギフチョウは東北アジア、日本では本州北部と北海道に分布する。日本海側ではギフチョウの北限は秋田県鳥海山麓であり(ここではヒメギフチョウと分布が重なる)、私が子供の頃に育った新潟県はギフチョウの分布域であった。

一方、太平洋側では関東地方からヒメギフチョウの分布域になる。また、中央部では長野県からヒメギフチョウが分布する。どちらも春先に現れるので、「春の妖精」と呼ばれる。

上の写真が示すように、ギフチョウでは前翅の黄条が先端付近でずれて曲がるのに対して、ヒメギフチョウではまっすぐに伸びる。

ギフチョウの幼虫の食草はカンアオイ、ヒメギフチョウの食草はウスバサイシンなどだが、どちらもコショウ目ウマノスズクサ科のカンアオイ属(Aristolochia)である。本連載第3話で紹介したように、コショウ目はモクレン目とともに被子植物のなかで単子葉植物と真正双子葉植物が分かれる前に分岐した古い系統の植物である。

ギフチョウ属に近縁なホソオチョウが1970年代から日本で確認されるようになった。このチョウは大陸から人為的に持ち込まれたものと考えられる。ホソオチョウの幼虫の食草もウマノスズクサ科である。

◎トリバネアゲハ

これらは、日本で普通に見られるジャコウアゲハに近縁で、モルッカ諸島からニューギニア、オーストラリア北部、さらにインド北部にかけて分布する大型の豪華なチョウである。鳥のような飛び方をすることからトリバネアゲハとかトリバネチョウと呼ばれる。

この仲間のアレクサンドラトリバネアゲハ(Ornithoptera alexandrae)は開張25cmを超えることもあり、世界最大のチョウといわれる。このチョウはパプアニューギニア東部のわずか100平方キロメートルの範囲の熱帯雨林にしか見られないという(11)。アレクサンドラトリバネアゲハの属名Ornithoptera は、「トリの翼」という意味である。

図20AIbi-1-7にはメガネトリバネアゲハのオスとメスが並んでいるが、メスはオスの1.5倍ほどの大きさである。オスのほうがメスにくらべて小さいながらきらびやかである。

トリバネアゲハの幼虫はギフチョウ、シボリアゲハ、ジャコウアゲハなどと同様、被子植物のなかでも古い系統の植物であるウマノスズクサ属を食べる。

◎ジャコウアゲハの仲間

◎ベイツ型擬態のカバシタアゲハ

図20AIbi-1-7でアゲハチョウ属と姉妹群の関係にあるカバシタアゲハは、図18AIbi-1-5でも出てきたが、タテハチョウ科のアサギマダラとそっくりである。これは毒をもつアサギマダラに似ることによって、捕食者に食べられないようにしているベイツ型擬態の一例と考えられる。

つづく

1. Simonsen, T.J., Zakharov, E.V., Djernaes, M., et al. (2011) Phylogenetics and divergence times of Papilioninae (Lepidoptera) with special reference to the enigmatic genera Teinopalpus and Meandrusa. Cladistics 27, 113–137.

2. Nazari, V., Zakharov, E.V., Sperling, F.A.H., 2007. Phylogeny, historical biogeography, and taxonomic ranking of Parnassiinae (Lepidoptera, Papilionidae) based on morphology and seven genes. Mol. Phylogenet. Evol. 42, 131–156.

3. He, J.-W., Zhang, R., Yang, J., et al. (2022) High-quality reference genomes of swallowtail butterflies provide insights into their coloration evolution. Zool. Res. 43(3), 367−379.

4. Joshi, J., Kunte, K. (2022) Polytypy and systematics: diversification of Papilio swallowtail butterflies in the biogeographically complex Indo-Australian Region. bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2022.03.23.485569.

5. Wilson, J.-J., Karen-Chia, H.-M., Sing, K.-W., Sofian-Azirun, M. (2014) Towards resolving the identities of the Graphium butterflies (Lepidoptera: Papilionidae) of Peninsular Malaysia. J. Asia-Pacific Entomol. 17, 333–338.

6. Wu, L.-W., Yen, S.-H., Lees, D.C., et al. (2015) Phylogeny and historical biogeography of Asian Pterourus butterflies (Lepidoptera: Papilionidae): A case of intercontinental dispersal from North America to East Asia. PLoS ONE 10(10), e0140933.

7. Allio, R., Nabholz, B., Wanke, S., et al. (2021) Genome-wide macroevolutionary signatures of key innovations in butterflies colonizing new host plants. Nature Comm. 12, 354.

8. 白水隆(2006)『日本産蝶類標準図鑑』学研.

9. 渡辺康之(1998)『中国の蝶』トンボ出版.

10. 渡辺康之(2000)『ウスバキチョウ』北海道大学図書刊行会.

11. ベン・ラザリー(2022)『この地球にすむ蝶と蛾』菅野楽章訳、化学同人.

*もっと「進化」について知りたい人の入門書:

☆いちばん新しい本!

長谷川政美著『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

』 (ベレ出版)。 イヌやネコやクマなど身近な生き物はすべて進化していまここにいる。もちろんヒトも。生き物の進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」を多数掲載(系統樹の「見方」付き)。ささやかな「現代版 種の起原」ができました。

☆はじめの一冊にオススメ!

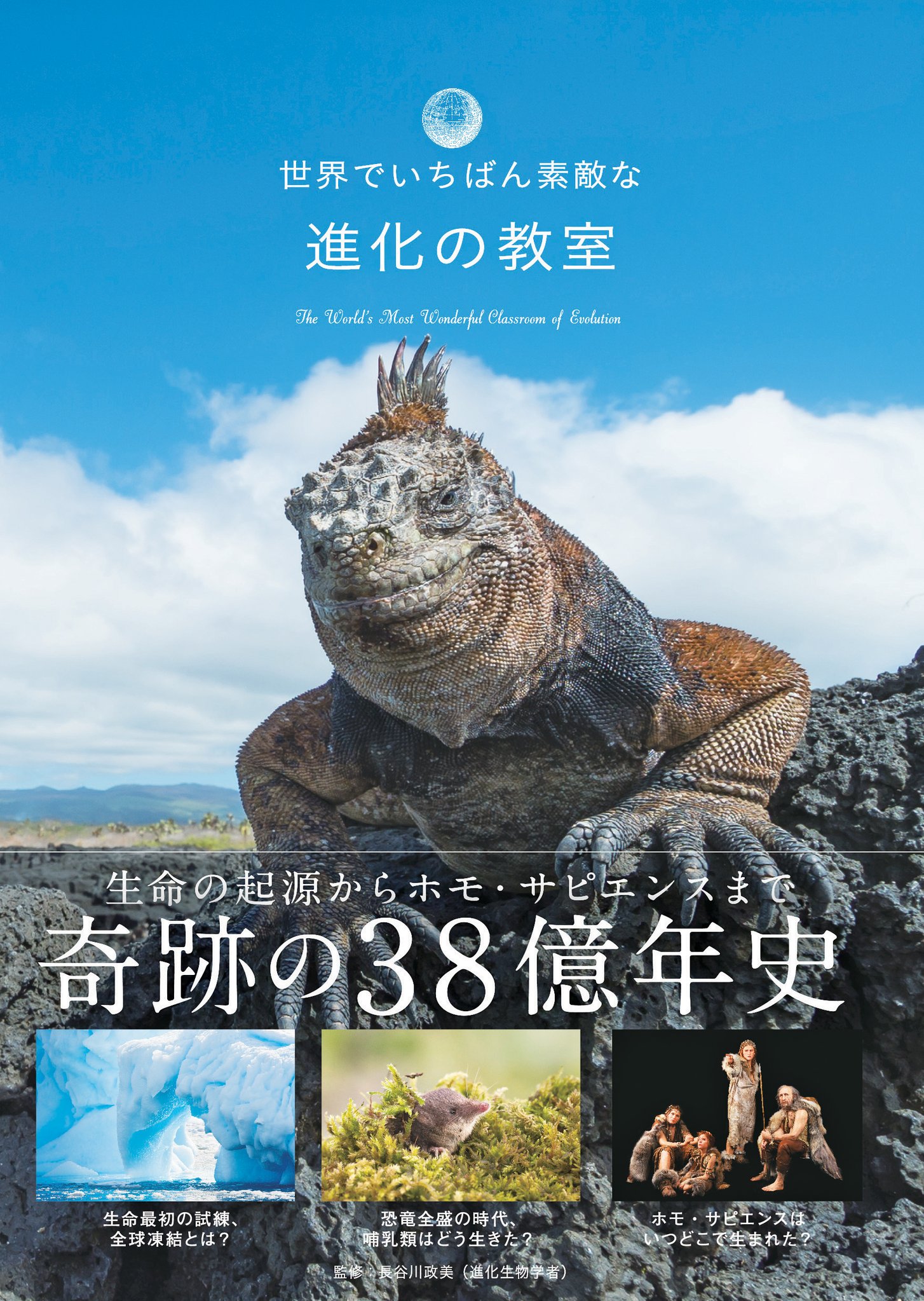

長谷川政美監修・畠山泰英構成『世界でいちばん素敵な進化の教室

』 (三才ブックス)。 本書は美しい写真とQ&A形式の簡潔な文章で、38億年におよぶヒトを含む生き物の進化を解説した超入門ビュアルブックです。子供から大人まで気軽に楽しんでいただけます。

4刷(2022年10月)。