はるかむかし地球上のあらゆる生物の共通の祖先がいた。

まだ見ぬその姿は細菌のようだったのだろうか?

ダーウィンが夢見た、共通祖先から連なる全生物の進化の系統樹が、

生物のもつDNA情報にもとづいて、いまその姿を現しつつある。

進化生物学者である著者が撮影した貴重な写真コレクションを用いて、

動物界、なかでも昆虫綱、哺乳綱、鳥綱の驚きの進化を100点超の系統樹で表現する。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

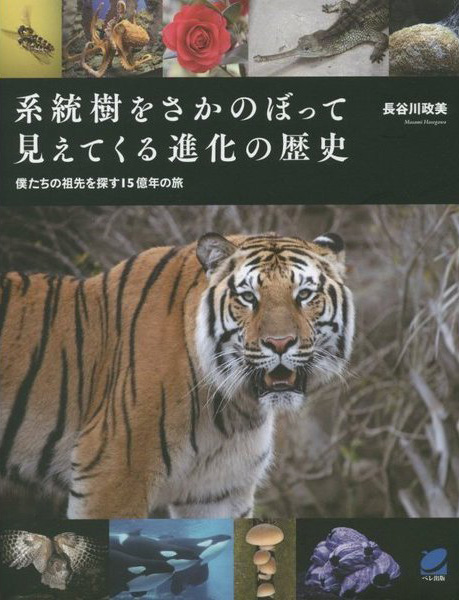

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、『世界でいちばん美しい進化の教室』(監修、三才ブックス)、『共生微生物からみた新しい進化学』(海鳴社)、『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)など多数。最新刊は『ウイルスとは何か』(仮題、中公新書、2023年1月刊行予定)。進化に関する論文多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。全編監修を務める「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターの制作チームが2020年度日本進化学会・教育啓発賞、2021年度日本動物学会・動物学教育賞を受賞。

すべての生き物をめぐる

100の系統樹

第14話

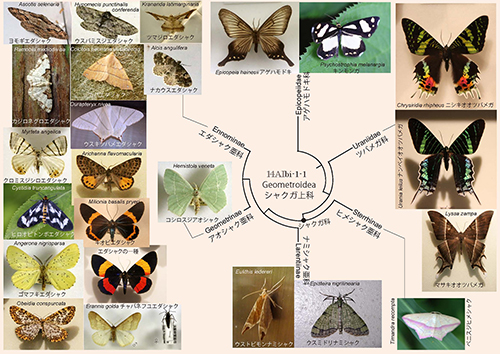

シャクガ上科の系統樹マンダラ

文と写真 長谷川政美

ヘンリー・ベイツ (文献(3): 1910)「アマゾン河の博物学者」

◎美しいガ

シャクガ上科には、前回第13話でも紹介した世界一美しいガと称されるマダガスカルのニシキオオツバメガや南アメリカのナンベイオオツバメガなどのツバメガ科、アゲハチョウに似たガを含むアゲハモドキ科、シャクガ科のクロミスジエダシャク、ゴマフキエダシャクなどチョウに似た派手な色や模様をもったものが多い。

冒頭に紹介した文章は、19世紀イギリスの博物学者でアマゾン河流域を探検していたヘンリー・ベイツ(1825—1892)がナンベイオオツバメガの群れに出会ったときの様子を描いたものである。

ナンベイオオツバメガやニシキオオツバメガの美しい色彩は、色素によるものではなく、光が干渉して見える構造色である。これらのガは、その美しさと後翅に尾状突起をもつことから、発見された当初はアゲハチョウ科に分類されていた。

派手な色彩のガの多くは有毒であるが、これらのガも有毒であり、捕食者に対して「自分を食べると危ないよ」と警告しているものと考えられており、これを「警告色」という。シャクガ科エダシャク亜科のキオビエダシャクも派手な色であり、これも警告色だと思われる。これらのガがもつ毒は、幼虫時代に食草から摂ってため込んだものである。

ツバメガの仲間の幼虫の食草はたいていトウダイグサ科であり、幼虫は有毒のアルカロイドを取り込む。ニシキオオツバメガやナンベイオオツバメガなど派手な種は昼行性だが、日本にもまれに飛来することもあるマサキオオツバメガのように地味なものは夜行性である。

前回の図13AIbi-1鱗翅目系統樹マンダラに出てきたマダラガ上科ホタルガ科のウスバツバメガも「ツバメガ」という名前をもつが、シャクガ上科のツバメガ科とは別物である。「燕尾」のような尾をもつことからきた名前であるが、似たような尾は鱗翅目全体で広く見られる。

◎シャクガ科の特徴

シャクガ科の特徴は、幼虫がいわゆる「尺取り虫」だということである。鱗翅目幼虫は普通5対の腹脚をもつが、たいていのシャクガ科の幼虫は、下の写真のように後方の2対以外の腹脚が退化している。

このグループのなかには、図14AIbi-1-1にあるチャバネフユエダシャクのようにメスでは翅が退化して飛べなくなったものも含まれる。下の図はこのほかにも退化の程度は様々だが、エダシャク亜科ではメスの翅が退化したものが多いことを示している。

有性生殖する動物は、繁殖のためにはオスとメスが出会うことが必要だが、オスとメスがともに飛び回って相手を探さなくても、メスは捕食される危険を冒さずにじっとしていてオスが見つけてくれるのを待つという戦略である。このような戦略を採用する種では、分布が制約され、隣接した集団間の性的な隔離が進みやすく、種分化が起りやすくなる可能性がある。

◎地球規模の気候変動

エダシャク亜科のなかで特に種数の多いグループがBoarmiini族(族tribeとは属genusよりも上位の分類群である)がある。この族だけでおよそ200属、3,000種が含まれる。この系統樹マンダラで示されたエダシャク亜科のなかでどこまでがBoarmiini族に入るか、はっきりしない部分があるが、上のほうにあるナカウスエダシャク、ツマジロエダシャク、ウスバミスジエダシャク、ヨモギエダシャクなどがBoarmiiniである。

Boarmiini族はおよそ5,200万年前の始新世に、生物地理学でいう全北区(旧北区つまりヒマラヤ山脈以北のユーラシア大陸+新北区つまり北アメリカ)で最初に現われ、その後オーストラリア、アフリカ、南アメリカ(新熱帯区)に広がっていったと考えられる(5)。Boarmiini族の多くは森林性だが、始新世の頃の地球は温暖で、全北区全域で森林が広がっていた。

ところが、およそ3400万年前から始まる漸新世になると、地球規模の寒冷化が始まった。その原因は、南極大陸とそのまわりの大陸にあった。それまで南極大陸は南アメリカ大陸とオーストラリアにつながっていたが、それらが南極大陸から離れ、南極大陸は孤立してしまったのである。

そのためそれまでは、赤道付近からの暖流が南極大陸に到達していて、この大陸は温暖で緑豊かだったが、この大陸が孤立すると、そのまわりを回る南極環流が形成され、それまで流れ込んでいた暖流が遮断されてしまった。そのため、南極大陸は次第に寒冷化して氷の大陸になってしまったのである。この影響は地球規模におよび、地球全体が寒冷化したというわけである。

Boarmiini族のいた全北区も次第に寒冷化したため、森林が縮小し、この族のガは比較的温暖だった南の熱帯地方に分布を広げたものと考えられる。このことは、鳥類のなかでカワセミなどを含むブッポウソウ目で見られたことと似ている。

現生のブッポウソウ目は東南アジアやアフリカで最も多様性が高いので、その辺りが起源地と考えられていたが、化石種を含めて推定すると、ブッポウソウ目の共通祖先は旧北区にいたと推測される(6)。ブッポウソウ目の進化の過程で、その分布が次第に変わってきたのである。

Boarmiini族が生まれた始新世の時代に旧北区で、ブッポウソウ目もブッポウソウ科、ハチクイ科、カワセミ科+コビトドリ科の3系統が分かれた。その後の寒冷化に対応してブッポウソウ目の分布が次第に東洋区(アジア熱帯区)、オーストラリア区(ニューギニアを含む)、エチオピア区(熱帯アフリカ)など旧北区よりも暖かい地域に移動したものと考えられる。

現在日本を含む旧北区に限らず世界中で、小さな鳥のなかでスズメ目が最も多様性の高いグループだが、スズメ目はオーストラリア区に起源をもつものであり、旧北区では以前はスズメ目ではなくブッポウソウ目が最も目立つ小鳥だったのだ。

このように、気候変動はさまざまな生物の分布に影響を与えている。生物は祖先から受け継いだ遺伝的なしがらみ(生物系統学)と、生まれた土地からのしがらみ(生物地理学)に縛られて生きている。進化はそのような制約のなかで生まれるものである。

つづく

1. Rajaei, H., Greve, C., Letsch, H., et al. (2015) Advances in Geometroidea phylogeny, with characterization of a new family based on Pseudobiston pinratanai (Lepidoptera, Glossata). Zool. Scripta 44, 418-436.

2. Murillo-Ramos, L., Brehm, G., Sihvonen, P., et al. (2019) A comprehensive molecular phylogeny of Geometridae (Lepidoptera) with a focus on enigmatic small subfamilies. cPeerJ 7, e7386.

3. Bates, H.W. (1910) “The Naturalist on the River Amazons” (日本語訳『アマゾン河の博物学者』長澤純夫訳。思索社)

4. Zhang, Z.-Q. (2011) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa 3148, 1-237.

5. Murillo-Ramos, L., Chazot, N., Sihvonen, P., et al. (2021) Molecular phylogeny, classification, biogeography and diversification patterns of a diverse group of moths (Geometridae: Boarmiini). Mol.Phylogenet. Evol. 162, 107198.

6. McCullough, J.M., Moyle, R.G., Smith, B.T., Andersen, M.J. (2019) A Laurasian origin for a pantropical bird radiation is supported by genomic and fossil data (Aves: Coraciiformes). Proc. Roy. Soc. B 286, 20190122.

*もっと「進化」について知りたい人の入門書:

☆いちばん新しい本!

長谷川政美著『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

』 (ベレ出版)。 イヌやネコやクマなど身近な生き物はすべて進化していまここにいる。もちろんヒトも。生き物の進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」を多数掲載(系統樹の「見方」付き)。ささやかな「現代版 種の起原」ができました。

☆はじめの一冊にオススメ!

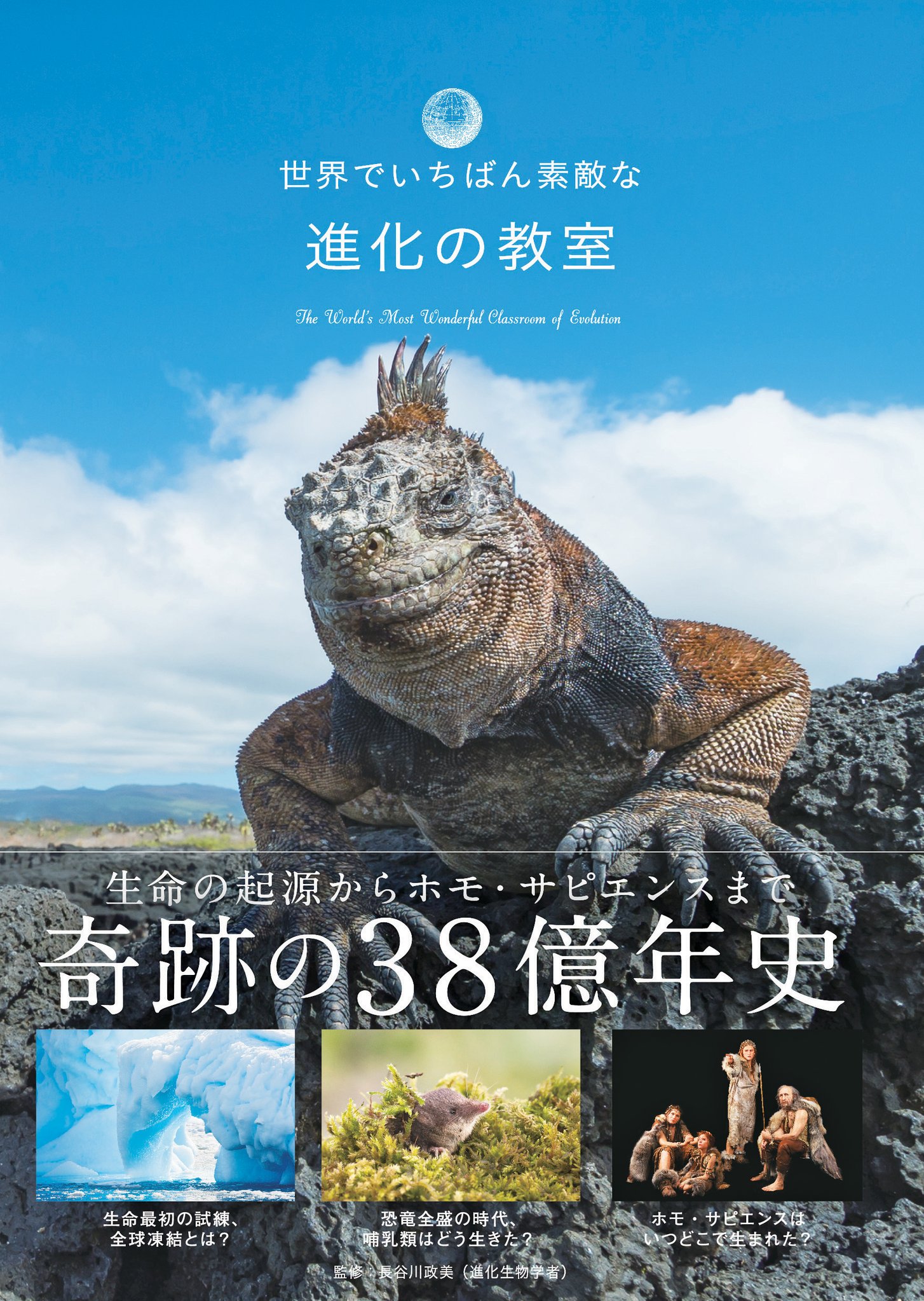

長谷川政美監修・畠山泰英構成『世界でいちばん素敵な進化の教室

』 (三才ブックス)。 本書は美しい写真とQ&A形式の簡潔な文章で、38億年におよぶヒトを含む生き物の進化を解説した超入門ビュアルブックです。子供から大人まで気軽に楽しんでいただけます。

4刷(2022年10月)。