知の巨人アリストテレス、分類学の父リンネ、

古生物学の創始者キュヴィエと連なる、自然に対する知識を体系化する博物学は、

19世紀半ばにダーウィンとウォーレスの進化論に到達した。

事実に基づき、歴代の学者たちが打ち立てた仮説の数々を丁寧に読み解きながら、

分子系統学の登場で新たな時代を迎えた“進化学の現在”までを追う。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)『新図説 動物の起源と進化―書きかえられた系統樹』(八坂書房)など多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターは全編監修を務める。

進化の歴史

ー時間と空間が織りなす生き物のタペストリー

第35話

絶滅

文と写真 長谷川政美

生命はたくさんの枝を分岐させ、絶滅という死神によって絶えず剪定されている樹木なのであって、予測された進歩の梯子ではない。

スティーヴン・J・グールド(1993)

◎種は絶滅する

枝分かれを繰り返しながら伸びていく生命の樹では、種の数は増えていくが、無限に増えることはない。増える一方で、絶滅して消えていく枝もあるからだ。ダーウィンがノートに記した最初の「生命の樹」(図4-1)では、絶滅した枝も記されている。しかし、絶滅という考えはそれほど古いものではない。

それぞれの種が創造主によって造られたと信じられていた時代では、種はそれぞれの環境に合うように創造されたものなのだから、それが絶滅することがあるとは考えられなかった。「自然の階段」あるいは「存在の大いなる連鎖」という考えは、どの種も切れ目のない連鎖の一部を成すものだから、それが欠けてしまうなどという種の絶滅は思いもよらないことだったのだ。一つの種の絶滅は、全体の秩序を破壊することになるので、到底起り得ないことであった。

18世紀までには生きている姿を見ることのできない化石動物はたくさん発見されていたが、世界にはまだ十分に調べられていない地域がたくさん残っていたので、そのような動物も世界のどこかに潜んでいるに違いないと考えられたのである。またラマルクは、現在地球上で見られない化石動物は、絶滅したのではなく、現在の動物に進化した祖先種だと考えた。

18世紀の初め、アメリカで現在アメリカマストドンと呼ばれている動物の骨が見つかった(図35-1)。

図35-1 アメリカマストドンMammut americanumの骨格標本(ロンドン自然史博物館)。

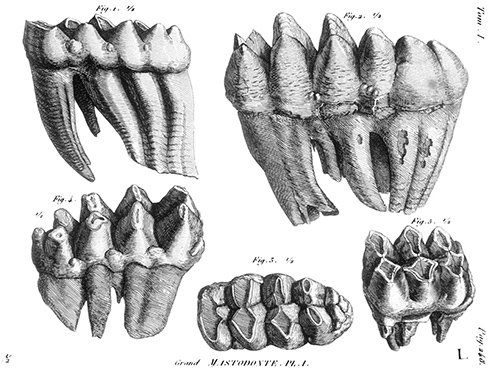

第3話にも登場したジョルジュ・キュヴィエは、1795年にパリの国立自然史博物館の職員になった。彼はそれよりも半世紀も前からこの博物館に収蔵されていたアメリカマストドンの歯や骨に興味をもった(図35-2)。

図35-2 キュヴィエのスケッチしたアメリカマストドンの歯。

キュヴィエは、これらを詳しく調べた結果、歯のかたちは現生のアジアゾウ(図35-3a)やアフリカゾウ(図35-3b)などのものと違っているが、アメリカマストドンもやはりゾウの仲間であり、絶滅した種類だと結論づけた。アジアゾウやアフリカゾウは食べた植物を磨りつぶすようにエナメルで覆われた板のような歯をもっているが(図35-3a,b)、それに対してマストドンの歯は尖っていて、食物を嚙み砕くために使われたのだ(図35-2)。

図35-3 現生のゾウの歯。(a) アジアゾウ、(b)アフリカのサバンナゾウ。

マストドンという名前はキュヴィエが与えたものであるが、「胸のような歯」という意味のギリシャ語から来ている。図35-2で描かれた歯が彼に女性の乳頭を連想させたのだ。マストドンの歯は哺乳類一般のものに近く、現代の言葉で言えば祖先型であり、一方、現生のゾウは特殊化したものだと言える。

キュヴィエと同じ時期にパリの国立自然史博物館にいたラマルクは、化石動物から現存種が進化したと考え、種が絶滅することを認めなかった。一方、キュヴィエは、動物の諸器官のあいだには複雑な相互関係があって、それによって生存可能なからだが創られているので、そのような絶妙な均衡を崩すような変化は起りえないとして進化論に反対したのである。従って、現在地球上に生きていない化石種はすべて絶滅したものと考えた。

第4話で紹介した、ダーウィンがノートに記した最初の生命の樹(図4-1)では、枝が途中で途切れた絶滅した系統も記されてある。ダーウィンにとっては、種の誕生と消滅は分岐しながら伸びていく生命の樹のなかでは必然的な過程であった。

第9話で紹介したオオウミガラス(図35-4)は、かつて北大西洋から北極海にかけてペンギンのように大集団を作って繁殖していた。ところが、空を飛べなかったこの鳥は、肉や卵を食用にし、羽毛や脂肪を採取するために、ヒトによって簡単に捕獲されていた。そのため、個体数がどんどん減少し、ついにダーウィンの時代の1850年頃に絶滅した。従って、ダーウィンはヒトが引き起こしたオオウミガラスの絶滅について知っていたと思われる。

図35-4 オオウミガラスPinguinus impennis。

キュヴィエは、マストドン絶滅の原因が天変地異によるものだとした。生息環境の突発的な大変動によって絶滅したというのである。チャールズ・ライエルが『地質学原理』のなかで述べた、「現実に作用していて、われわれが測定可能な小さな地質学的過程が、非常に長い時間蓄積すれば、地球の表面地殻に大きな変化をもたらすことができる」という言葉は、ダーウィンの進化論のなかでも基本的な考えであった。

ダーウィンは、化石動物が絶滅したものであるというキュヴィエの考えは認めたが、絶滅の原因が天変地異であるというキュヴィエの説には強く反対した。白亜紀末期の絶滅も確かにあったが、見かけのように突然起ったものではなく、地質学的な時間をかけた緩慢な絶滅だと考えたのだ。

現在では自然選択は生物の進化を引き起こす重要な機構として受け入れられているが、マストドン絶滅の原因が天変地異だったかどうかは別にして、キュヴィエのいう天変地異もまた進化の歴史のなかで決して無視できないものであると認識されている。確かに「天変地異」のような「激変」あるいは「大量絶滅」は長い進化の歴史で繰り返し見られるものである。

大量絶滅に関連してよく引用される文章に、レフ・トルストイのアンナ・カレーニナの冒頭の「幸せな家族はどれも似たようなものだが、不幸な家族はそれぞれに違っている」がある。これから見ていくように、地球の歴史を通じて繰り返し起った大量絶滅にも、それぞれに違った原因があった。

*もっと「進化」を詳しく知りたい人に最適の本:

長谷川政美著『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』 (ベレ出版)。 本書は当サイトで連載していた「僕たちの祖先をめぐる15億年の旅」を加筆修正および系統樹図を全て作り直して一冊にまとめたものです。カラー図版600点掲載。

扉絵:小田 隆

ブックデザイン:坂野 徹