知の巨人アリストテレス、分類学の父リンネ、

古生物学の創始者キュヴィエと連なる、自然に対する知識を体系化する博物学は、

19世紀半ばにダーウィンとウォーレスの進化論に到達した。

事実に基づき、歴代の学者たちが打ち立てた仮説の数々を丁寧に読み解きながら、

分子系統学の登場で新たな時代を迎えた“進化学の現在”までを追う。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)『新図説 動物の起源と進化―書きかえられた系統樹』(八坂書房)など多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターは全編監修を務める。

進化の歴史

ー時間と空間が織りなす生き物のタペストリー

第6話

自然選択の現場 ーガラパゴスフィンチ

文と写真 長谷川政美

◎ガラパゴスフィンチのくちばし

自然の階段に沿った進化という考えによれば、単純な構造をもつ「下等生物」から複雑な「高等生物」が順次進化してきたということになる。ダーウィンの見方では、それとは違って、1つの共通祖先からさまざまに違った方向に進化できる。図3-7で示したにガラパゴスのフィンチ類に関して言えば、大陸からガラパゴスにやって来た祖先種が、たまたま住み着いた島で手に入る食べ物の種類に合うように、自然選択の結果、さまざまな異なるくちばしをもつように進化したのだ。さらに、フィンチで見られるわけではないが、必要がなくなれば、ある器官が退化してしまうこともある。階段を登るような一方向の進化でないことは明らかである。

ガラパゴスのさまざまフィンチの種間で最も目立つ違いは、くちばしの大きさとかたちである。オオガラパゴスフィンチのように太く短いくちばしのものから、ムシクイフィンチのように細長いものまでさまざまである。このようなくちばしの違いは、食べているものの違いによる。

ピーター・グラント Peter Grant とローズマリー・グラント Rosemary Grant の夫妻は、1973年から長年にわたってガラパゴス諸島の大ダフネ島で種子食のガラパゴスフィンチに関する研究を行った。彼らは、ガラパゴスフィンチのくちばしと体のサイズが、気象条件とともに食ベ物が変化することに対応して変っていることに気がついた。1977年に深刻な旱魃(かんばつ)が起り、多くのガラパゴスフィンチが死んだ。個体数が1,200だったものが、旱魃後には180にまで激減した。

詳しく調べてみると、生き延びたものは死んだものにくらべて、平均してからだが大きかった。また旱魃の前には、くちばしの長さと太さの平均がそれぞれ10.68mmと9.42mmだったのに対し、旱魃後には11.07mmと9.96mmと明らかに増大していた。

つまり、普通の年ならば小さなくちばしでも簡単に割って食べることができるような植物の種子が、旱魃になるとなかなか手に入らなくなり、硬い種子を割って食べることができるくちばしをもった個体しか生き延びることができなかったのである。彼らは、自然選択の現場を目撃したのだ。

それまで、自然選択説は直接検証することができない仮説に過ぎないという批判があった。確かに多くの進化的な変化は、人間が一生の間に経験する時間スケールにくらべるとはるかに長い地質学的時間を通じて進むので、直接観察することは難しい。ところがこのように自然選択の過程を観察できる場合もあることが明らかになってきたのだ。

ここで重要なことは、くちばしが大きくて太いガラパゴスフィンチがいつも有利だとは限らないということである。旱魃で硬い種子しか手に入らなくなったときにはそのような個体しか生き残れなかったが、雨が多く食べ物が豊富な年には、逆転が起ったのだ。つまり、小さなくちばしの個体のほうが、生き延びる割合が高かった。そのような年には、小さい種子の数が大きい種子を10倍も上まわり、大きなくちばしのフィンチは大きい種子を探すのに苦労するという。小さい種子が食べられないわけではないが、大きなくちばしでは効率が悪い。また、大きなくちばしのからだを維持するためには、たくさん食べなければならないということもある。

このように、自然選択に対して有利な特徴というものは、決して固定したものではなく、状況によって変わっていく。従って、現在の状況ではほかの個体よりも劣っている特徴も、環境が変わるとむしろ優れた特徴になることもあるのだ。

旱魃を境にしたガラパゴスフィンチのくちばしの変化は、たくさんの個体について詳しく測定したから分かったことであるが、食べ物をめぐる厳しい環境下では、わずかの違いが生死を分けていたのである。ガラパゴスのフィンチ類にはくちばしの大きさに関して個体変異が大きいことは、以前から知られていたが、状況が変化すると、その変異に自然選択が働いて集団平均の大きさが実際に変化することが観察されたわけである。

ダーウィンは、1937年に自分のノートに図4-1のような樹形図を記していたので、すでにそれまでには「共通祖先からの進化」という考えに到達していたのは明らかである。しかし、20年後の1958年にウォーレスからの手紙と論文の原稿を受け取るまでは、自分の考えを公表することはなかった。だが、自分の素晴らしいけれども、危険な考えを公にほのめかす誘惑に駆られていたように思われる。1845年に出版された『ビーグル号航海記』の第2版(荒俣宏訳、平凡社)には、ガラパゴス諸島の多様なフィンチに関連して次のように述べている、「(ガラパゴスのフィンチ類の)体構造が順を追い変化し多様化を示していく事実を前にすると、次のような空想を本気でめぐらしたくなるだろう。つまりこの群島に元来いたごく少ない固有種群から、ある一種が選びだされ、別々の目的にそって変形させられたのでは、と」。

現在、例えば図3-5aのオオガラパゴスフィンチがもつシメに似た大きなくちばしは、彼らが硬い種子を食べるために進化したという説明がされることがある。このような説明は、あたかも進化が何か目的をもって進んでいるように受け取られかねない。それはまさにダーウィンが否定したことである。

本当は、次のように説明すべきなのである:「硬い種子が多い環境に生息していたガラパゴスフィンチの集団では、ほかよりも大きなくちばしをもった個体が効率よく餌を食べることができて、有利であった。そのために、より大きなくちばしをもった個体が次第に増えていき、その結果、オオガラパゴスフィンチという大きなくちばしの種が生まれた」と。

このような説明は正確ではあるものの長たらしいので、私の話でも今後便宜的に「大きなくちばしは、硬い種子を食べるために進化した」という類の説明をすることがあることを了解してほしい。「生物が適応する」といった言い方も、そのような省略である。

生物は、遠い将来の目標に向かって進化するということはできない。あくまでも、目前の状況に対応しているだけなのだ。また、適応は個体レベルで起るものではなく、特定の遺伝的な形質が種という集団中で増えることによって実現する。

◎生命の樹:系統樹

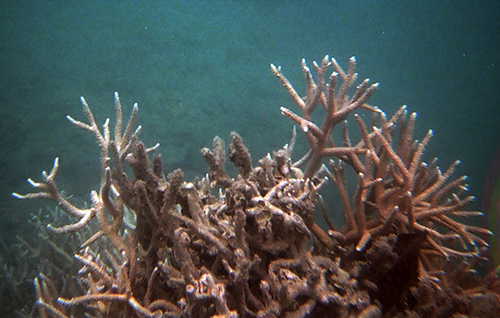

図4-1や図4-2のような枝分かれ図をダーウィンは「生命の樹 Tree of Life」と呼んだ。「生命の樹」は、図6-1のように1本の樹が枝分かれを繰り返しながら伸びて、枝の先端に葉を茂らせている様子を、葉をそれぞれの種になぞらえて比喩的に表現しているものである。ダーウィンはあとで、比喩としてはむしろ「生命のサンゴ Coral of Life」のほうがよいかもしれないとも言っている。ここでサンゴとは、図6-2のような枝サンゴのことである。

図6-2 ダーウィンは図4-1のように枝分かれを繰り返しながら生物が進化する様子を表わす図を「生命の樹 Tree of Life 」と呼んだが、のちに「生命のサンゴ coral of Life」のほうが良いかもしれないと述べている。

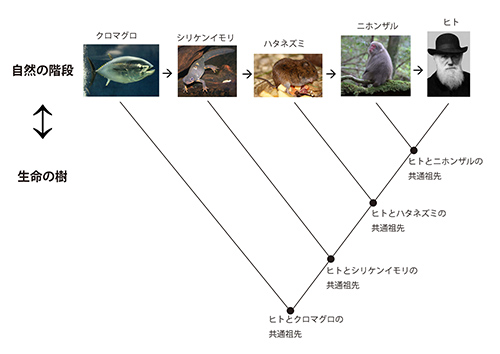

図6-3に「自然の階段」とダーウィンの「生命の樹」を対比させた。ダーウィン以前の進化論は、最高位のヒトを目指して「自然の階段」を一直線に登るような進化であったが、ダーウィンは、共通の祖先から、自然選択を通じてそれぞれの置かれた環境に応じてさまざまに進化するというまったく新しい進化像を提示したのだ。

一直線に「自然の階段」を登るというそれまでの進化像に対して、「生命の樹」は多様性を前面に打ち出した進化像である。

図6-3 「自然の階段」と「生命の樹」の対比。

生命はそのあまたの力とともに、最初わずかのものあるいはただ一個のものに、吹き込まれたとするこの見かた、そして、この惑星が確固たる重力法則に従って回転するあいだに、かくも単純な発端からきわめて美しくきわめて驚嘆すべき無限の形態が生じ、いまも生じつつあるというこの見かたのなかには、壮大なものがある。

ダーウィンには、自分が発見した進化の法則が、物理学におけるニュートンの万有引力の法則に匹敵するものだという自負があったとともに、地球上に満ち溢れている多様な生物の世界がどのように生成してきたかを説明する統一原理を見出したという喜びにみちているように思われる。

◎すべての生物は単一の共通祖先から進化した

上で紹介した『種の起源』の結びの言葉の少し前に、ダーウィンは次のようにも記している(第14章、八杉竜一訳、岩波書店)。

あらゆる生物は、化学的組成や、胚胞や、細胞構造や、成長と生殖の諸法則の点で、多くのものを共有している。しばしばおなじ毒が植物と動物に似た害をあたえるとか、タマバエの分泌する毒が野バラやカシの木に奇形的な成長をおこさせるような、些細な事実にさえ、そのことがあらわれている。それゆえ私は類比によって、かつてこの地球上に生存した生物はすべて、おそらく、生命が最初に吹き込まれたある一個の原始形態から由来したものであろうと、推論せざるをえないのである。

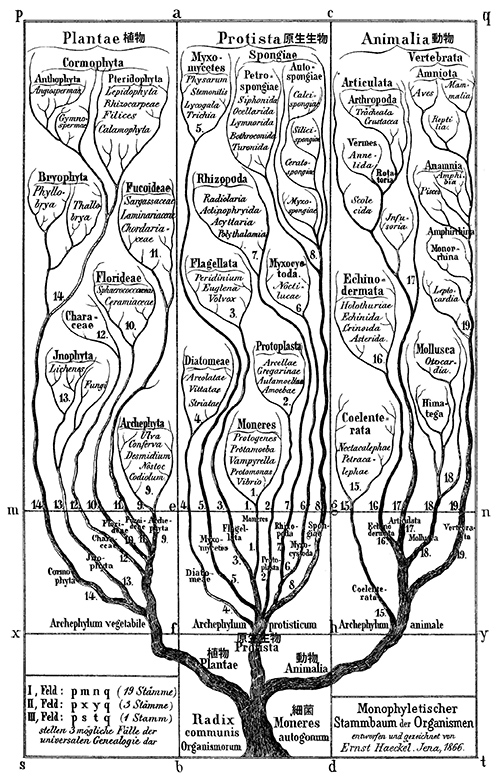

ダーウィンが植物と動物のほかに、細菌までも含めてこの共通祖先から由来したと考えたかのかどうかは、はっきりしないが、ドイツのエルンスト・ヘッケルは1866年に出版した本のなかで、図6-4のような樹形図を出版した。彼はこのような図を「系統樹 Phylogenetic tree」と呼んだが、動物、植物、原生生物(Protista)、さらには細菌までも含めて、地球上のあらゆる生物が共通祖先から進化したと主張したのだ。

図6-4 ヘッケルの系統樹(ヘッケル, 1866)。動物、植物、原生生物、さらには細菌も含めて地球上のあらゆる生物が1つの共通祖先(樹の根元に相当)から進化した様子を表現している。

地球上のあらゆる生物の最後の共通祖先はLUCA(the Last Universal Common Ancestor)と呼ばれるが、これがどのようなものだったかは、次回以降に取り上げることにしよう。

*もっと「進化」を詳しく知りたい人に最適の本:

長谷川政美著『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』 (ベレ出版)。 本書は当サイトで連載していた「僕たちの祖先をめぐる15億年の旅」を加筆修正および系統樹図を全て作り直して一冊にまとめたものです。カラー図版600点掲載。

扉絵:小田 隆

ブックデザイン:坂野 徹