知の巨人アリストテレス、分類学の父リンネ、

古生物学の創始者キュヴィエと連なる、自然に対する知識を体系化する博物学は、

19世紀半ばにダーウィンとウォーレスの進化論に到達した。

事実に基づき、歴代の学者たちが打ち立てた仮説の数々を丁寧に読み解きながら、

分子系統学の登場で新たな時代を迎えた“進化学の現在”までを追う。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)『新図説 動物の起源と進化―書きかえられた系統樹』(八坂書房)など多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターは全編監修を務める。

進化の歴史

ー時間と空間が織りなす生き物のタペストリー

第2話

リンネの階層分類

文と写真 長谷川政美

◎類似性でまとめる発想

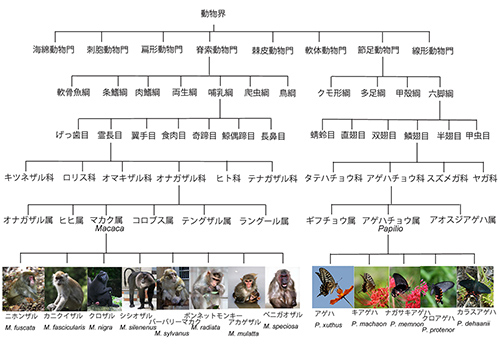

スウェーデンの博物学者カール・フォン・リンネ Carl von Linné (1707-1778)は、生物学で今日でも広く用いられている分類体系を確立した。これによると、ヒトは動物界、脊索動物門、哺乳綱、霊長目、ヒト科、ヒト属 Homo、ヒト Homo sapiens となる。ヒトという種は属名 Homo と種小名 sapiens をあわせて Homo sapiens と表現される。これはラテン語で「賢いヒト」という意味であり、この点ではリンネもやはりヒト中心の考えにとらわれていたといえるが、リンネの体系は「自然の階段」には適合しないものであった。

彼が考えた分類単位は、大きい順に、界、門、綱、目(もく)、科、属、種と階層構造を作っている。リンネには進化という考えはなく、神によって創造された種は変化しないと考えていた。しかしながら、後年になって彼は種が変化する可能性も考えるようになったという。1つの属のなかの種は、はじめ1種だけだったかもしれないと述べている。

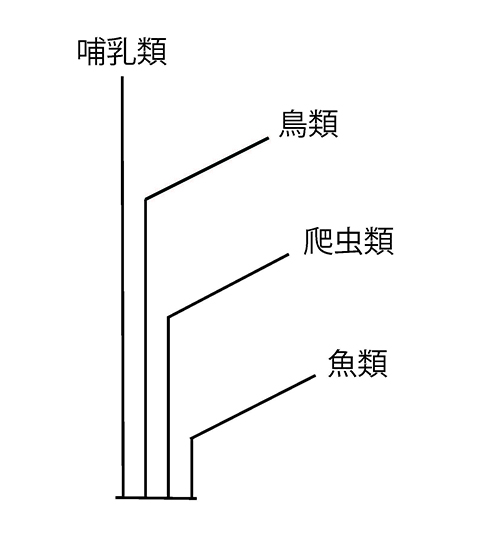

リンネの分類では、類似性をもっている種同士を一つにまとめ、それを「属」というグループにする。次により基本的な類似性からいくつかの属を「科」というより高次のグループにまとめるということを繰り返して、あらゆる生物を1つの分類体系のもとにまとめ上げるのである。図2-1に動物界についてのリンネの分類体系を示した。

大航海時代を経てリンネの時代になると、世界各地から集められたさまざまな標本を一直線上に並べることは次第に無理になってきた。そのためリンネの体系では、「自然の階段」のように種を一直線上に並べることはしない。同じ階層にあるグループの並べ方は便宜的なものであり、この図のように並べなければならない必然性はない。同じ分類群のメンバーは同等である。

現在から見ると、階層の順番に沿って時間軸を入れさえすれば系統樹になるが、その一歩がなかなか容易ではなかった。はっきりとしたそのような一歩は、およそ100年後のチャールズ・ダーウィンまで待たなければならなかった。

そのダーウィンは、100年後に『種の起源』(1859)のなかで次のように述べている(第13章、八杉竜一訳、岩波書店)。

形質が属をつくるのではなく属が形質をあたえるのであるというリンネの有名なは、ま言葉た多少とも暗喩的な形においてしばしば聞かされるものでもあるが、そのような言葉は、われわれの分類にはたんなる類似だけではなく、さらに多くなにかがふくまれていることを、含意するものであるようにみえる。

◎フンボルトの世界観

これまで述べてきたように、ヨーロッパのキリスト教社会では、すべての生き物は創造主がヒトのために創られたもので、ヒトが生物界の中心に位置すると考えられていた。ところがドイツの博物学者アレクサンダー・フォン・フンボルト Alexander von Humboldt (1769-1859)は、1799年から1804年にかけて南北アメリカを探検し、すべての種がほかの多くの種と密接に関わり合いながら生きていることに気がついた。ヒトは、そのネットワークの中心に位置している特別な存在ではなく、たくさんの種の一つに過ぎないという認識である。

彼は、たくさんの種が互いに関わり合いながら生きていることを、「生命の網 Web of life」と呼んだ。「生命の網」は、その後のダーウィンの「生命の樹」と並んで今日のわれわれの自然観を形づくる概念である。

フンボルトは1800年に、現在のベネズエラにあるバレンシア湖を訪れた際、湖の水位が20年前にははるかに高かったことを原住民から聞いた。彼は調査を行ない、湖の周辺の森林が伐採されたことが湖の水位低下の原因であることを突き止めた。

樹木が保水能力をもち、森林には大気中の湿度を維持する能力があることを正しく認識したのであった。人間活動が気候を変化させて、将来の世代に予見できない影響を与えるかもしれないと、彼は警告した。

フンボルトはその後も南北アメリカの各地をまわり、あらゆる生物種は互いに関連しあいながら生きており、一つの種の絶滅はほかの多くの種にも大きな影響を与えることを明らかにした。彼の『新大陸赤道地方紀行』やそのほかの著作は、その後の19世紀の博物学者たち、とりわけこれから取り上げるダーウィンやウォーレスに大きな影響を与えた。

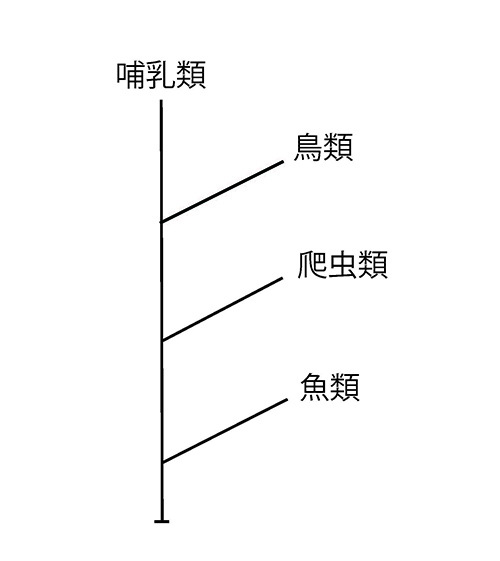

◎ラマルクの枝分かれ図

ジャン・バティスト・ラマルク Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829)はチャールズ・ダーウィン Charles Darwin (1809–1882)やアルフレッド・ラッセル・ウォーレスAlfred Russel Wallace (1823–1913)に先立って、生物が進化することを認めたことで知られている。彼は、図2-2のような枝分かれ図を描いている。この図では、軟体動物から魚類、爬虫類、両生哺乳類(アザラシやアシカなど)を経て、鯨類と有蹄哺乳類+有爪哺乳類(ヒトを含むその他の哺乳類)が枝分かれしたとされている。軟体動物から魚類が進化するように描かれているように、「自然の階段」の影響が色濃く残っているといえる。

ラマルクは、図2-2が掲載されている『動物哲学』の序で、次のように述べている。「動物系列の階段をもっとも不完全なものからもっとも完全なものまでのぼっていくと、体制はしだいに構成的となり、やがてひときわ目立って複雑な構成を見せさえする。」これはまさに「自然の階段」の視点である。彼には、種のレベルで、いくつかの子孫種に分岐することによって多様化が起るという考えはなかった。

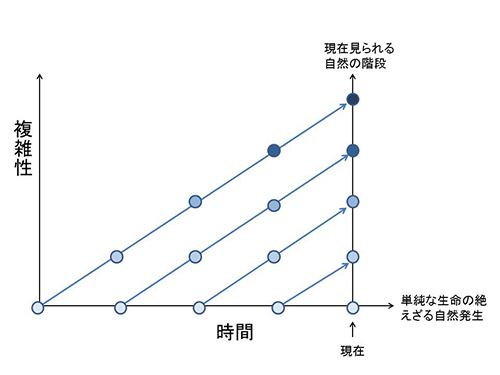

その後1844年に、スコットランドの出版業者ロバート・チェンバーズ Robert Chambers(1802-1871)は、『創造の自然史の痕跡』と題した本を匿名で出版した。ダーウィンが『種の起源』を出版する15年前のことであった。そのなかで彼は、単純な生物から複雑な生物へ、最終的にはヒトに至るまで、地球上の生き物は段階的に変化してきたと主張した(図2-3)。ヒトに向かう進化という考えは、当時の大衆の注目を集めた。

http://phylonetworks.blogspot.jp/2012/11/relationship-trees-drawn-like-real-trees.html

*もっと「進化」を詳しく知りたい人に最適の本:

長谷川政美著『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』 (ベレ出版)。 本書は当サイトで連載していた「僕たちの祖先をめぐる15億年の旅」を加筆修正および系統樹図を全て作り直して一冊にまとめたものです。カラー図版600点掲載。

扉絵:小田 隆

ブックデザイン:坂野 徹