870万種ともいわれる地球上の多様な生き物たち。

まだ私たちはそのごく一部しか知らないが、

実に多くのことが明らかにされてきてもいる。

進化生物学者である著者が、

世界中で長年撮りためた貴重な写真と文章で

思いのままに「生き物」を語る。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、『世界でいちばん美しい進化の教室』(監修、三才ブックス)、『共生微生物からみた新しい進化学』(海鳴社)、『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)など多数。進化に関する論文多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。全編監修を務める「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターの制作チームが2020年度日本進化学会・教育啓発賞、2021年度日本動物学会・動物学教育賞を受賞。

進化の目で見る生き物たち

第10話

ウマの起源

文と写真 長谷川政美

前回はイヌの起源に関する最近の研究を紹介した。今回は、イヌとともにヒトの文明に大きな影響を与えたもう一つの家畜であるウマとロバの起源についての最近の研究を紹介しよう。

◎ウマ科の進化

ウマ科のなかで家畜化された動物は、ウマとロバだけであるが、この2つはヒトの移動や物資の輸送に大きな役割を果たし、さらにウマは軍事的にも重要なものであった。ウマは人類の歴史がグローバル化するきっかけを与えたともいえる。

ウマ科の一番古い化石は、およそ5,200万年前(始新世)の北アメリカとヨーロッパの森林地域にいたアケボノウマ(英語ではHyracotheriumあるいはEohippusという)である。この時代、地球は温暖な気候に恵まれていて、北アメリカとヨーロッパには広大な森林が広がっていた。アケボノウマは体高25~45センチメートルのキツネ程度の大きさで、前肢の指は4本、後肢は3本であった。哺乳類の祖先は5本指であったが、アケボノウマでは進化の過程で前肢の親指と後肢の親指と小指が退化したのである。これは捕食者から逃げるために速く走るのに適応した進化だったと考えられる。ただし、アケボノウマの段階では残った指はすべて機能していた。

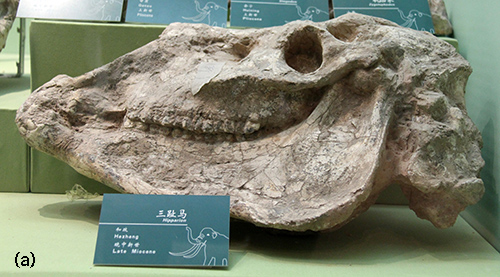

その後、ヨーロッパのアケボノウマは絶滅したが、ウマ科進化の舞台は北アメリカで続いた。 第8話で紹介したようにおよそ3400万年前以降には地球全体の寒冷化と乾燥化が進んだ。そのため、ウマの進化の舞台は森林から草原(北アメリカでは「プレーリー」という)に移った。ウマのからだは次第に大きくなり、中指以外の脚の指の退化が進んだ。そのように北アメリカで進化したものに、2,300万年前~78万年前の中新世から鮮新世にかけて存続したヒッパリオンがいる(図10-1)。

草原では以前森林にいた頃とは食べ物が違った。森林では主に木の葉や若芽を食べていたが(これを「ブラウザー」という)、草原では草を食べるようになった(「グレーザー」という)。草原に生える草はイネ科が主であるが、イネ科植物は土の中の珪酸を吸収し、ガラス質の植物珪酸体として蓄積する。そのために、イネ科植物の葉はジャリジャリしていて、動物にとって食べにくくなっている。木の葉にも植物珪酸体は含まれるが、イネ科植物の草には特に多く含まれるのである。そのようなものを食べるようになったウマの歯はどんどん摩耗してしまう。そのような事態に対処するように進化したのが長冠歯である(図10-1c)。多少摩耗しても大丈夫なように、歯冠が長くなったのである。この長い歯冠が摩耗し尽くして草を食べられなくなったら、寿命が尽きることになる。

このようなウマの仲間から現生のウマ科動物をすべて含むウマ属(Equus)が進化した。

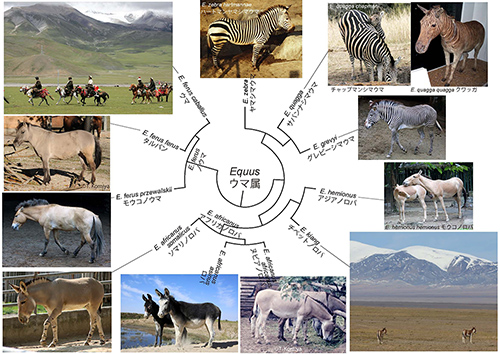

◎ロバの家畜化

ウマ科のなかでヒトによって家畜化されたのは、ウマのほかは、アフリカノロバ(Equus africanus)が家畜化されたロバ(E. a. asinus)のみで、サハラ以南のアフリカに多いシマウマが家畜化されることはなかった。現生のウマ科はウマ属(Equus)だけであるが、図10-2にウマ属の系統樹マンダラを示した。

ロバは少ない餌で飼育でき、重い荷物の運搬に適しているためにソマリア、スーダン、エチオピアなど北東アフリカで家畜化されてから世界中に広まった。およそ5,000年前のエジプトの遺跡から形態的には野生のアフリカノロバに似ているが、重い荷物の運搬に使われていたと考えられる骨が見つかっている(5)。この頃までには、ロバの家畜化が始まっていたのであろう。

飛鳥時代の推古天皇の頃に朝鮮半島からロバがおくられたという記録がある。ウマは日本各地に在来馬が残っており、古来日本人の生活に深く関わってきたが、ロバは結局日本には定着しなかった。日本の狭い国土には、ウマよりも小さなロバのほうが適しているようにも思われるが、そうではなかったのだ。日本に定着したウマの多くは小型化したが、元上野動物園園長の小宮輝之さんによると、アフリカの乾燥地帯で進化したアフリカノロバの子孫であるロバは、結局湿度の高い日本の気候にはなじめなかったのだという(6)。

小宮さんによると、ロバが日本に定着しなかったもう一つの理由が考えられる(私信)。日本では、ウマやウシは田んぼを耕すのにも使われたが、ロバはそのような仕事には使えなかったのではないかというのだ。図10-3はロバと日本の在来馬である木曽馬の蹄を比較したものである。ウマの蹄は大きいが、ロバの蹄は小さくバレリーナのトイシューズのようで、日本の田んぼでは牛馬のようには使えず、沈み込んでしまったのではないかという。

◎ウマの家畜化

家畜のウマの学名は「Equus ferus caballus」であり、モウコノウマ(Equus ferus przewalskii)や絶滅した祖先種とともに「Equus ferus」に分類される。この種の基亜種がタルパン(Equus ferus ferus)であり、これが家畜化されたのがウマである。

ウマが地球上のどこで家畜化されたかという問題は、古くからの議論の的であった。家畜化されたウマの証拠が残っている古代遺跡として有名なのが、紀元前3,700年~3,100年頃、現在の北カザフスタンを中心とした中央アジアのステップで栄えたボタイ文化であり、家畜ウマ発祥の地の有力候補であった。ボタイは乗馬術を完成させた最初の文化だったといわれている(7)。しかし、そのほかにもユーラシア各地の古代遺跡からウマが家畜化されていた証拠が見つかっている。

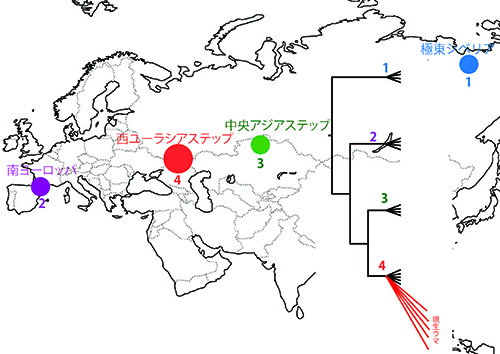

フランス・ポールサバチエ大学のルードヴィック・オルランドらのグループは、ユーラシア各地の古代遺跡で見つかった273個体のウマの骨についてゲノム規模の古代DNA解析を行なった(8,9)(図10-4)。各地のウマのDNAから得られた系統樹から、中央アジアのステップで栄えたボタイ(図10-4の地域3)で生まれた家畜ウマは、その後、西ユーラシアステップのヴォルガ川とドン川に挟まれた地域(現在ロシア;地域4)で紀元前2,200年~2,000年までに生まれた新しいタイプの家畜ウマに置き換えられてしまったことが明らかになった。オルランドらはこの新しいタイプのウマをDOM2(Modern domesticates 2)と呼んでいる。

なぜ在来の家畜ウマがすべて新しいタイプのウマに置き換えられて、新しいタイプが最終的には世界中に広まるようになったのであろうか。オルランドらのグループは、DOM2のウマのGSDMCとZFPM1という2つの遺伝子が強い人為選択を受けていることを明らかにした。GSDMCに対する選択圧は強靭な体力のウマを作り上げることに貢献したと考えられる。ZFPM1のほうは、感情の制御に関与する遺伝子と考えられており、乗馬などを可能にする形質として重要だったと思われる。ボタイ文化のウマなど古いタイプの家畜ウマにくらべてDOM2はこれら2つの点で家畜として優れていたために、置き換わったのであろう。

先に述べたようにウマ科のなかで家畜化されたのはロバとウマだけであり、シマウマが家畜化されることはなかった。ジャレッド・ダイアモンドは、シマウマが家畜化されなかったのは、気性が荒いためだったとしている(10)。シマウマは気性が荒いために家畜化されなかったのは確かであろうが、ウマが人類の歴史に大きな役割を果たしてきた背景には、単におとなしい性格だったということだけでなく、ヒトとの間でうまくコミュニケーションが成り立つような絶えざる相互作用があった結果でもあろうし、さらにそれが可能となるような遺伝的形質が選択された結果でもあろう。

【引用文献】

1. Steiner, C.C., Mitelberg, A., Tursi, R., Ryder, O.A. (2012) Molecular phylogeny of extant equids and effects of ancestral polymorphism in resolving species-level phylogenies. Mol. Phylogenet. Evol. 65, 573-581.

2. Vilstrup, J.T., Seguin-Orlando, A., Stiller, M., et al. (2013) Mitochondrial phylogenomics of modern and ancient equids. PLoS ONE 8(2), e55950.

3. Kimura, B., Marshall, F.B., Chen, S., et al. (2011) Ancient DNA from Nubian and Somali wild ass provides insights into donkey ancestry and domestication. Proc. Roy. Soc. B278, 50–57.

4. Beja-Pereira, A., England, P.R., Ferrand, N., et al. (2004) African origins of the domestic donkey. Science 304, 1781.

5. Rossel, S., Marshall, F., Peters, J. (2008) Domestication of the donkey: Timing, processes, and indicators. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 105, 3715-3720.

6. 小宮輝之(2021)『人と動物の日本史図鑑.2.古墳時代から安土桃山時代』少年写真新聞社.

7. リチャード・C・フランシス(2019)『家畜化という進化』西尾香苗訳、白揚社.

8. Fages, A., Hanghøj, K., Khan, N., et al. (2019) Tracking five millennia of horse management with extensive ancient genome time series. Cell 177, 1419–1435.

9. Librado, P., Khan, N., Fages, A., et al. (2021) The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes. Nature 598, 634-640.

10. ジャレッド・ダイアモンド(2000)『銃・病原菌・鉄』倉骨彰訳、草思社.

*もっと「進化」について知りたい人の入門書:

☆本連載が本になりました!

長谷川政美著『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

』 (ベレ出版)。 イヌやネコやクマなど身近な生き物はすべて進化していまここにいる。もちろんヒトも。生き物の進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」を多数掲載(系統樹の「見方」付き)。ささやかな「現代版 種の起原」ができました。

☆はじめの一冊にオススメ!

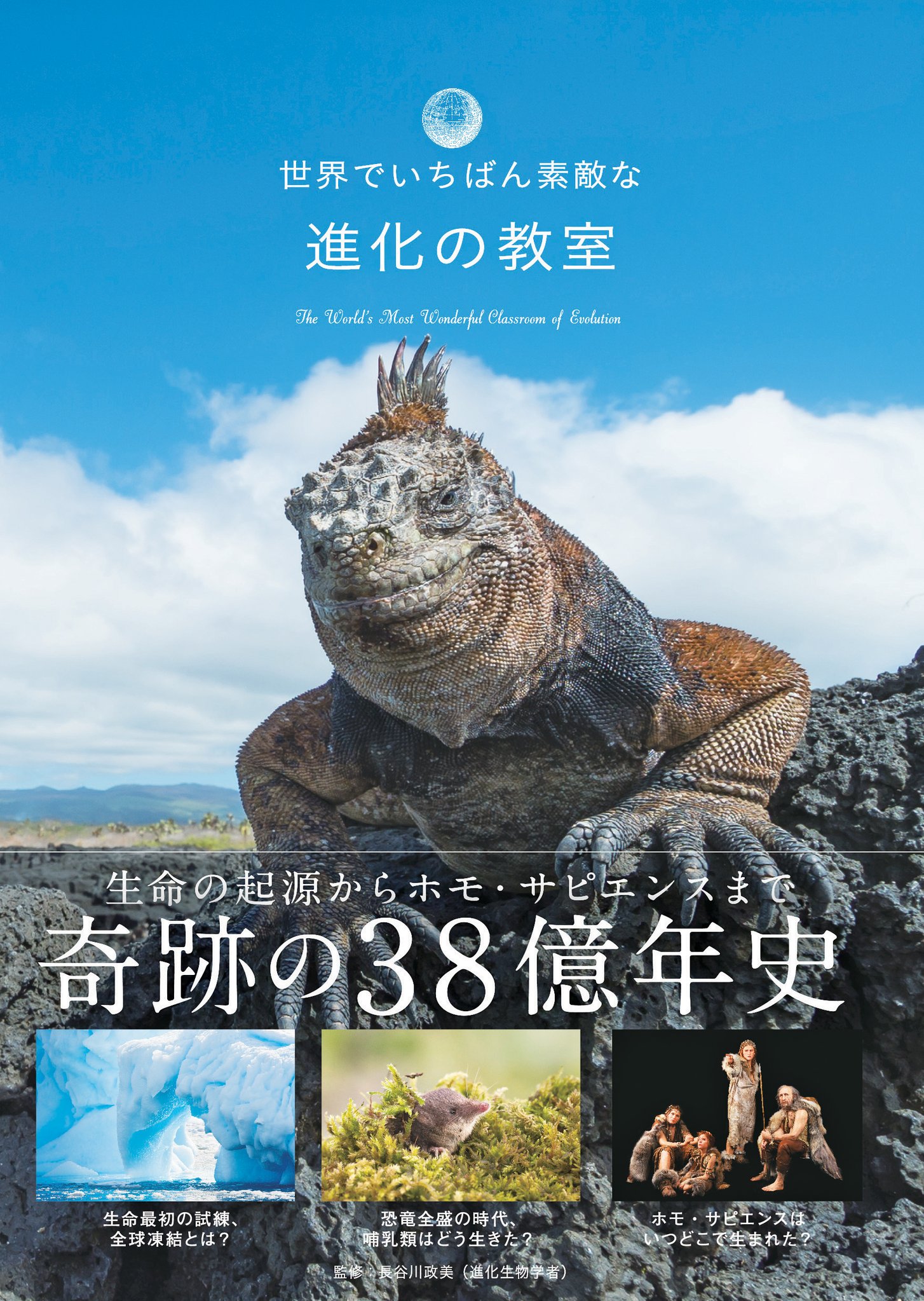

長谷川政美監修・畠山泰英構成『世界でいちばん素敵な進化の教室

』 (三才ブックス)。 本書は美しい写真とQ&A形式の簡潔な文章で、38億年におよぶヒトを含む生き物の進化を解説した超入門ビュアルブックです。子供から大人まで気軽に楽しんでいただけます。

4刷(2022年10月)。