870万種ともいわれる地球上の多様な生き物たち。

まだ私たちはそのごく一部しか知らないが、

実に多くのことが明らかにされてきてもいる。

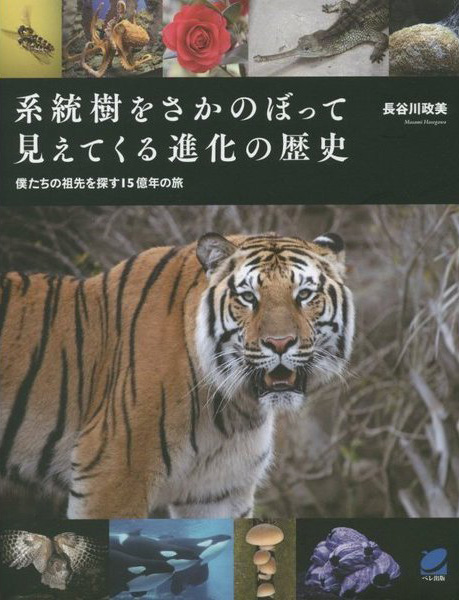

進化生物学者である著者が、

世界中で長年撮りためた貴重な写真と文章で

思いのままに「生き物」を語る。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、『世界でいちばん美しい進化の教室』(監修、三才ブックス)、『共生微生物からみた新しい進化学』(海鳴社)、『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)など多数。進化に関する論文多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。全編監修を務める「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターの制作チームが2020年度日本進化学会・教育啓発賞、2021年度日本動物学会・動物学教育賞を受賞。

進化の目で見る生き物たち

第1話

コウモリの自然史

文と写真 長谷川政美

◎はじめに

どの生き物も与えられた環境に適応して生きているが、それはあくまでも祖先がたどってきた過去の歴史を引きずった上での話である。ヒトは直立二足歩行するようになって、それまで前足として歩行に使っていたものを手として使えるようになり、それによって道具を作れるようになった。さらに四足歩行では支えきれないほど大きな脳をもった頭部を、直立することによって支えることができるようになった。このように、直立二足歩行は画期的な歩行様式であるが、それはあくまでも祖先の四足歩行を変形させたものに過ぎない。生き物は祖先がもっていた素材を使って、それをいろいろ組み合わせたり、少しずつ変えたりしながら、やりくりして生きてきたのである。

前回の連載『ウイルスという存在』の第24話で哺乳類の胎盤が進化するにあたって重要な働きをした遺伝子が、もともとはレトロウイルスに由来しているという話をした。このように、ときには画期的な進化の素材が外からもたらされることもあるが、生物が過去のしがらみから自由になることはない。

従って、現在の生物の生き方を理解するためには、過去から連綿と続いてきた進化の流れのなかで捉えることが必要である。およそ38億年前に生きていた「LUCA(Last Universal Common Ancestor)」と呼ばれる共通祖先から出発した進化によって、多様な生き物たちで満ちあふれる現在の地球が生まれた。今回の連載は、私が身近な場所や世界各地でこれまで撮りためてきた写真を中心にして、それにまつわる生き物たちの進化に関するよもやま話をまとめたものである。

◎謎多きコウモリ由来ウイルス

2019年末に中国・武漢で発生したCOVID-19は、その後世界的なパンデミックとなり、今でもなかなか収まる気配がない。この感染症を引き起こす病原体はSARS-CoV-2というコロナウイルス科のウイルスである。このウイルスはもともとキクガシラコウモリを自然宿主とするものがヒトに感染できるように進化したものである。このように動物のウイルスが種の壁を超えてヒトに感染するようになることを異種間伝播(spillover)といい、このような感染症を「人獣共通感染症(zoonosis)」という。自然宿主の中では、ウイルスはたいていの場合宿主に対して目立った症状を引き起こすことなく潜んでいるが、生態系が乱されることによって潜んでいたウイルスがヒトに感染して顕在化するということがあるのだ (1)。

人獣共通感染症にはCOVID-19以外にもエボラ熱、狂犬病、エイズ(後天性免疫不全症候群)、A型インフルエンザなどさまざまなものがあるが、その中にはもともとコウモリを宿主としていたウイルスによるものが多く含まれる。COVID-19を引き起こすウイルスSARS-CoV-2がもともとコウモリを宿主としていたものであることが報道されると、中国の北京市や上海市の住民からは、市当局に対して住宅地近くのコウモリを駆除してほしいという要望が殺到したという。しかし、コウモリのウイルスがそのままヒトに感染したわけではない。

「吸血コウモリ」とも呼ばれるチスイコウモリの咬み傷から狂犬病ウイルスがヒトに感染することはあるが、たいていのウイルスは野生のコウモリに接触したからといってそのままヒトに感染するわけではない。SARS-CoV-2の祖先ウイルスはキクガシラコウモリを自然宿主としていたと考えられるが、それがヒトに感染するようになり、それがさらにヒトからヒトに感染してパンデミックを引き起こすことができるようになるためには、何段階かの進化が必要であった。しかし、その途中の過程はいまだによく分かっていない。

◎コウモリの独自性

コウモリについては、前回連載の第13話でそれを宿主とするウイルスとの関連で詳しく紹介したが、今度の連載では多くの日本人にとってたぶん一番馴染みのあるアブラコウモリを紹介しよう。コウモリは翼手目という独自の目を構成するが、実は、アブラコウモリでは翼手目の特徴のいくつかが成り立たないのである。その前に、まずは翼手目一般の特徴をおさらいしておこう。

翼手目は哺乳類の中でげっ歯目に次いで種数が多い。翼手目は哺乳類の中で唯一自分の力で空を飛ぶことができるグループである。図1-1にコウモリの翼の構造を示した。

コウモリは後足で逆さまにぶら下がるが、それに便利なように後足が進化の過程で回転してしまっている(図1-2)。

コウモリは地上を俊敏に歩くことができないと述べたが、何事にも例外がある。チスイコウモリが四足歩行で素早く走る映像をサイトで見ることができる: チスイコウモリは血を吸う対象となる動物の体表を素早く歩き回る必要があるのだ。チスイコウモリの場合は、四足歩行といっても推進力は主に前足を動かす肩の力によっているように見える。

「逆さま・ぶら下がり姿勢」がコウモリの飛翔に先立って進化したという考えがある(2)。コウモリの祖先は、木の幹などで逆さまにぶら下がった待ち伏せ姿勢で昆虫などを捕食していたのだという。皮膜の発達により、それを捕虫網のように使うことによって昆虫を捕まえやすくなったであろう。さらに皮膜の発達により、それを使ってムササビのように滑空することが可能になった。ただし、後足を逆転させてしまったあとでは、もはや鳥のようには二足歩行ができなくなってしまった。進化は後戻りできないのだ。こうして最終段階として飛翔性のコウモリが誕生した。

翼手目には主に夜行性で昆虫食の小コウモリと主に昼行性で植物食の大コウモリがある。ただし、小コウモリは系統的にまとまったグループではなく、その中のキクガシラコウモリやカグラコウモリはほかの小コウモリよりも大コウモリに近縁である。種数で翼手目の大半を占める小コウモリは、たいてい「夜の空の捕食者」としての「ニッチ(生態的地位)」を占めている。飛翔能力だけではなく、暗闇の中で獲物を見つける能力、飛びながら獲物を捕らえる能力などを進化させた。それに寄与しているのが「エコロケーション(反響定位)」である。超音波を発して、それの跳ね返りを聴きとることによって、周囲の地形や獲物の位置や種類を知るレーダーである。エコロケーションによって小コウモリは獲物の昆虫の種類まで見分けられるという。

◎コウモリは長寿

このような「夜の空の捕食者」としてのニッチへの適応が、翼手目がげっ歯目に次いで哺乳類の中で多くの種をかかえることができた最大の要因であろう。コウモリにはこのほかにもさまざまな特徴があるが、そのうちの一つが、からだが小さい割に寿命が長いということである。

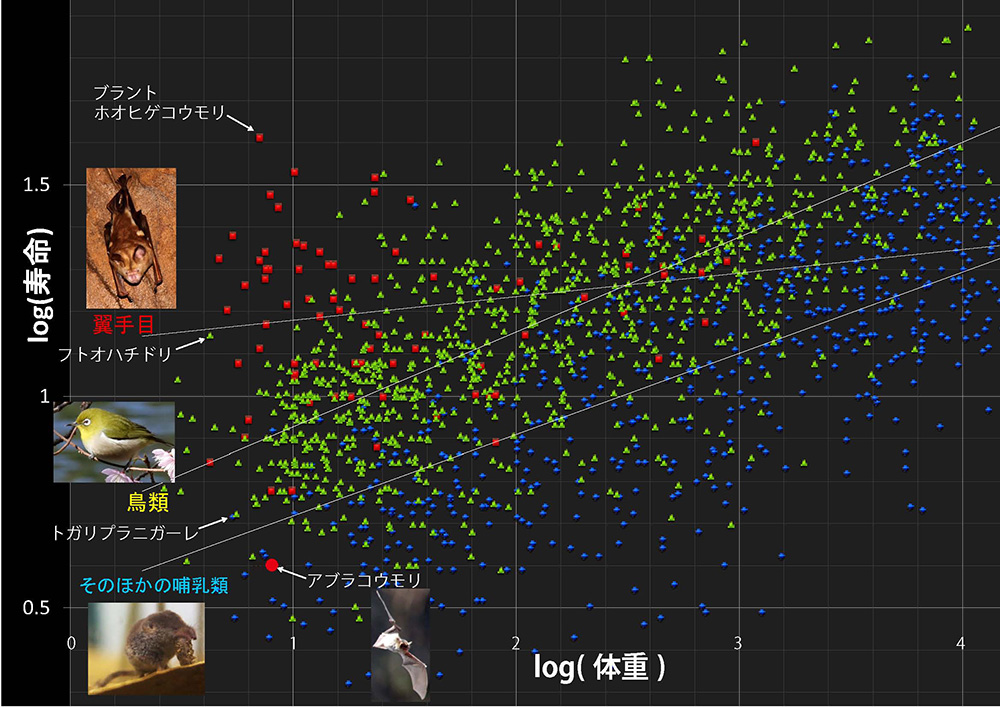

図1-3は、翼手目とそのほかの哺乳類、それに鳥類について体重の対数と最大寿命の対数の間の関係を見たものである。

この図の小型動物の中で突出して寿命の長いブラントホオヒゲコウモリ(Myotis brandti)(図1-4)は体重がわずか7グラムなのに最大寿命が41年である。

一般に捕食圧が強い状況に置かれた動物種の最大寿命は、あまり捕食されないものにくらべて短くなる傾向がある。若いうちからどんどん捕食されてしまうような状況で進化した種では、長い寿命を支えるような遺伝的な形質は進化しないであろう。そのような状況では、短い一生の間になるべくたくさんの子供を残すほうが、一生の間に残す子供の数が増えるので適応度が高まるのだ。

つづく

【引用文献】

1.デビッド・クアメン(2021)『スピルオーバー:ウイルスはなぜ動物からヒトに飛び移るのか』甘糟智子訳、明石書店.

2. 船越公威(2020)『コウモリ学 ― 適応と進化』東京大学出版会.

3. J.D. オルトリンガム(1998)『コウモリ:進化・生態・行動』コウモリの会翻訳グループ訳、八坂書房.

*もっと「進化」について知りたい人の入門書:

☆本連載が本になりました!

長谷川政美著『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

』 (ベレ出版)。 イヌやネコやクマなど身近な生き物はすべて進化していまここにいる。もちろんヒトも。生き物の進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」を多数掲載(系統樹の「見方」付き)。ささやかな「現代版 種の起原」ができました。

☆はじめの一冊にオススメ!

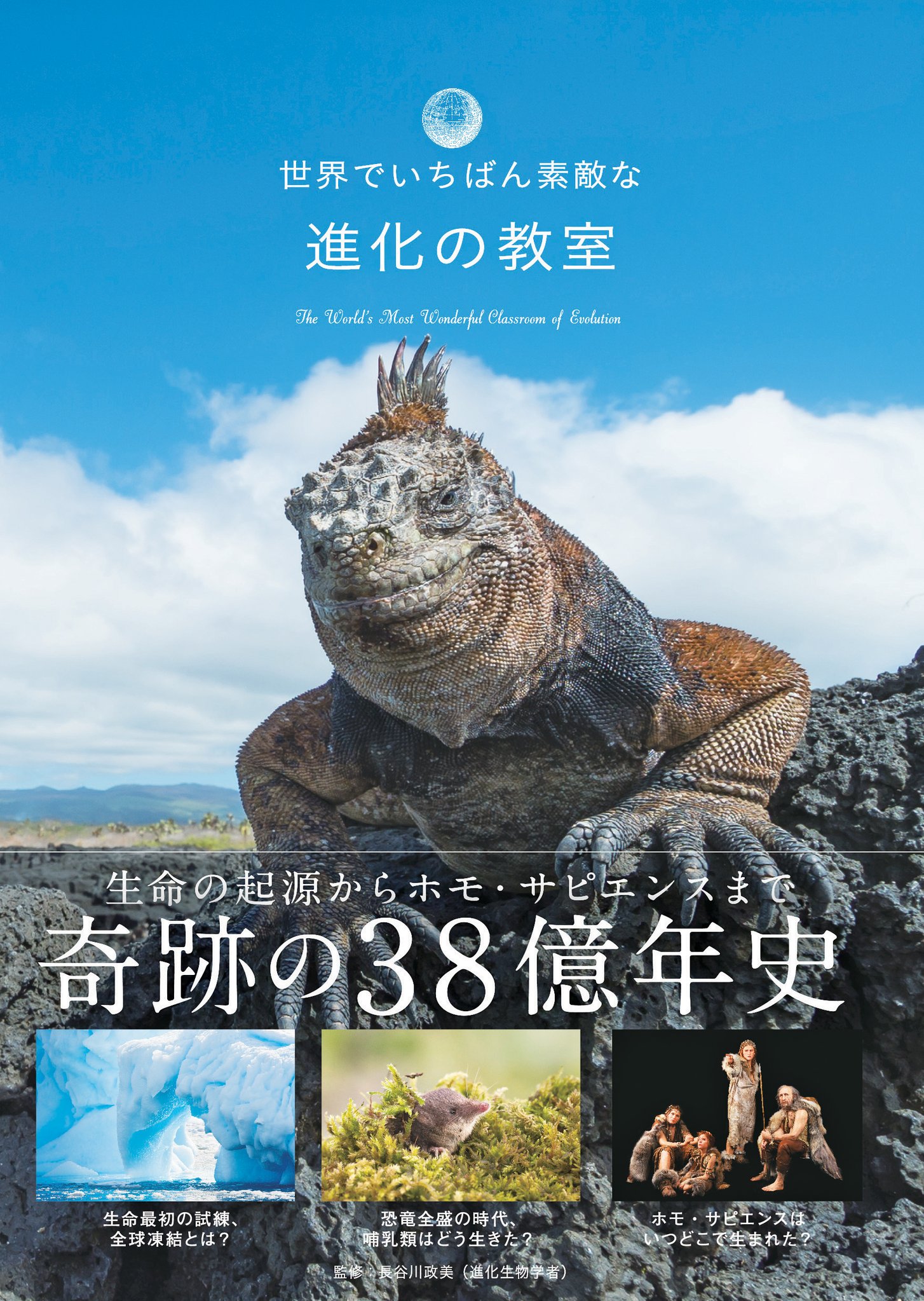

長谷川政美監修・畠山泰英構成『世界でいちばん素敵な進化の教室

』 (三才ブックス)。 本書は美しい写真とQ&A形式の簡潔な文章で、38億年におよぶヒトを含む生き物の進化を解説した超入門ビュアルブックです。子供から大人まで気軽に楽しんでいただけます。

4刷(2022年10月)。