870万種ともいわれる地球上の多様な生き物たち。

まだ私たちはそのごく一部しか知らないが、

実に多くのことが明らかにされてきてもいる。

進化生物学者である著者が、

世界中で長年撮りためた貴重な写真と文章で

思いのままに「生き物」を語る。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、『世界でいちばん美しい進化の教室』(監修、三才ブックス)、『共生微生物からみた新しい進化学』(海鳴社)、『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)など多数。進化に関する論文多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。全編監修を務める「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターの制作チームが2020年度日本進化学会・教育啓発賞、2021年度日本動物学会・動物学教育賞を受賞。

進化の目で見る生き物たち

第2話

特異なコウモリ「アブラコウモリ」

文と写真 長谷川政美

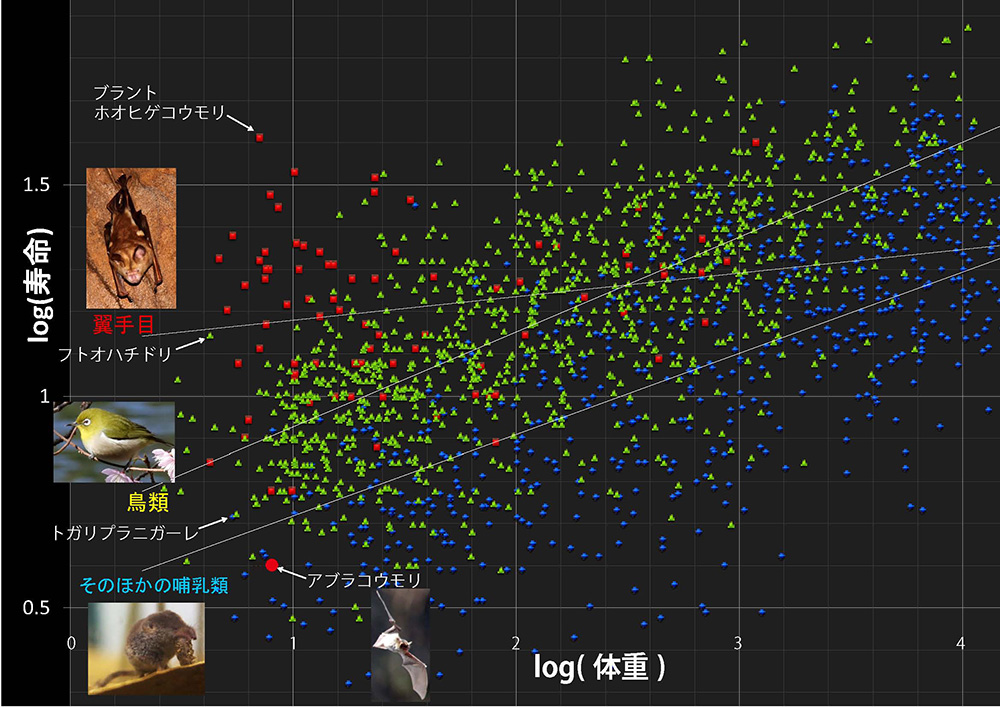

前回、コウモリ、特に小型のコウモリは、体重の割に寿命が長いという話をしたが(図1-3)、何事にも例外がある。それが、多くの日本人にとって馴染みのあるアブラコウモリである(図2-1)。今回はコウモリの中では例外的に短命なアブラコウモリを紹介しよう。

◎短命なコウモリ

たいていの小コウモリは洞窟で大きな集団を作って生活するが(図2-2)、アブラコウモリはあまり大きな集団を作らない。このコウモリはヒトの家を住処にすることが多くてイエコウモリとも呼ばれ、ヒトの生活に密着している。都会にも棲んでおり、ヒトの集落が少ない田舎では見られない(1)。彼らは人工の光に集まる昆虫なども採餌し、人工的な環境をうまく利用している。アブラコウモリが棲みつくような家屋が日本に多く造られるようになったのは、せいぜい過去1300~1400年くらいということから、日本のアブラコウモリは、その時代以降に帰化した動物だという説がある(2)。

図2-1は冬眠明けの4月19日の写真なので、たぶんメスだと思われる。最大寿命は、オスとメスでそれぞれ3年と4年くらいである。平均的な鳥類よりも短命で、陸上の小型哺乳類と変わりない。

胎生のコウモリの母親がたくさんの仔を胎内に抱えて空を飛ぶのは困難だから、たいていのコウモリは一度に1頭かせいぜい2頭の仔しか生まない。それに対して、アブラコウモリの出産は一度に2〜4頭(平均:2.6-3.0)だという(4)。アブラコウモリは、短い寿命を補うかたちで、たくさんの仔を産むのだ。

◎動物の繁殖戦略

動物の繁殖の仕方には大別して2つのタイプがある。一つはたくさんの仔を産むタイプである。死亡率が高くてもたくさんの仔を産むことでカバーするやり方である。もう一方が、少数の仔を大事に育てるやり方である。どちらの方法を採用するかは、その動物の置かれた状況によって決まる。

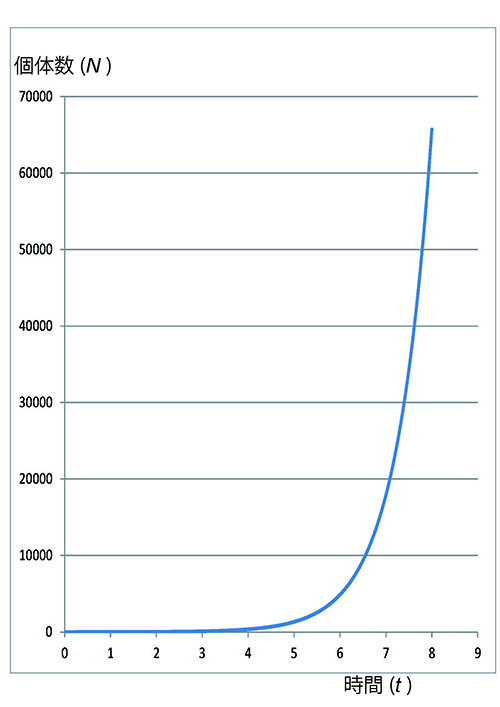

集団の個体数Nが時間tとともにどのように変化するかは、増加率をrとして、次の式で表わされるー

![]() … (2-1)

… (2-1)

これは1798年にトマス・ロバート・マルサスが人口に関して考えたモデルである。この微分方程式を解くと、

![]() … (2-2)

… (2-2)

となる。ただし、N0 は t=0 での個体数、出生率と死亡率の差が増加率rである。この個体数の時間変化を図示すると図2-3のようになるが、r>1であれば個体数は増え続ける。

マルサスは、人口は指数関数的に増える潜在的な傾向があるが、資源をめぐる競争によってそれが抑えられると考えた。このような視点が、チャールズ・ダーウィンとアルフレッド・ラッセル・ウォーレスが生物進化に関して自然選択説に到達するきっかけを与えたのである(5)。

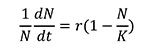

個体数が多くなるとその増加が抑えられることを表現するために、次のような式が考えられるー

… (2-3)

… (2-3)

この式でKは環境収容量であり、その環境が維持できる個体数になる。個体数(N )が環境収容量(K )に近づくと、N/Kだけ増加率が減るということである。個体数が環境収容量に達したところで、増加率がゼロになる。もしもこれを超えると増加率は負になるので、個体数がこれを超えることはない。この微分方程式はロジスティック方程式と呼ばれる。

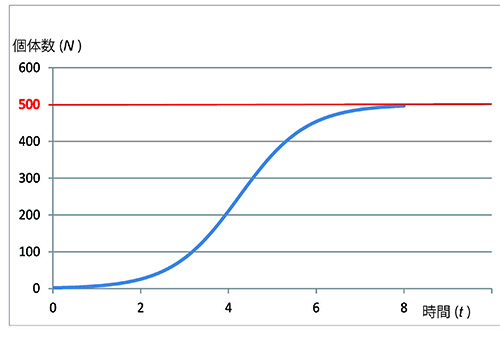

この微分方程式の解は少し複雑なので、ここでは示さないが、個体数の時間変化を図示すると図2-4のようになる。個体数が環境収容量よりもはるかに少ない状況では、個体数の変化はマルサスのモデルに従うが、個体数が増えると次第にその増加が頭打ちになり、全体としての曲線はS字型になる。

これを生態学の問題として初めて扱ったのがロバート・マッカーサーとエドワード・オズボーン・ウィルソンであった(6)。彼らのテーマは、海を越えて海洋島にたどり着いた新しい種がどのようにしてそこに定着するかということであった。

最初は個体数が小さいので、生き延びることができずに絶滅してしまう危険性が大きい。そのような状況では、増加率(r)が大きく、素早く個体数を増やすことができることが有利であろう。このように増加率を高くする方向に働く自然選択を、彼らは式(2-3)のrになぞらえて「r選択」、そのような戦略を「r戦略」と呼んだ。

一方、長い時間スケールで見ると、個体数の増加はその島の資源量に応じて頭打ちになるから、増加率の高いことが必ずしも有利に働くとは限らない。資源の利用を効率的に行なうことが重要になってくるのだ。そこでマッカーサーらは次のように考えた。

つまり、図2-4でロジスティック曲線が飽和に近いレベルに達すると、むしろ増加率を低下させて、資源をより有効に利用することによって、環境収容量(K )を高める傾向を生ずるのではないかと。

マッカーサーらは海洋島での新しい個体群の定着を考えたが、同じような問題はどこでも見られるであろう。実際の動物では、極端な「r戦略」と極端な「K戦略」の間のさまざまな段階が見られるが、日本のアブラコウモリは確かに「r戦略」を採っているように思われる。

◎なぜアブラコウモリの寿命は短いか

なぜコウモリの中でアブラコウモリの寿命が特に短いのかについては、よく分からない。日本のアブラコウモリは、彼らが棲みつくような家屋が日本に多く造られるようになった1300~1400年前以降に帰化した動物だという説を紹介した。もしかしたら、彼らはまだそのような新しい生息環境が広がりつつある状況に適応しているために、r戦略を採っているのかもしれない。ほかに競争相手がいない新しいニッチを利用するようになった動物は、急いで個体数を増やすような戦略を採る傾向があるのだ。開発による都市化が進む日本では、アブラコウモリの生息域が拡大し、個体数が増加している。このようなことが、アブラコウモリの寿命や産仔数に影響している可能性がある。

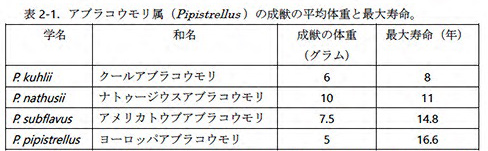

このような考えが妥当かどうかを調べるには、大陸のアブラコウモリや近縁なコウモリの生活史、特にその生息環境や寿命、産仔数などを詳しく調べる必要があるが、残念ながらそのような情報はまだあまり多くない。ただ、韓国のアブラコウモリ(P. abramus)の翼に標識をつける調査をした韓国の研究者によると、標識をつけたメスが10年後に回収されたという(7)。韓国のアブラコウモリは、表2-1に示したアブラコウモリ属一般に近い最大寿命をもっているようなのである。この個体のDNAが調べられていないので、本当に日本のアブラコウモリと同種なのかという問題はあるが、このことは日本に帰化したアブラコウモリが新しいニッチに適応してr戦略を採っている可能性を示唆するものである。

日本にはモリアブラコウモリ(P. endoi)という樹洞に棲む同属のコウモリがいて、P.abramusが帰化動物だとするとそれ以前からのものと考えられるが、この種の詳しい生態は分かっていない。それでも、同じアブラコウモリ属で研究が進んでいる種に関しては、いずれも長い最大寿命の記録が得られているので(表2-1)、日本のアブラコウモリが同属の中で特異な生活史をもっていることは確かである。

また、表2-1で同属の中でも一番長い最大寿命の記録をもつヨーロッパアブラコウモリ(P. pipistrellus)の1回の産仔数が、イギリスではたいてい1仔であるのに対して、ロシアでは多くが1産2仔か稀には3仔だという(8)。このようなことは餌条件などその動物の置かれた状況によって変わるものであるが、単に餌だけの問題なのか、あるいはほかにどのような要因がこのような違いをもたらしたものなのかなどは、興味ある問題である。

一般にコウモリは大きな集団を作って生活していて、しかも寿命が長いことが、特異なウイルス叢を共生させていることと関係があると考えられる。ほかのコウモリと大きく異なる生活史をもつ日本のアブラコウモリに共生するウイルス叢がどのようなものか、今後興味ある研究対象になるであろう。

図2-1の写真は、香川県高松市の私の自宅付近の川で4月19日午前10時頃に撮影したものである。高松ではこの時期すでにツバメが渡ってきており、飛び方がツバメのように見えたが、よく見ると色が違い、アブラコウモリだと分かった。夕暮れ時にはたくさんのアブラコウモリが一斉に飛ぶが、この写真を撮った時に飛んでいたのは1頭だけであった。

アブラコウモリは飛びながら蚊、蛾、甲虫、アメンボウなどの昆虫を捕食するが、同じように昆虫を飛びながら捕食するツバメなどの鳥類との競合を避けて夜間に活動するようになったと考えられる。また夜間の活動には猛禽類などに捕食されることを避ける意味もあると考えられる。実際に、昆虫食のモモジロコウモリ(Myotis macrodactylus)が冬眠期に日中活動していてハイタカ(Accipiter nisus)に捕食されたという報告もある(9)。アブラコウモリの摂食量は1日で2.5gだというから、体重7gとすると、その36%にも達する量になる(8)。冬眠明けの時期には、夜間活動する昆虫が少ないために猛禽類に捕食される危険を冒して昼間活動することがあるのだと思われる。

つづく

【引用文献】

1. 森井隆三(1993)香川県におけるアブラコウモリPipistrellus abramusの水平分布.香川生物 20, 1-5.

2. 前田喜四雄(2001)『日本コウモリ研究誌 ― 翼手類の自然史』東京大学出版会.

3. 森井隆三(2005)『コウモリとともに』美巧社.

4. Kawai, K. (2009) Pipistrellus abramus (Temminck, 1938). In “The Wild Mammals of Japan” (eds. S.D. Ohdachi et al.) pp. 78-80, Shoukadoh.

5. 長谷川政美(2020)『進化38億年の偶然と必然』国書刊行会.

6. MacArthur, R.H., Wilson, E.O. (1967) “The Theory of Island Biogeography” Princeton Univ. Press.

7. Kim, S.-C. et al. (2018) A study on lifespan and longevity for Pipistrellus abramus (Chiroptera, Vespertilionidae) in Korea. Environ. Biol. Res. 36(4), 550-553.

8. 船越公威(2020)『コウモリ学 ― 適応と進化』東京大学出版会.

9. 谷岡仁、西尾喜量(2017)モモジロコウモリMyotis macrodactylusの冬眠期の日中採餌とハイタカAccipiter nisusによる捕食の観察.愛媛県総合科学博物館研究報告 22, 29-33.

*もっと「進化」について知りたい人の入門書:

☆本連載が本になりました!

長谷川政美著『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

』 (ベレ出版)。 イヌやネコやクマなど身近な生き物はすべて進化していまここにいる。もちろんヒトも。生き物の進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」を多数掲載(系統樹の「見方」付き)。ささやかな「現代版 種の起原」ができました。

☆はじめの一冊にオススメ!

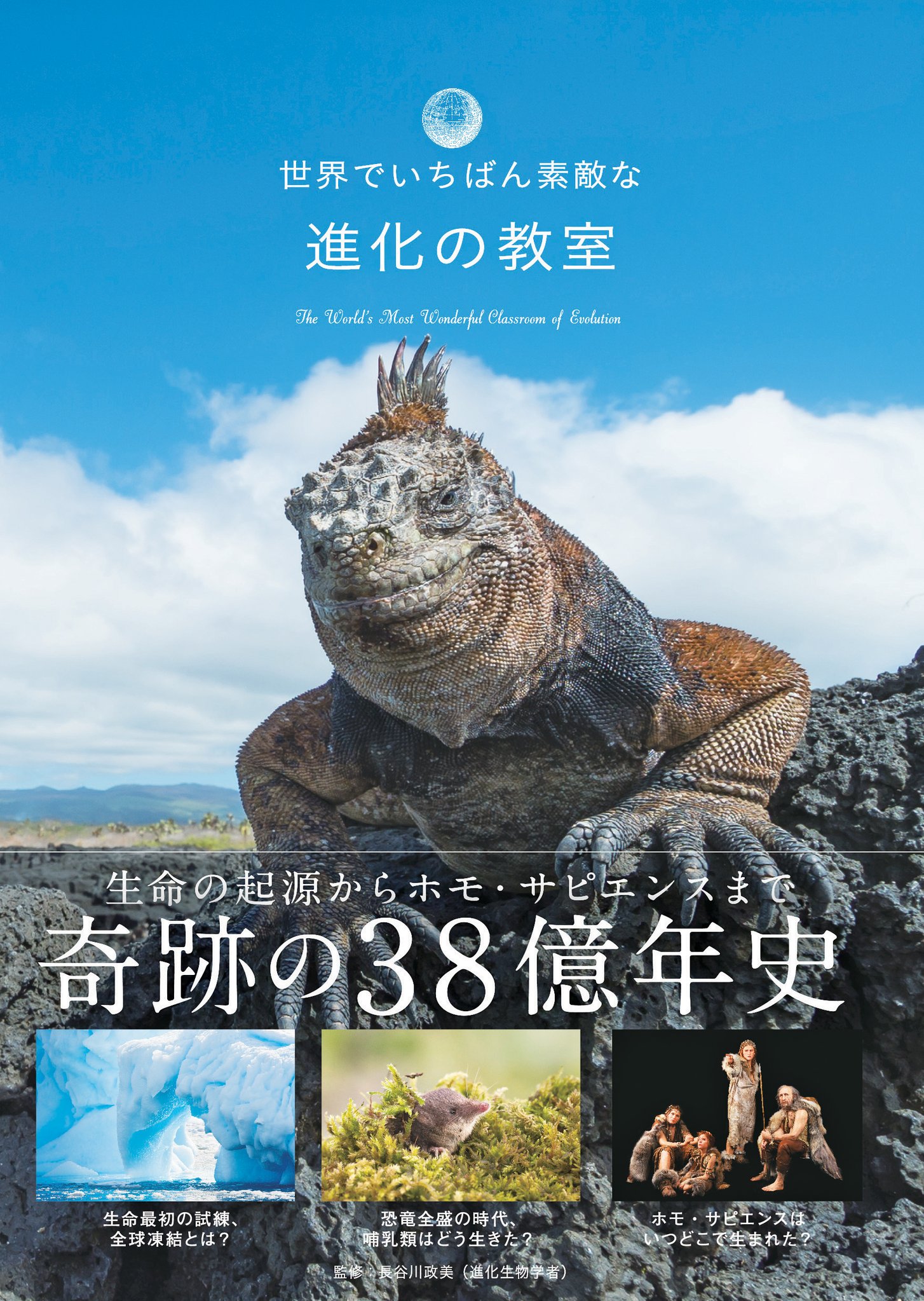

長谷川政美監修・畠山泰英構成『世界でいちばん素敵な進化の教室

』 (三才ブックス)。 本書は美しい写真とQ&A形式の簡潔な文章で、38億年におよぶヒトを含む生き物の進化を解説した超入門ビュアルブックです。子供から大人まで気軽に楽しんでいただけます。

4刷(2022年10月)。