のんびり森の落ち葉の下で暮らす、小さなダニ。

ドイツやフランスではチーズ作りにいそしみ、

アメリカではかつて子供たちのおもちゃだった、健気なダニ。

人にワルさをするダニも少しはいるけれど、

ほとんどのダニは、自由きままに生きる平和主義者なのです。

著者プロフィール

島野智之(しまの さとし)

1968年生まれ。横浜国立大学大学院工学研究科修了。博士(学術)。農林水産省東北農業研究所研究員、OECDリサーチフェロー(ニューヨーク州立大学)、2005年宮城教育大学准教授、フランス国立科学研究所フェロー(招聘、2009年)を経て、2014年4月法政大学教授に着任。2017年日本土壌動物学会賞受賞。

著書に『ダニのはなしー人間との関わりー』(島野智之・高久元編、朝倉書店)、『ダニ・マニア《増補改訂版》』(島野智之著、八坂書房、2015年)、『日本産土壌動物―分類のための図解検索―第2版』(分担執筆、東海大学出版部、2015年)、『生物学辞典』(編集協力者、分担執筆、東京化学同人)、『進化学事典』(分担執筆、共立出版)、『土壌動物学への招待』(分担執筆,東海大学出版会)、『ダニの生物学』(分担執筆,東京大学出版会)など

ダニマニア宣言

やっぱりダニが好き!

第6話

ダニと薔薇の日々

文と写真 島野智之

バーの待合室に流れている、ゆっくりとしたピアノソロのBGM。その曲が終わり、次に流れてきたのは「酒と薔薇の日々」だった。オスカー・ピータソン・トリオを思い出す。原題は”Days of Wine and Roses”。

まだ学生で、ワインを飲み始めたころ、酒と薔薇の日々という響きに憧れて、同じ題名の映画のビデオを借りて観た。同曲はこの映画で使われたものだ。映画の内容は期待に反して、アルコール中毒になっていく夫婦の物語。がっかりした。1962年にアカデミー歌曲賞を受賞した曲はそのあともたまに口ずさんではいたけれど、なんだか以前ほど好きになれなくなったことを思い出した。

それでも、昨夜は、言語学者とシングルモルトの入ったグラスを傾ける上機嫌な自分がいた。

初めて外国に行ったのは、イングランド(イギリス)だった。ロンドン近郊のギルフォードの片田舎に1か月ほど滞在したのだった。ダニの研究を始めたころで、携帯用のダンボール製のツルグレン装置(土壌ダニを土から抽出する装置)を持ち込んで寄宿舎(ドミトリー)の自室のベッドの周囲に広げた。現地ではたくさんのダニを採集することはできなかったが、 Acrotritia duplicataという学名の(日本に生息しないので和名がない)、このときに採集した頬線が2本のイレコダニは、後の研究に大いに役立った。

採集旅行のあいだ、ロンドンに電車で出かけていったときのこと。当時のイングランドの列車の2等車のドアを開けられずに一瞬困ったことを思い出す。座っている前向きに並んだ座席の横にドアがあるのだが、そのドアを開けるための取っ手らしいものが見当たらない。開け方はこうだ。内側から窓を開けて手を外に出して、外からノブを回してドアを開ける。そんな古いスタイルがまだ残っていた時代だった。

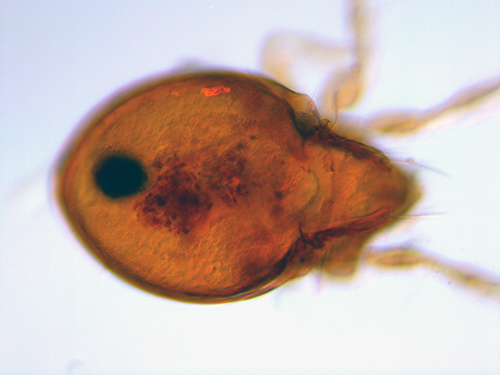

ロンドンに着くと、足早にトラファルガー広場に向い、そこはあまりにも人通りが多かったので、すぐ近くにあるピカデリーサーカスの石畳の隙間から、土のような、ゴミのようにも見えるものを集めた。もしかしたら、人通りの多いロンドンの中心部の石畳の隙間から、森の土壌に生息するササラダニが見つかるのではないだろうか? と考えたのだ。そもそも、ササラダニ亜目の学名は「Oribatida」という。「oriba-」は、「森の」あるいは「森に棲む」という意味である。毎日、多くの観光客が行き来する場所にササラダニが棲んでいるのだろうか?

石畳の隙間から採取した有機物(つまりゴミ)を寄宿舎に持ち込んだツルグレン装置で抽出した結果、ピカデリーサーカスの石畳の隙間にササラダニが生息していることがわかった。森の中と同様に、街中の地面にある有機物を分解するという「森の掃除屋さん」の仕事を、ピカデリーサーカスでもササラダニは粛々と務めていたのであった(詳しくは拙著『ダニ・マニア』をご参照ください)。

の田舎。朝靄の中、遠くまでつづく起伏の中に麦畑が続いている。夜になると家の周りには無数のノウサギが毎晩出現したのには驚いた。某イギリス漫画を思い出した。

の田舎。朝靄の中、遠くまでつづく起伏の中に麦畑が続いている。夜になると家の周りには無数のノウサギが毎晩出現したのには驚いた。某イギリス漫画を思い出した。

◎なぜダニ? ダニ中毒

ダニ学者は、なぜダニを研究しているのか? 多くの人はそう思うだろう。例えば、中学校や高校の先生をしながらダニの新種発見を論文にする人は多い。高価な科学機材は不要で、自宅で顕微鏡さえあれば新しい種に名前を付けることができるからだ。それでも、忙しい学校勤務の合間にダニの研究をされて、新種を記載されている方々には頭が下がる。

学校の先生以外では、刑務官で、日中は刑務所の中の人の顔を見て、夜はダニの研究をする方がいる。肛門科のお医者さんで、昼は肛門を診て、夜はダニの研究をする人がいる。本業以外でダニの研究を続けている人もまた、ダニのように多種多様。

たぶん、彼らは職業にかかわらず、小さいものに興味を持つという人種なのだろう。身近な生き物を顕微鏡で拡大したら想像もできないような形をしていて驚き、そのまま興味を持ったという人もいるだろう。

もう一つの理由は、ちょっと「へそ曲がり」「あまのじゃく」という持って生まれた性格もあるだろう。「イヤー!」と言われそうなダニの研究に敢えて、こっそりと取り組むへそ曲がりたち。

私を含むこうした人たちは、ふだん肩身の狭い思いをしているので、日本ダニ学会があると聞けば年に一回集まるし、オリンピックと同じ年に開かれる国際ダニ学会議には、世界中からダニ学者が集まって、わいわいやっている。

ところで、そんな「へそ曲がり」な気持ちだけでダニ学者がダニを研究しているわけではない。日本が世界に誇る黎明期の科学研究がダニでも行われていたことについては正当な評価がされていない。これは、賞を与えようにもあまりにも研究グループ間の競争が激しく、優劣の判断が困難を極めたからだと言われている。

19世紀末は、日本は風土病としてのツツガムシ病の克服のために、病原菌としてのリケッチアの発見を行った、北里柴三郎といった著名な細菌学者たちのいくつかのグループがしのぎを削った時代だった。日本の研究が世界に先駆けて東アジアで猛威を振るっていたツツガムシ病の病原菌を明らかにしたのである。この研究のカゲには、当時、まだ、治療薬もなく、また、安全性が配慮されていたとはいえ、設備も十分ではなかった時代。実験室での研究中にツツガムシ病に感染し、半ば狂乱になり命を落としていった研究者達の犠牲がある(小林照幸著『死の虫』中央公論新社 2016年6月刊に詳しい。ツツガムシは第3話を参照)。

戦後、1940年代から50年代。奄美群島や沖縄列島などの南西諸島が、戦後アメリカの領土となり、再び日本に返還された時代、まだ、凄まじい風土病や伝染病がまだ、南西諸島には残っていた。戦争中に、南の島々で軍医となって活躍してきた佐々学先生や、沢井芳男など当時の東京大学伝染病研究所の専門家が、奄美や沖縄に調査に入り、フィラリア病や、毒蛇ハブなどで命を落としていく人々を救うために必死になった。佐々学先生は、近代ダニ学の父とも言える人物である。

佐々学グループが、人間が出す二酸化炭素によってツツガムシが人間を認識し人間にとりつくことを発見し、またツツガムシの生活史を明らかにし、野ネズミが生息するところにそれにとりつくツツガムシが同時に生息して人間に発病が見られること等も明らかにした。言ってみればツツガムシ病のダニ側の側面を明らかにしたのだ。さらに、佐々学先生は日本最初のダニ学の教科書「ダニ類」を上梓され、日本のダニ研究がそこから一気に加速したのだった。

ダニにまつわる偉人はほかにもいる。山梨のブドウ栽培は2万ヘクタールを超えて日本で群をぬいて多い。しかし、1900年初頭、体長1mmにも満たないフィロキセラ(ブドウネアブラムシ)が外来種として、日本に移入してから山梨のブドウは壊滅的な被害を受けた。当時、山梨県農事試験場にいた神沢恒夫は、このフィロキセラの生活史を解明し、また、山梨の「甲州」や「デラウエア」等に適した接ぎ木による防除法を確立した。山梨のブドウとワインは、まさに、神沢によって救われたのである。ブドウの害虫であるハダニの一種は、神沢の名前をとって「カンザワハダニ」と名付けられ、日本のハダニ研究では今でもよく用いられている。

私のような自由生活性のダニを研究しているダニ学者は、このような凄まじい人間の生命の危機や、農業生産の危機を克服するために研究している訳ではない。むしろ、人間のためというよりは、自然を護るために研究をしている。赤道直下のジャングルから極寒のツンドラまで、命の危機を感じながらも生物調査に出かけてゆく原動力のひとつは、南西諸島の美しい自然に魅了されたことで、そのすばらしい自然を護りたいと心底思っている。

ただ、病原菌や伝染病の調査とは異なり、生物の多様性を解明することが直接、森や自然を護ることにはつながらない。遠く間接的な道のりを、少しずつ前に進むこと、それは多くのダニたちの生活の場を救うために、自ら調査に出かけることなのだ。

結局のところ、ダニを研究するへそ曲がりたちは、このようにしてダニ中毒の日々、つまり「ダニと薔薇の日々」を送ることになるのである。

【バックナンバー】

第1話 ダニはチーズをおいしくする

第2話 ダニとたわむれる夢をみた

第3話 世にダニの種は尽きまじ

第4話 ダニが翔んだ日

第5話 すごいダニ