はるかむかし地球上のあらゆる生物の共通の祖先がいた。

まだ見ぬその姿は細菌のようだったのだろうか?

ダーウィンが夢見た、共通祖先から連なる全生物の進化の系統樹が、

生物のもつDNA情報にもとづいて、いまその姿を現しつつある。

進化生物学者である著者が撮影した貴重な写真コレクションを用いて、

動物界、なかでも昆虫綱、哺乳綱、鳥綱の驚きの進化を100点超の系統樹で表現する。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、『世界でいちばん美しい進化の教室』(監修、三才ブックス)、『共生微生物からみた新しい進化学』(海鳴社)、『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)など多数。最新刊は『ウイルスとは何か』(仮題、中公新書、2023年1月刊行予定)。進化に関する論文多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。全編監修を務める「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターの制作チームが2020年度日本進化学会・教育啓発賞、2021年度日本動物学会・動物学教育賞を受賞。

すべての生き物をめぐる

100の系統樹

第7話

菌界の系統樹マンダラ

文と写真 長谷川政美

菌類は細菌類と区別するために「真菌類」と呼ばれることもある。「菌」という漢字はもともと「キノコ」という意味であるが、菌界はキノコ、カビ、単細胞の酵母など多様な生き物を含む。キノコやカビなどは、系統的にまとまったグループを指す名前ではなく、それぞれが、さまざまな進化的な由来をもつものの集まりである。

◎菌類の多様な生き方

現在の菌類の中で最大のグループが「子嚢菌門(しのうきんもん)」と「担子菌門(たんしきんもん)」である。子嚢菌には酵母やコウジカビなどのほか、図7Fにあるオサムシタケやセミタケなど昆虫に寄生する冬虫夏草(とうちゅうかそう)がある。

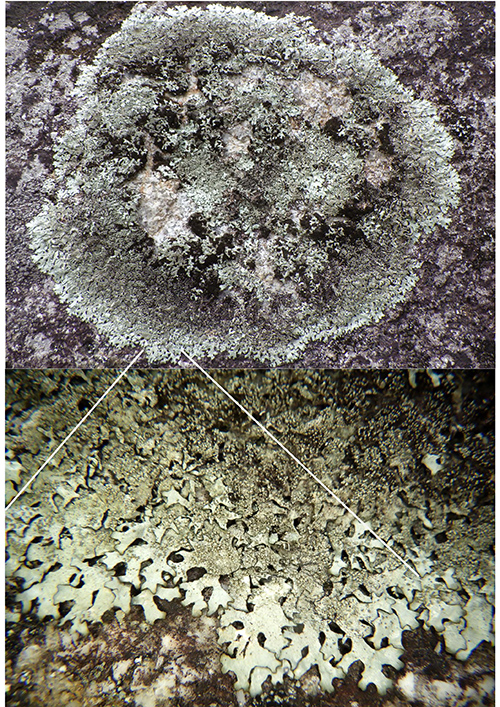

また、藻類が菌類に共生してできる地衣類(ちいるい、図7Fと下の写真のウメノキゴケや第1話・図1のコアカミゴケやサルオガセ)は、たいてい子嚢菌を宿主(しゅくしゅ)とするものである。

地衣類では、共生者の藻類が光合成によって糖類などの有機物を合成しその一部を宿主の菌類に与える。菌類は岩や土に菌糸(きんし)を伸ばして、水や無機養分を吸収し、藻類に与える。このような共生で成り立っているのが地衣類である。

地衣類が最初に陸上に進出した頃は、陸地は土がなく岩だらけだった。そのような場所でも、地衣類はクエン酸やリンゴ酸などの酸性物質を出して、周りの岩を溶かして必要なリンやカルシウム、カリウムなどの無機養分を獲得する。こうして溶かされた岩から最初の土ができ、植物が陸上に進出する条件が整えられたと考えられる(4)。

なかには、タケに寄生する図7Fのタケ赤衣病菌(担子菌門サビキン亜門;写真のオレンジ色は胞子の塊)、生きたキノコを分解する図7Fのタケハリカビ(接合菌門ケカビ亜門)や次の写真のような同じケカビ亜門に属すると思われるカビもある。

このようなカビもすべて糸状の細胞である菌糸からできていて、胞子で増殖する。これらの特徴は菌類全体で共通であり、胞子は非常に小さいために空気中を漂って拡散する。

◎リグニンを分解できる菌類の進化

キノコは菌類が次世代に命をつなぐための胞子を作る子実体(しじつたい)だが、われわれが目にするキノコの大部分は担子菌である。次に担子菌の進化について見ていこう。

第3話でお話ししたように、およそ4億年前のデボン紀には維管束植物が高くそびえ立つように生えるようになり、森林を形成した。このような巨木を構造的に支えるのが、リグニンという高分子炭素化合物である。

その当時、この分子を分解できる生物がいなかったため、その後の石炭紀(3億5900万年前~3億年前)を通じて巨木は分解されることなく地中に埋もれていった。それが3億年後の現在になってヒトによって石炭として取り出されて使われているのである。

枯死した植物が分解されない状況は生態系全体としては大きな問題であった。物質が循環しないからである。植物にとっても、光合成の材料になる二酸化炭素が不足するようになった。

木材が、菌類や動物などによって分解されればその過程で酸素が消費されて二酸化炭素が生み出される。それが再び植物が光合成を行う際に使われることになる。ところが、そのような物質循環が起らないため、光合成によって生み出される酸素が蓄積する一方になった。そのため石炭紀を通じて地球上の酸素濃度が高まり、ペルム紀(3億年前~2億5000万年前)の中期には大気中の酸素分圧の割合が30%を超えるようになった。現在の酸素分圧は21%なので、いかに酸素が豊富だったかが分かる。

豊富な酸素の存在は、活発に活動する動物にとってはありがたいことだった。からだが大きくなると、表面積に対して体積が相対的に増えるため酸素不足になりがちである。酸素濃度が高くなったおかげで、大きな動物が出現するようになった。およそ3億年前の石炭紀からペルム紀にかけて、メガネウラ (Meganeura)というトンボの仲間で翼開長が60cmを超える巨大なものが出現した。

図7Fで、担子菌の中のハラタケ亜門で最初に分かれたアカキクラゲ綱も木材を分解する木材腐朽菌である。しかし、この菌類はセルロースを分解するものの、リグニンは分解できなかった。褐色のリグニンが残るため「褐色腐朽菌(かっしょくふきゅうきん)」と呼ばれる。

その後およそ3億年前になって、リグニンも分解できる「白色腐朽菌(はくしょくふきゅうきん)」としてハラタケ綱が進化したのである。図7Fで白色の背景の部分がハラタケ綱であり、われわれに馴染みのキノコの大部分がこれに属する。

リグニン分解能の進化により、ペルム紀になると枯れた巨木の分解が次第に進むようになった。これにより、石炭紀のように枯れた木がそのまま地中に埋もれて石炭になってしまうのではなく、分解された物質を次の世代の生き物が利用できるようになった。物質循環が起るようになったのである。こうして豊富にあった酸素が消費されるようになり、大気中の酸素濃度が次第に低下するようになった。

古生代最後のペルム紀(2億9000万年前~2億5000万年前)に繁栄していたわれわれ哺乳類の祖先にあたる単弓類(たんきゅうるい)は、低酸素濃度に適応するように進化した恐竜に圧倒されるようになり、恐竜全盛の中生代を迎えることになる。このように菌類の進化は、動物の進化にも大きな影響を与えたのである。

担子菌の多くがわれわれの目にとまるのは、図7Fで写真として示されたようなキノコとしてである。しかし、キノコは次世代に命をつなぐ胞子を生み出すための子実体という繁殖のための構造であり、菌類の本体は下の写真で示された菌糸である。菌糸は枯れた葉の表面、枯れた木材の中、さらに森の地中に広がっている。

われわれの目には触れないが、一つの個体の菌糸が森全体に広がって、全体で10トン以上にも達することがある。菌類は菌糸から消化酵素を分泌し、消化したものを栄養として吸収して成長する。キノコはこのような菌糸が束になって作られているものである。

◎植物と共生してきた菌類

以上述べてきたように菌類は生態系の中で分解者としての役割を果たしているが、そのほか植物の成長に欠かせない役割を果たしている菌類も多い。第3話に出てきた古生代デボン紀の初期維管束植物リニアの根の化石から、現在多くの陸上植物の根に共生している菌根菌(きんこんきん)に似た菌類が見つかっている。

菌根菌は前回の第6話にも出てきた。菌根は植物の根とそこに生息する菌類の統合体であり、土壌中から菌糸が吸収した無機養分や水分を植物に与え、代わりに植物から有機物をもらうための構造である。

菌根菌は菌根を構成する菌類である。森林の地上に生えるキノコの多くが菌根菌であり、マツタケ、ホンシメジなどがある。秋の味覚として珍重されるマツタケはマツの根に共生するマツタケ菌の子実体なのである。

菌根菌にはさまざまな系統のものがあるが、デボン紀の初期から多くの植物と共生してきた。現在の陸上植物の8割以上の種に菌根菌が共生していて植物の生長を助けている(6)。植物が陸上に進出して今日のように繁栄するにあたって、菌根菌との共生は重要だった。

今日大多数の陸上植物の根に見られる菌根菌は、「アーバスキュラー菌根菌」と呼ばれるものであり、グロムス門Glomeromycotaに属する。これは、図7Fの系統樹には示されていないが、接合菌門に近縁な菌類である(7)。

◎病原体としての菌類

「微胞子虫(Microsporidia、びほうしちゅう)」という単細胞生物がいる。この仲間のグルゲア(Glugea plecoglossi)は、アユなどに寄生するので、水産の分野で問題になっている。微胞子虫は真核生物であるのもかかわらずミトコンドリアをもたないため、ミトコンドリアが共生する以前の始原的な真核生物と考えられたこともあった。

ところが、分子系統学から菌界のなかから進化したものであることが明らかになった。つまり、微胞子虫の祖先もミトコンドリアをもっていたが、寄生生活をするようになってこれを退化させたのである。微胞子虫は菌界の系統樹の根元近くから分かれた系統である。

エンケファリトゾーン・クニクリ(Encephalitozoon cuniculi)という微胞子虫は、哺乳類に感染する病原性微胞子虫である。HIVなど免疫不全のヒトに感染すると重篤になる日和見病原体である。ヒトに感染しても、たいていはさまざまな微生物のバランスで悪さをしないように保たれているのが、バランスが崩れると病原性を発揮するのだ。

微胞子虫以外にも病原性の菌類は多く、COVID-19の流行下でカンジダ属(Candida)やアスペルギルス属(Aspergillus)など子嚢菌門の菌類が引き起こす合併症が深刻な問題になっている(8)。ちなみに、アスペルギルス属はみそ、醬油、日本酒などを造るのに使われるコウジカビも所属するグループである。

病原性の菌類がやっかいなのは、菌類は細菌にくらべてはるかにヒトに近縁なため、細胞の構造も似ていることである。菌類をやっつけるような薬は、たいていヒトの細胞にも悪影響を及ぼすために副作用が強くなり、有効な薬の開発が難しい。

つづく

1. 長谷川政美(2020)『進化38億年の偶然と必然』国書刊行会.

2. Floudas, D., Binder, M., Riley, R., et al. (2012) The Paleozoic origin of enzymatic lignin decomposition reconstructed from 31 fungal genomes. Science 336, 1715-1719.

3. 山本好和(2017)『日本の地衣類』三恵社.

4. 藤井一至(2015)『大地の五億年』山と渓谷社.

5. 細谷剛、出川洋介、勝本謙、伊沢正名(2010)『カビ図鑑』全国農村教育協会.

6. 斎藤雅典(2020)『菌根の世界』築地書館.

7. Hérivaux, A., Dugé de Bernonville, T., Roux, C., et al. (2017) The identification of phytohormone receptor homologs in early diverging fungi suggests a role for plant sensing in land colonization by fungi. mBio 8, e01739-16.

8. M. マッケンナ(2022)人を襲うカビ真菌感染症 - COVID-19で高まるリスク.日経サイエンス 51(9).

*もっと「進化」について知りたい人の入門書:

☆いちばん新しい本!

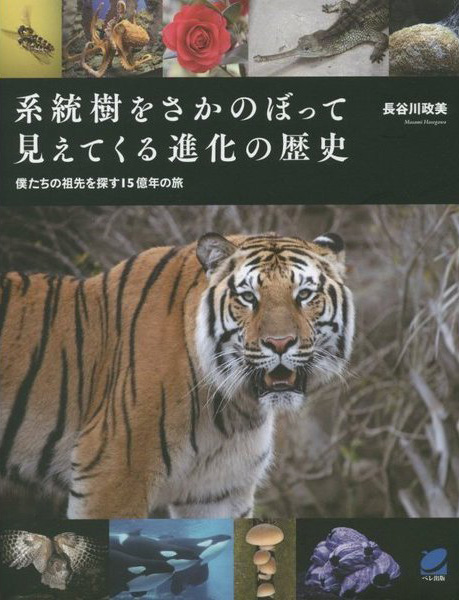

長谷川政美著『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

』 (ベレ出版)。 イヌやネコやクマなど身近な生き物はすべて進化していまここにいる。もちろんヒトも。生き物の進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」を多数掲載(系統樹の「見方」付き)。ささやかな「現代版 種の起原」ができました。

☆はじめの一冊にオススメ!

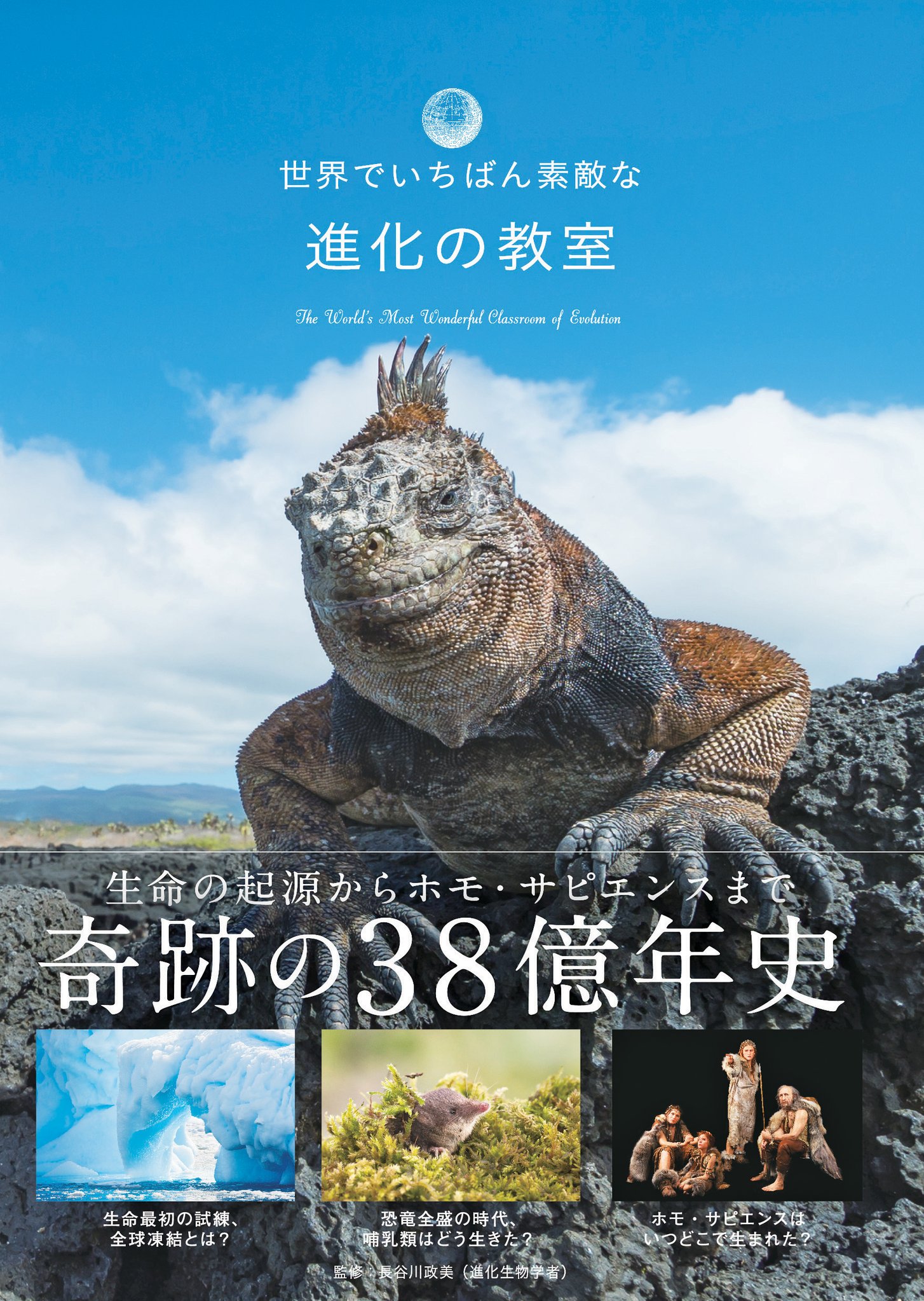

長谷川政美監修・畠山泰英構成『世界でいちばん素敵な進化の教室

』 (三才ブックス)。 本書は美しい写真とQ&A形式の簡潔な文章で、38億年におよぶヒトを含む生き物の進化を解説した超入門ビュアルブックです。子供から大人まで気軽に楽しんでいただけます。

4刷(2022年10月)。