あなたは、巨大地震が来ると思っていますか?

来ると思う人は、備えができていますか?

来ないと思う人は、その根拠がありますか?

地球の内部って、思ったより複雑なんだけど、

思ったよりも規則性があると私は考えているんですよ。

著者プロフィール

後藤忠徳(ごとう ただのり)

大阪生まれ、京都育ち。奈良学園を卒業後、神戸大学理学部地球惑星科学科入学。学生時代に個性的な先生・先輩たちの毒気に当てられて(?)研究に目覚める。同大学院修士課程修了後、京都大学大学院博士後期課程単位取得退学。博士(理学)。横須賀の海洋科学技術センター(JAMSTEC)の研究員、京都大学大学院工学研究科准教授を経て、2019年から兵庫県立大学大学院生命理学研究科教授。光の届かない地下を電磁気を使って照らしだし、海底下の巨大地震発生域のイメージ化、石油・天然ガスなどの海底資源の新しい探査法の確立をめざして奮闘中。著書に『海の授業』(幻冬舎)、『地底の科学』(ベレ出版)がある。個人ブログ「海の研究者」は、地球やエネルギーにまつわる話題を扱い評判に。趣味は、バイクとお酒(!)と美術鑑賞。

知識ゼロから学ぶ

地底のふしぎ

第11話

地中の埋蔵金の探し方(2)

文と絵 後藤忠徳

前回までは巨大地震のお話が続きましたが、ここでちょっと一休み。今回は地下のお宝を探す話をいたしましょう。本連載の第6話では、学校のグラウンドに埋めたタイムカプセルを探しました。今回はまた違ったタカラモノを探すお話です。

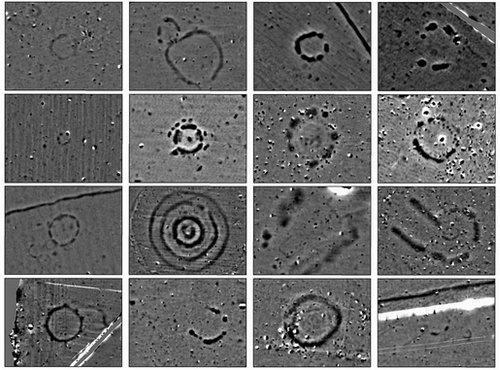

まずはこちらをご覧ください(注1の図を改変)。

図1. さてこれらはいったいなんでしょうか?

:

:

(考え中、考え中)

:

:

:

え、微生物の顕微鏡写真? そう見えますよね。でも違います。丸い輪っかが特徴的ですが、この輪っかの大きさ(直径)は10m以上です。そう、正解はデッカイ微生物! ……ではなくて、地下に埋もれた遺跡を上から見た画像なのです。黒っぽい影が巨石、灰色っぽい部分は土に相当すると思われます。

これによく似た輪っか状の遺跡は、みなさんもよくご存知かと思います。イギリスの「ストーンヘンジ」です(図2)。ロンドンから西へ約150km離れたところに位置する古代の環状列石遺跡で、紀元前3000年から紀元前2000年の間に作られたと考えられています。しかしその目的はいまだに謎のままで、古代の天文台という説や、礼拝堂という説、あるいは儀式や治療の場所だったのではないか? などなど諸説が唱えられています。

https://www.flickr.com/photos/qalli/2976971045

2014年9月、このストーンヘンジの遺跡の周辺を調べたところ、ストーンヘンジとよく似た遺跡が新たに発見されたことがニュースになりました。しかも1つや2つではなく、たくさんの遺跡が地下から見つかったのです(それらをまとめたものが、図1の画像です)。調査範囲はストーンヘンジの周辺の12平方km(南北約3km、東西約4km)に及びます。新たに発見された遺跡は17に及びました。

◎地下の様子の調べ方

そんなに広い範囲で(サッカー場にして1000面以上!)、どうやって地下に埋もれた遺跡を探しだしたのでしょうか? 何十年もかけて地下を掘りまくったのかと思いきや、さすがにそれは大変すぎますし、大事な遺跡を壊してしまう恐れもあります。今回の発見はオーストリアにあるルートヴィヒ・ボルツマン研究所やイギリスのバーミンガム大学などによる5年間の調査によってもたらされました(注2)。

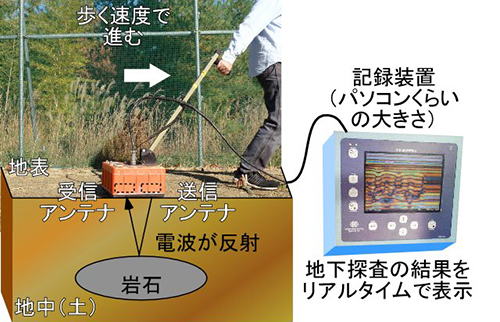

そこで活躍したのは、地中レーダーです。第6話で紹介しましたが、地中レーダーは地層の様子を立体的に可視化する装置です(図3)。巨石と土とでは電波の跳ね返り方が異なるため、地下を掘ることなしに、遺跡がどこに埋もれているかを探すことができます。また自然の地層と人の手が加わった地層(例:柱や石を立てるために掘った穴の跡)も見分けがつきます。図1は、こうして得られた地下探査データに基いて描き出された「地下の地図」なのです。ちなみに地中レーダーで探ることができるのは、通常は地下数m程度までです(この調査では約3m)。

なるほど地中レーダーを使えば効率的に地下を調べられますが、それでもストーンヘンジの周辺の広大な地域を漏れなく調べ尽くすのは大変です。

例えば図3のように、アンテナ1つを用いた地中レーダー探査では、アンテナが通過した「真下」の地下断面が1つ得られるだけです。立体的な地下断面図を得るためには、アンテナの通り道を少しずつずらしながら何度も何度も同じ地域を往復するか、あるいは最初からアンテナを複数用意しておいて、それらを一斉に引っ張っていかなければなりません。後者が効率よくて良いのですが、アンテナが大型になるので人力での地下探査は大変。そこで調査チームはある工夫をしました。それがこちら(じゃ~~ん)。

「トラクター!!」(有名なネコ型ロボットの声で)。

未来の秘密道具ではなく、ただの便利な農作業マシンですね。ストーンヘンジの周辺は写真から分かるように草原になっており、道もないデコボコした土地です。そこでトラクターを「万能走行マシン」として使用し、畑を耕す装置の代わりに、特別製の大型地中レーダーアンテナを搭載して、ストーンヘンジの周辺を走り回ったのです。GPSも搭載しているので、どの場所で地下探査を行ったかもちゃんと記録されます。こういうちょっとした工夫が世紀の発見を生むのです。なお、トラクターが入れない場所などでは、図3のように人力で地下探査が行われました。

◎誰が何のために?

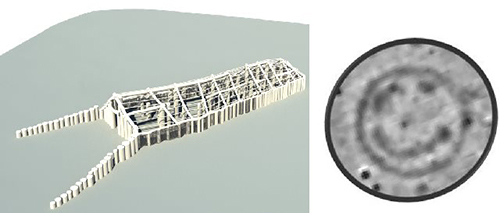

こうして地下の様子が明らかとなりました。一例を図5に示します。地中レーダーによって、人工的な穴の跡が地中から多数見つかりました。これらは木製の柱の土台と考えられたため、どのような建物だったのかを復元した様子が図5の左図です。これによれば、入口付近は丸太の壁で囲われていたようです。はてさていったい、なんのために使われていたのでしょうか?

一方、別の場所では図5の右側のような、ストーンヘンジと同様の環状遺跡が見つかりました。地中レーダーによるイメージを上から見ていますが(図1と同様で、直径はやはり10m程度と思われます)、よくみると人間の笑顔に見えます。調査チームは「スマイルフェイス」という愛称をつけたそうですが、これは偶然でしょうか? それとも何か意味があるのか……? 今後の調査予定は不明ですが、おそらく今回発見された遺跡のうち、重要と思われるものの幾つかについて発掘作業がなされるものと思われます。ストーンヘンジの謎が解き明かされる日も近いかもしれませんね。

注1:BBCホームページより。http://www.bbc.com/news/science-environment-29126854

注2:ルートヴィヒ・ボルツマン研究所ホームページより

http://lbi-archpro.org/cs/stonehenge/

【バックナンバー】

第1話 世界一深い穴でもまだ浅いのだ

第2話 「マグニチュード9.0」ってなに?

第3話 マグニチュードがだんだん増える?

第4話 地震計は命を救う

第5話 地震科学は失敗ばかり?

第6話 地中の埋蔵金の探し方(1)

第7話 想定外と想像内の狭間で(1)

第8話 想定外と想像内の狭間で(2)

第9話 想定外と想像内の狭間で(3)

第10話 想定外と想像内の狭間で(4)