寄生虫は気持ち悪いと思われることがほとんどだ。

しかも「あいつは寄生虫みたいだ」という言葉に尊敬の気持ちは微塵もない。

そう、寄生虫は存在としてかなり厳しいポジションにいるわけなのだが、

あまりにも多くの寄生虫が私たちのそばにいるので無視をするわけにもいかない。

というか、自然の中に出かけて行き、よく見てみるとこれが実に面白いのだ。

著者プロフィール

脇 司(わき・つかさ)

1983年生まれ。2014年東京大学農学生命研究科修了。博士(農学)。日本学術振興会特別研究員、済州大学校博士研究員、2015年公益財団法人目黒寄生虫館研究員を経て、2019年から東邦大学理学部生命圏環境科学科講師、2022年4月から同大准教授。貝類の寄生生物をはじめ広く寄生虫を研究中。単著に『カタツムリ・ナメクジの愛し方:日本の陸貝図鑑』(ベレ出版)がある。

あなたのそばに寄生虫

第2話

そもそも「寄生」ってなんだろう?

文と写真 脇 司

寄生虫らしい寄生虫

今日は、ホソウミニナという貝を採りに来た。目的の駅で降りると、夏の日差しがじりじりと照り付ける。そこからしばらく歩くと目的の河川敷にたどり着いた。海とは目と鼻の先なので、河川と言っても水には塩が混じっている。その証拠に、海の貝であるマガキがまわりのコンクリート石に沢山ついている。

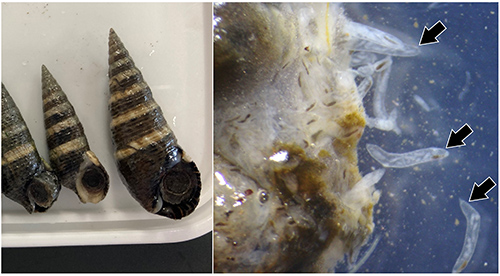

時計を見ると、1日のうちもっとも潮が引く最干潮の2時間前。数時間前まで海底だっただろう貝の生息場所は、いまや潮が引いたことでしっかりと地上に顔をのぞかせている(図1)。

ホソウミニナを拾うためには、潮位の時間帯の見極めが重要だ。潮位が高すぎる時間帯だと、ホソウミニナはみな海水の底に沈んでいる。水の底にいる貝を採るには手と足が濡れるし、水が濁っていれば中が見えないしで、貝を採るには少々骨の折れることとなる。かといって、最干潮の時間をピンポイントで狙ってしまうと、あとは潮が満ちるだけなので、作業を急がなければ案外早く潮が満ちて足元に海水まじりの河川水が流れ込んでくる。

ホソウミニナを拾ってはタッパーに入れ、拾ってはタッパーに入れ・・・を繰り返し、あっという間に容器がいっぱいになってゆく。用が済むと、そそくさとホソウミニナを研究室に持ち帰る。

研究室に着くやいなや、ホソウミニナを1つ取り出して、ハンマーで殻をたたき割る。割れた殻をピンセットでつまんで取り除き、柔らかい貝の肉を丁寧に取り出して、ハサミやピンセットで貝の肉を取り除きながら顕微鏡下で観察する・・・するとどうだろう。寄生虫はまったくついていなかった。予想通り。 2個目の貝をハンマーでたたき割り肉を観察すると・・・これも寄生虫なし。ふたたび予想通り。

というのも、寄生虫はすべての宿主個体についているわけではない。感染していない宿主を引いてしまうことも珍しくないのだ(場所によっては、採集した宿主のすべてにまったく寄生虫がついていないこともある。そういう場合は感染率0%となる)。

貝をハンマーで叩いては肉を顕微鏡で観察すること数回目。ようやく、寄生虫が見つかった。寄生虫は、ホソウミニナの体の大部分を占めており、内臓の多くが寄生虫に取って代わられていた(図2)。

今回の寄生虫はホソウミニナの体内にいたので、この寄生虫が大きくなるための栄養は、ホソウミニナから横取りしてきたことになる。また、この寄生虫は、ホソウミニナの内臓が本来おさまるべき殻内部のスペースを横取りしてきたことにもなる。つまるところ、この寄生虫は、宿主の栄養と体内の空間を己が利益のために奪いつづけてきたことになり、これはとても寄生虫らしいふるまい方と言えるだろう。寄生虫らしいふるまいとは、まあ「寄生」だろう。

「寄生」という言葉には定義がある。「寄生」とは、取りついた相手に不利益があり、自分には利益がある・・・そんな2つの生物の関係を指すものだ。その意味で、ホソウミニナの寄生虫は「寄生」していると言ってまったく差し支えない。

実は、「寄生」は寄生虫の専売特許ではない。例えばカッコウという鳥は托卵といって、他の種の鳥の巣に自分の卵を産む。卵の孵化後、その巣の持ち主の親鳥はカッコウのひなを育てることになる。カッコウは得をして、育てさせられている別の鳥の親には不利益があるので、これも立派な「寄生」となる。

ヤドリギという植物は、その実が鳥に食べられ、種は未消化のまま糞として排泄される。その糞が樹木の枝や幹につくと、そこから根を出して樹木に刺さり、根から樹木の水と栄養を奪いながら成長する。これも立派な「寄生」だろう。このように、結構多くの生き物が「寄生」を行っている。

しかし、世の中は広く、寄生なのかそうではないのか、判断に困る関係も知られている。

寄生か、寄生ではないか

コロナ禍になりあまり外出しなくなってしまったが、以前、僕は水族館によく足を運んでいた(図3)。水族館の年間パスポートを買って、仕事帰りにふらりと立ち寄って、その中でビールを一杯ひっかけて帰宅するのが楽しみだった。また、出張先であいた時間にご当地水族館に立ち寄って、その国・その県の魚介類をじっくり見るのも好きだったりする。水族館にはさまざまな行動をとる魚がいるのでまったく見飽きない。

例えば、ヨシキリザメやマグロのように、素早く泳いで、野生では他の魚を食べているであろうもの。マイワシのように、小さいけれども同種の魚と巨大な群れをつくるもの。ウツボやオオカミウオのように、水槽の底に沈みつつ、一匹狼でどっしり構えているもの。チンアナゴやニシキアナゴのように、巣穴に潜って生活するものなど、その生きざまはさまざまだ。そしてその中には、他の魚と密接な関係を築きながら息づく魚がいる。

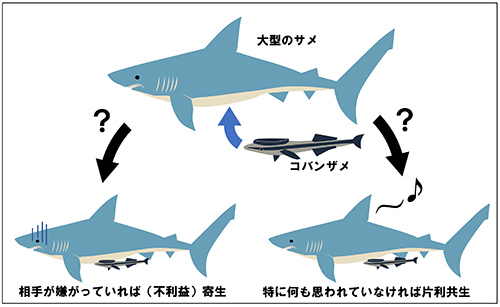

その中に、コバンザメという魚がいる(図4)。コバンザメは「サメ」の名を冠するが、一般的なサメ映画である「JAWS」や「シャークネード」に出てくるような“THE・サメ”の仲間ではなく、むしろマダイやヒラメと同じ硬骨魚類というグループに入る。

コバンザメは、名前の通り頭に小判のような吸盤を持つ。この小判で、他の大型魚にくっついたり、寄り添ったりして生きている(水族館では、たまに間違ったのか水槽の壁やガラス面にくっついてしまうことがある。なんともほほえましいではないか)。

吸盤は背びれが変化したもので、吸盤の中には魚の縁側の骨のような小骨が沢山並んでいる。頭に小判のある「一風変わった形の魚」として、形態的にも、僕の中の中二心をくすぐってやまない魚だ。

さて、このコバンザメは、高校生物で「片利共生」という関係の事例として、しばしば引き合いに出される。「片利共生」とは、2つの生物がいる中で、片方にだけ利益があり、もう一方には特に何もないときの関係だ。コバンザメは、その吸盤で大型のサメなどの魚につくのだが、それにより外敵に襲われにくくなったり、くっついた大きな魚の食べた餌のおこぼれを貰ったりといった「利益」を得ている。

その一方で、相手側の大きな魚はちょっとくっつかれているだけで毒にも薬にもならない・・・というわけだ。しかし、果たして本当にそうだろうか? コバンザメのような大きな物が体に付いていたら、どんな大きな魚でも邪魔ではないだろうか(少なくとも、僕はいやである)。

さて、教科書的には片利共生であるコバンザメの付着だが、もしもその大きな魚が「コバンザメ、邪魔だなあ・・・」と感じたその瞬間、大きな魚に不利益があることになる(図5)。そうであるならば、「片利共生」の関係ではなく「寄生」という関係になる。ちなみに、コバンザメは稚魚の時に別の魚の体表についている寄生虫を食べて掃除することが記録されているので [1]、その点では関係は「相利共生」という「相互」に利益のある関係が成り立ってしまう。

世の中では「コバンザメのようなやつ」「コバンザメ戦略」という言葉を、ずる賢くて要領の良いやつなどという悪いニュアンスで使うが、実はコバンザメは相手のことを思いやって実際に利益を与えている可能性もゼロではない。そうなれば、コバンザメのような人という表現も、立ち回りの効く細やかな気配りができる人ということになるのだろう。

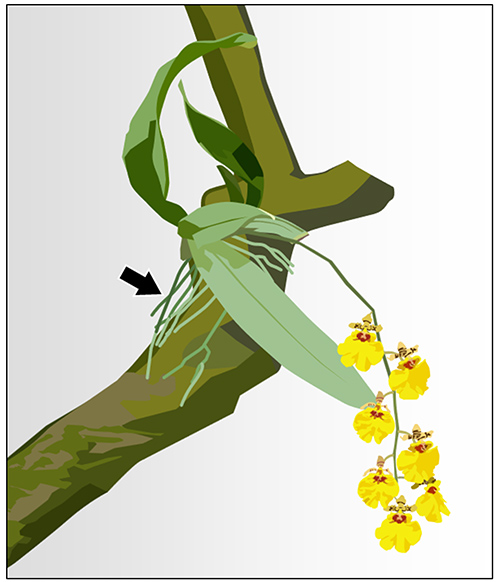

また、樹木に着いて成長する着生ランも、寄生か片利共生か判断を迷わせる(図6)。このランの根っこは樹木の表面を這うだけで、根っこを幹に突き刺したりすることはない。

しかし着生ランは、競争相手になる他の植物の多い地上を逃れ、競争相手の少ない木の上の高いところに陣取ることができる。このため、ランは樹木から育つ場所を提供されており「利益」がある。樹木には一見影響ないように見えるランの付着は、ラン側に利益の有る「片利共生」となる。しかし、本当に樹木には影響はないのだろうか。

このランの付着箇所からは、樹木は新しい枝葉を伸ばすことはできない。さらに、このランの真下は必ず日陰になるので、新芽を出しても光合成がほとんどできないはずだ。もしそうであれば、ランと樹木の関係は「寄生」となる。

ところで、万一、もしこの樹木が昆虫によって受粉する植物であったらどうだろう。この場合、着生ランの花が強い匂いを発してチョウやハチなどの昆虫を集めることができれば、樹木的にはランがつくことはうれしいことになる。こうなると、今度は互いに利益のある「相利共生」になる。

世の中にはさまざまな人間関係があり、はたから見ると仲がよさそうに見えても実はそうではないことがある。生物同士も一見「片利共生」に見えても、蓋を開けてみれば「寄生」や「相利共生」だった・・・ということがあり得るわけだ。

冒頭のホソウミニナの寄生虫だって、今後研究が進んで、宿主に何かしら「よいこと」をしていることが分かったら、その関係の名前を「寄生」から別のものに見直さざるを得なくなるかもしれない。でも、そうなると、その虫はそもそも寄生虫とは呼べなくなるのではあるまいか?(あんなにどっさり体内についている虫は、流石に「寄生」だと思いたいけれども)。

いずれにせよ、複雑怪奇で多種多様な生物同士の関係を、人間の言葉で定義してしまうということは、ちょっと無理があるのかなあと思う今日この頃だった。

【引用文献】

1.Sazima, I., Moura, R. L., & Rodrigues, M. C. M. (1999). A juvenile sharksucker, Echeneis naucrates (Echeneidae), acting as a station-based cleaner fish. Cybium, 23(4), 377-380.