寄生虫は気持ち悪いと思われることがほとんどだ。

しかも「あいつは寄生虫みたいだ」という言葉に尊敬の気持ちは微塵もない。

そう、寄生虫は存在としてかなり厳しいポジションにいるわけなのだが、

あまりにも多くの寄生虫が私たちのそばにいるので無視をするわけにもいかない。

というか、自然の中に出かけて行き、よく見てみるとこれが実に面白いのだ。

著者プロフィール

脇 司(わき・つかさ)

1983年生まれ。2014年東京大学農学生命研究科修了。博士(農学)。日本学術振興会特別研究員、済州大学校博士研究員、2015年公益財団法人目黒寄生虫館研究員を経て、2019年から東邦大学理学部生命圏環境科学科講師、2022年4月から同大准教授。貝類の寄生生物をはじめ広く寄生虫を研究中。単著に『カタツムリ・ナメクジの愛し方:日本の陸貝図鑑』(ベレ出版)がある。

あなたのそばに寄生虫

第1話

この世の半分は寄生虫でできている

文と写真 脇 司

魚を釣ることが目的ではない釣りへ

2022年6月後半は記録的な猛暑となった。じりじりと照り付ける太陽の下、今日は東京湾の検見川浜海岸で釣りをする。海岸なので日光を遮る屋根はなく、空は快晴。釣りをはじめてしまうと、ひと時も太陽から逃れることはできない。

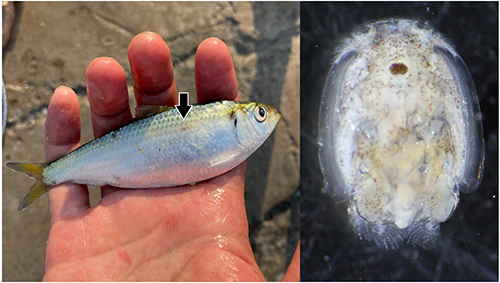

最終的に、この日はサッパ、ボラ、フグ類の一種が採れた。釣りが終わるころには、僕の両手と顔のマスクの被るところ以外は、真っ赤に日焼けしていた。

僕は釣りが目的で釣りをしているわけではない。むしろ今日みたいな炎天下の日には、クーラーの効いた涼しい部屋でアイスを食べていたい。では、なぜ釣りに来ているのかというと、野外の(ヒトには寄生しない)寄生虫集めのためだ。寄生虫調査のための釣りでは、釣った魚の数が勝負である。

というのも、すべてのサッパにこの寄生虫が付いているわけではない。釣り上げた魚に寄生虫が付いている確率は、体感50%くらいになるだろうか(時期と場所によるが)。確率の問題なので、今回の場合は、釣り上げたサッパの数が多ければ、寄生虫を見つける確率を高めることになる。裏を返せば、魚が釣れても、寄生虫が必ずとれるわけではない。

野外の寄生虫探しをする研究者は、宿主をとらえる「実力」と、その宿主に寄生虫が付いているかどうかの”引き”が試される「運」を兼ね備えていることが重要だ。寄生虫研究では「運も実力のうち」ではなくて、「運がないと実力があってもダメ」なのだ。ラッキーなことに、今日釣り上げたサッパには、無事、寄生虫がついていた。運はあった。

このようにして、魚、鳥、貝、ダンゴムシ、ヤスデなどのいろいろな生き物を野外で取っては研究室に持ち帰り、そこから寄生虫を取り出すのが僕のライフワークのひとつになっている。研究でもプライベートでも、面白そうな生き物を見つけたらとりあえず死体でもよいので集めておき、寄生虫を集める日々が続いている。

妻と新橋に出かけている時に鳥の死体を見つけたときは、僕がカバンや袋を持ちあわせていなかったので、妻のカバンに死体を入れさせてもらえないかと懇願したこともあった(結局、入れさせてもらえなかった)。この習慣が数年続いた結果として、動物園や水族館、映画やテレビで生き物を見るたびに「この動物、中に寄生虫入っているかな・・・」と考える習慣がついた。

人と関係ないものがほとんど

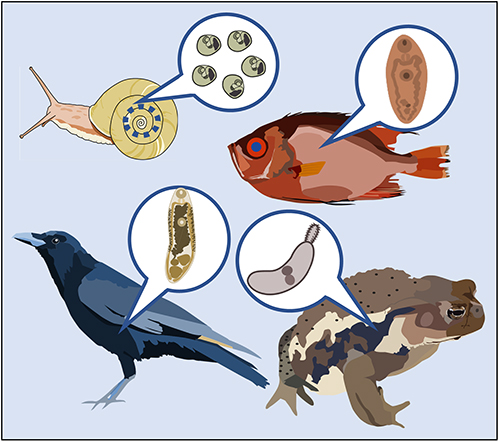

寄生虫が付く相手は、サッパだけではない。実にさまざまな生き物に、いろいろな種類の寄生虫がつく。スケトウダラにつくアニサキス然り、ニホンジカにつく槍形吸虫然り、オカモノアラガイというカタツムリにつくロイコクロリディウム然り。

宿主となる生き物が変われば、その寄生虫の種類も変わっていく。こんな感じにいろいろな生き物に、それ独自の寄生虫が1種はつくとすると、寄生虫は、寄生される側の生き物(自由生活性の生き物、という)と同じ数だけ種類がいる、という計算が成り立ってしまう [1]。

実際に、特定の宿主にしか付くことのできない寄生虫というものは多く、1種類の宿主に対して数種類の特別な寄生虫がつくこともあるため、実際にはもっと種数がいるということになる。

別の学者は、地球上では、バクテリアやウィルスも含めると、寄生生物の種数は自由生活性の生き物の4倍と考えた [2]。他にもいろいろな試算があるけれど、いずれも寄生虫の多様性を否定するものはなく、寄生虫の数や種類はやっぱり膨大なのだ。そしてわたしたち人類は、実際にどれだけの寄生虫がこの地球にいるのか、知らずにいる。

この世の中は寄生虫がひしめいている。そして、人とは関係なく自由に生きている。けれど、ふつうに生きてるだけではそれは分からない。すごく身近にたくさんの寄生虫がいるのに、誰も気が付かない。これは、寄生虫の多くがすごく小さかったり、あるいは他の動物の体の中にいたりして、簡単にみることができないためと僕は考えている。

また今日の日本では、野外にいる寄生虫の多くはヒトに寄生することはなく、それぞれに適した動物にとりついている。この「人との無関係さ」も、野生の寄生虫が注目されにくいことと繋がっている。

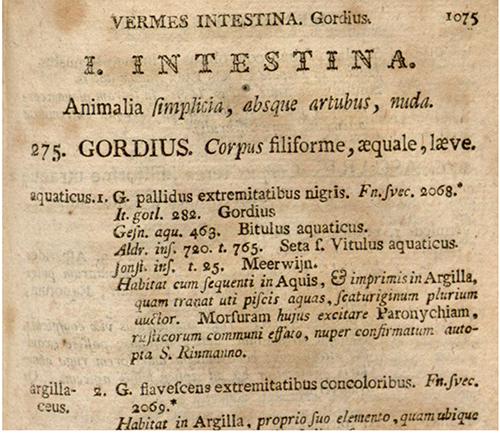

1758年に分類学の父、カール・フォン・リンネがハリガネムシをはじめとした寄生虫に初めて学名を与えてから早、2世紀半が経過する。しかし、これまで発見されてきた寄生虫の種数は、地球上にいるであろう寄生虫の全体の種数からすると極わずかとなる。野生の寄生虫学者である僕は、未知の寄生虫を人類の前に引っ張り出して紹介することが使命であると思っている。

寄生虫、あるいは寄生する生物というと、怖い、気持ち悪いというイメージが先行する。リドリー・スコット監督の「エイリアン」然り、円谷英二特技監督の「マタンゴ」然り、ウルトラセブンの「ダリ―」然り、ゴジラ(1984)の「ショッキラス」然り、恐怖・嫌悪感・病気といったネガティブイメージと寄生虫は常にリンクしていると言ってよい(マタンゴは寄生虫ではないかもしれないが)。

この寄生虫に対する感覚は、人類全体の寄生虫に対する共通認識なのだろう。映画やテレビの中では、寄生虫たるモンスターは駆除されてしまうが(マタンゴは駆除されなかったが)、はたして現実世界ではどうだろう。

人に健康被害があるものは防除するとしても、この世に存在するあらゆる寄生虫を駆除してしまってよいものだろうか。駆除しないまでも、野外にたくさんいる寄生虫に、無関心なままでいても良いのだろうか。

これまでの日本のこの分野全体の研究者の結果として、野外の既知の寄生虫の多くは、うまく感染するために宿主の餌にまぎれたり、宿主の行動を変化させたりする実にドラマティックな戦略をとることが分かってきた。

また、僕自身も寄生虫のことを知るにつれ、この虫たちがいかに地球の生態系に順応してきたかに感服している。ロイコクロリディウムは、最近になってぬいぐるみや靴下になってグッズ展開されたり、テレビドラマや科学系読み物によく登場したりするようになった(例えば「科捜研の女17」第5話)。

しかし残念なことに、僕も含めて人類は寄生虫の魅力の全貌をまだまだ知らない。これは、とてももったいないことに違いない。 カタツムリの目に入るロイコクロリディウムが芋虫そっくりになって鳥を誘うように、少なくとも今の僕は寄生虫の魅力に見事に釣られてしまった。寄生虫のおもしろさを知ってしまえば、あなたもきっと、そのとりこになるだろう。

【引用文献】

1. Windsor, D. A. (1998). Controversies in parasitology, Most of the species on Earth are parasites. International journal for parasitology, 12(28), 1939-1941.

2. May, R. M. (1992). How many species inhabit the earth? Scientific American, 267(4), 42-49.

3. Linnaeus, C. (1758). Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis (10th edition). Stockholm: Laurentius Salvius.