いま世界に拡がるウイルスは、

リアルタイムで追跡できるほど進化が速い。ウイルスはいわゆる生物ではないが、

私たちヒトを含む生物と共進化する存在だ。

世界的な分子系統学者である著者が、

躍動感みなぎる“進化の舞台”へ読者を誘う。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、『世界でいちばん美しい進化の教室』(監修、三才ブックス)、『共生微生物からみた新しい進化学』(海鳴社)、『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)など多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。全編監修を務める「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターの制作チームが2020年度日本進化学会・教育啓発賞を受賞。

ウイルスという存在

ーヒトの進化にどうかかわってきたのかー

第1話

微生物で満ちあふれているヒト

文と写真 長谷川政美

◎はじめに

先に拙著『共生微生物からみた新しい進化学』(1)を上梓し、そこで共生微生物がわれわれ動物の進化にとって欠かせない役割を果たしてきたことを紹介した。その中では共生微生物としてウイルスも取り上げたが、テーマの多くは細菌に関するものであった。

ヒトのゲノムにコードされている遺伝子は2万個余りだが、ヒトの体内や体表にはたくさんの細菌が共生していて、それらの細菌の遺伝子数は合わせるとヒトゲノムの数百倍にもなる。これらの細菌の遺伝子は、ヒト自身のゲノムの遺伝子だけでは実現できないさまざまな代謝を助けている。

ヒトは社会的動物なので、他人の助けを借りずに自分の力だけでは生きられないが、生物としてのヒトもまた細菌など微生物の力を借りなければ生きていけないのである。われわれは自分のことを自立した生物と考えがちであるが、ヒトは微生物によって生かされている、と捉えることもできる。このようなことがテーマであった。

一方、ウイルスは、生物の細胞内でしか増殖できないので、普通は生物とは見なされない。しかし、どんな生物もほかの生物の助けを借りないと生きられないということであり、生物と無生物の境界は曖昧である。生物の特徴として、ゲノムを複製し、その際に生じる突然変異に対して自然選択が働くことによって子孫を増やすような形質が進化するということが挙げられる。そのように複製しながら進化するものを複製子(replicon)というが、ウイルスもまさに自分の子孫を増やすように進化する複製子である。

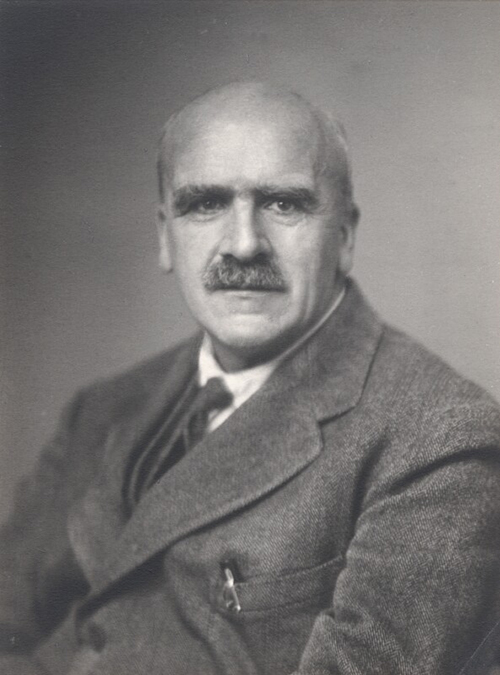

「ウイルス」という名前はオランダの微生物学者マルティヌス・ベイエリンクによって作られた(図1-1)。ベイエリンクは窒素固定を行う根粒菌という細菌の発見者であるとともに、ウイルスの発見者でもあった。彼は植物のタバコモザイク病の病原体としてウイルスというものを想定したのである。ベイエリンクはこの病原体が、活発に細胞分裂する組織でしか増えないことを見出していた。

◎ウイルスを知らなかったダーウィン

ラテン語のvirusは、「毒」という意味である。ヘビ毒などもvirusだったのである。ウイルスは中国語でも「病毒」というが、このようにウイルスは最初病原体としてとらえられていた。しかし、病原体としての関わり以外にも、さまざまな面でわれわれ動物の進化とも深く関わってきたことが近年になって明らかになってきた。このことは、19世紀から20世紀を通じてもっぱら病原体と見なされてきた細菌について、21世紀に入ってから腸内細菌をはじめとした細菌叢に宿主が生きていく上での重要な役割が認められてきたということと似ている。

19世紀のチャールズ・ダーウィン(1809〜1882年)の進化論が当初なかなか認められなかった理由の一つが、進化がひとの一生の間では確認できないほどゆっくりとしか進まないということであった。彼にとっての進化は、地質学的な年代をかけて進行するものだった。ダーウィンの時代にはウイルスの存在は知られていなかったが、これから見ていくように、ウイルスの中には1年のうちに大きく変化(進化)していくものもある。現在世界で感染が拡がっているCOVID-19のウイルスは、ゲノムの解析によりリアルタイムでウイルスの進化を追跡することさえもできるのである。

ダーウィンは種内の変異が進化を生み出す源と考えた。種内変異の中で子孫を残す上で有利なもの(これを適応的という)が選ばれることによって、種が変わっていくという「自然選択説」である。生物の進化は、種内変異の中で一番適応的なものが選択されるというかたちで進行するが、適応の基準は環境やほかの生物との関係で決まる。

種間関係の中で重要なものの一つが捕食者・被捕食者の関係である。捕食者から逃れるために被捕食者は速く走れるようになり、そのような被捕食者の進化が捕食者の走る能力をさらに高めた。このような両者の進化は軍拡競争にたとえられる。

◎生物は感染症で進化した

もう一つ生物の進化を形づくる重要な要因が、感染症をはじめとした病気である。生物は感染症に対抗するための免疫の仕組みを進化させてきた。しかしウイルス、細菌、菌類、原生生物などの感染する微生物(ウイルスは文字通りの生物ではないが)は、たいてい宿主よりも速く進化するため、宿主にとっては軍拡競争において手強い相手である。その中でもウイルスの中には特に速く進化するものが多い。

20世紀の初期にR.A. フィッシャー、S. ライトらとともに集団遺伝学を確立し、進化の総合学説の建設に貢献したJ.B.S. ホールデン(図1-2)は、1949年に「病気と進化」と題した論文を書いている(2)。

16世紀のはじめに、スペイン人がメキシコのアステカ帝国やペルーのインカ帝国をわずかな兵力で簡単に征服できたのは、彼らが持ち込んだ天然痘ウイルスや麻疹(はしか)ウイルスなどがアステカやインカの人々に戦争で戦う前から大打撃を与えたためだったと言われている。スペイン人にはこれらのウイルスに対するある程度の免疫があったが、新世界の人々にとってはまったく新しい感染症だったために彼らの社会全体が深刻な打撃を受けたのである。征服者が意図したわけではなかったが、ウイルスが強力な武器になったのだ。

およそ300万年前にそれまでパナマ海峡で隔てられていた北アメリカ大陸と南アメリカ大陸が陸続きになった。これにより、それぞれの大陸で独自の進化を遂げてきた動物相が自由に交流するようになった。これを「アメリカ大陸間大交差(Great American Interchange)」という。

その後、南アメリカでは南蹄目や滑距目(マクラウケニア)などの植物食動物の多くが絶滅した。一般にはこの絶滅は北からやってきたラクダ科など植物食動物との競争に敗れたためと考えられているが、ホールデンによると、外来動物が持ち込んだ感染症のせいだった可能性もあるという。これが本当だとすると、北から来たラクダ科の動物がその後南アメリカの新天地で繁栄できたのは(図1-3)、南蹄類や滑距類よりも優れていたからというよりも、彼らが持ち込んだ感染症のおかげだったことになる。

これらラクダ科の動物にとっても感染症は歓迎すべきものではなかったが、結果的には競争相手と闘う上で強力な武器になったのだ。このようなことが実際にあったという証拠はないが、感染症にはこのような側面があるということを認識しておくことは重要であろう。

この論文の中でホールデンは、当時問題になっていたバナナのパナマ病にも触れている。その頃栽培されていたバナナは株分けで増やされたグロス・ミシェルという品種であった。遺伝的に均質だったために、カビの一種であるフザリウムによるパナマ病で壊滅的な打撃を受けたのであった。

遺伝的に多様であることは、感染症との闘いにおいて重要であるが、栽培種には均質なものが多い。近年ではパナマ病に強いキャベンディッシュという品種のバナナが主流だが、再びパナマ病に似たカビの変異体による新パナマ病が問題になっている。

いずれにしても、生物進化の様相を形づくる上で、ウイルスや微生物による感染症が大きな役割を果たしてきたことは確かである。しかし、ウイルスは感染症のように動物や植物に対してネガティブな役割を果たしてきただけではない。

◎ヒトはウイルスと共進化した

この連載の中で紹介するが、哺乳動物の胎盤が進化するにあたって重要な遺伝子の中に、レトロウイルスの遺伝子に由来しているものがあるということが、最近の研究で分かってきた。ウイルスという存在がなかったら、現在のヒトは存在しないのである。

ウイルスには生物と同じようにゲノムがDNAでできているものから、RNAのものまでさまざまである。同じRNAゲノムでも、二本鎖RNAのものから一本鎖RNAのもの、その中でもゲノムがそのまま伝令RNAとして働くプラス鎖一本鎖RNAウイルスや、それとは逆のマイナス鎖一本鎖RNAウイルスなどさまざまである。これらがはたして共通の祖先から進化したものかどうかについては論争があるが、多様なウイルスが進化の結果として生まれたことは確かである。

進化の視点は、病原体としてのウイルスを理解し、それに対応するためにも必須である。COVID-19はもともとコウモリと共生していたコロナウイルスが、種の壁を超えてヒトに感染するようになり、重篤な病気を引き起こすようになったものである。同じようにコウモリを自然宿主とするウイルスがヒトに感染するようになった例には、エボラ出血熱、SARS、MERSなどがあり、このような新興感染症の出現が近年相次いでいる(図1-4)。これらのウイルスがどのように進化してヒトに感染するようになったかを明らかにすることは、今後も新たに出現することが予想される野生動物由来のウイルス感染症に備える上で重要である。

◎ウイルスの立場で見ると・・・

野生動物のウイルスがヒトに感染するようになるだけであれば、それほど大きな問題にはならない。野生動物と直接接触する機会のあるヒトはそれほど多くないので、限られた地域における風土病にとどまる。ウイルスがヒトからヒトへの感染能力を獲得した場合に深刻な問題が発生するのだ。現代のグローバル化した社会では、このような感染症は一気に世界中に広まることになる。

野生動物には様々なウイルスが共生しているが、それらはたいていの場合、そのままではヒトには感染できないし、さらにヒト・ヒト感染を起こして人間社会で拡がることはできない。そのような能力をもった変異体が生まれることが必要なのである。

ウイルスの立場に立てば、新たな宿主に感染する能力を進化させれば、自分の子孫を増やすことになる。近年の人口爆発の結果、ヒトは巨大な都市をつくって生活するようになった。また野生動物の生活圏で多くのヒトと家畜が密集して生活するようになった。ウイルスにとっては、このようなヒトや家畜への感染力を進化させれば将来の繁栄につながることになる。

従ってCOVID-19が終息したり、弱毒化したりしてヒトと平和的に共存するようになったとしても、その後も別の新たな動物由来ウイルス感染症の出現が繰り返されていくことであろう。

◎微小な生命体に満ちあふれているヒト

「共生」とは複数の種が「共に生きる」ことであるが、この言葉から平和的な協力関係を思い浮かべるひとが多いかもしれない。しかし共生関係はいつも平和的に進むわけではなく、宿主と共生体の間には厳しいせめぎ合いがあり、常に緊張関係がある。宿主と共生体のそれぞれが自身の子孫をなるべく多く残すように振る舞うが、双方の利害が一致する場合もあれば、対立することもある。

その結果として、多様な関係が進化する。宿主と共生体の双方が利益を得るような相利共生がある一方で、共生体が宿主に対して害を与える寄生や病原体になるなどの関係も生じる。どんな関係であっても、双方にとって全ての面でよいことだけということはないので、宿主と共生体の間の関係は流動的であり、絶えず変化する。これには国際政治の世界と似たところがある。

われわれのからだの内側やまわりは多種多様な細菌で満ちあふれている。中には病気を引き起こすものもいるが、その多くはわれわれが生きていく上で重要な役割を果たしている(1)。

地球上に棲息する細菌の総数は、真核生物の細胞の総数を超えると推定されている。これらの細菌や真核生物すべてにさまざまなウイルスが共生していると考えられるので、ウイルスこそ地球上で圧倒的多数を誇る進化する複製子なのだ。しかも宿主にくらべてウイルスゲノムの進化速度は高いので、短期間でさまざまな進化の可能性を試すことができる。

ウイルスが宿主の生きる上で果たしている役割については、研究が始まったばかりでまだあまり分かっていないことが多いが、ウイルスの中で病気を引き起こすようなものはわずかに過ぎないのだ。

本連載では、多様なウイルスがどのように進化したのかという問題とともに、病原体としてだけでなく、ウイルスがわれわれヒトを含む生物の進化に果たしてきた役割をさまざまな側面から見ていくことにしよう。

1.長谷川政美(2020)『共生微生物からみた新しい進化学』海鳴社.

2.Haldane, J.B.S. (1949) Disease and evolution. Supplement to La Ricerca Scientifica 19, 68-76.

*もっと「進化」について知りたい人の入門書:

☆本連載が本になりました!

長谷川政美著『ウイルスとは何か:生物か無生物か、進化から捉える本当の姿』 (中公新書)。ウイルスは恐ろしい病原体か、あらゆる生命の源か――。進化生物学の最前線から、その正体に迫る。

☆いちばん新しい本!

長谷川政美著『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

』 (ベレ出版)。 イヌやネコやクマなど身近な生き物はすべて進化していまここにいる。もちろんヒトも。生き物の進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」を多数掲載(系統樹の「見方」付き)。ささやかな「現代版 種の起原」ができました。

☆はじめの一冊にオススメ!

長谷川政美監修・畠山泰英構成『世界でいちばん素敵な進化の教室

』 (三才ブックス)。 本書は美しい写真とQ&A形式の簡潔な文章で、38億年におよぶヒトを含む生き物の進化を解説した超入門ビュアルブックです。子供から大人まで気軽に楽しんでいただけます。

4刷(2022年10月)。