のんびり森の落ち葉の下で暮らす、小さなダニ。

ドイツやフランスではチーズ作りにいそしみ、

アメリカではかつて子供たちのおもちゃだった、健気なダニ。

人にワルさをするダニも少しはいるけれど、

ほとんどのダニは、自由きままに生きる平和主義者なのです。

著者プロフィール

島野智之(しまの さとし)

1968年生まれ。横浜国立大学大学院工学研究科修了。博士(学術)。農林水産省東北農業研究所研究員、OECDリサーチフェロー(ニューヨーク州立大学)、2005年宮城教育大学准教授、フランス国立科学研究所フェロー(招聘、2009年)を経て、2014年4月法政大学教授に着任。2017年日本土壌動物学会賞受賞。

著書に『ダニのはなしー人間との関わりー』(島野智之・高久元編、朝倉書店)、『ダニ・マニア《増補改訂版》』(島野智之著、八坂書房、2015年)、『日本産土壌動物―分類のための図解検索―第2版』(分担執筆、東海大学出版部、2015年)、『生物学辞典』(編集協力者、分担執筆、東京化学同人)、『進化学事典』(分担執筆、共立出版)、『土壌動物学への招待』(分担執筆,東海大学出版会)、『ダニの生物学』(分担執筆,東京大学出版会)など

ダニマニア宣言

やっぱりダニが好き!

第8話

南海の孤島でダニと遊ぶ

文と写真 島野智之

赤道近くのインドネシアやマレーシアに行くと、文字通り毎晩が熱帯夜かと思いきや、熱帯気候地域の夜は意外に涼しい。日中は熱帯の名に偽りなく、とてつもなく暑くなるが、日中でも(午後が多いが)スコールがくるとぐっと気温が下がり、肌寒いくらいで過ごしやすい。スコールがこなくても、夜の8時か9時には気温が下がり、心地よい風が吹いてくると、さあ寝ようかという気持ちになる。窓を開けたまま寝ると、明け方には寒さで起きてしまうこともある。自然とはそういうものらしい。人間も自然の一部なのだと気づかされる。

熱帯地域の手つかずの森で暮らしていると、時間の経過とともに自分の身体が気候に慣れてくるのがわかる。森に抱かれる感じ。朝の8時から9時、気温が少しずつ上がるにつれて、花々にチョウが舞いだす。「美しいな」という感動は、眼や脳で感じるものではなく、森と一体になった自分の身体そのものから湧き出てくるようだ。

◎日本の亜熱帯のダニと会う

日本にもすばらしい森がある。鹿児島から続く屋久島などの大隅諸島、奄美諸島、沖縄諸島、最後に台湾につながる先島諸島は、全体が南西諸島とよばれ亜熱帯気候である。インドネシアなどの熱帯気候の地域では、とびきり大きく奇妙な形をした熱帯植物も、亜熱帯の地域ではそれほど大げさでははない。それでも、胸躍る自然が待っている。

南西諸島のとある島に飛行機が着陸した。ドアが開き、一歩踏み出すときに感じる、むうっとする空気。気分は一気に高まる。そっと「また会えるね」と、これから出会える亜熱帯のダニたちにつぶやいてみる。クスッと笑いが出る。

空港のブーゲンビリアを見ながら、もう、頭の中にはさまざまな奇妙な形をしたダニたちのことを考えている。

「さあ行こう、また、あの奇妙なダニたちに会いに」

島の空港でレンタカーを借り、目的地の森へ向けて走り出す。街中で渋滞につかまるのは避けたいから、すぐに高速にのろう。しばらく車を走らせていると、東京とは全く違う森が見えてくる。ブロッコリーのような常緑樹。その向こうに見えるのヘゴは木生シダの仲間だ。何度見ても恐竜時代に来たみたいだと思う。懐かしい故郷に帰ってきた気がする。あの胸がジンと熱くなる感じ。

高速道路を終点で降り、いつもの店で果物を買って少し食べて休憩する。亜熱帯の果物はおいしい。「やっぱり帰ってきた」と再確認。ここからもう一息走らないといけない。

白い砂浜の続く波打ち際を左に見ながら、海岸線沿いに車を走らせる。いつもの「魚のうまい食堂」や「大盛りのそば屋」を横目で確認しながら、車は目的地へ向かって走る。共同販売所がなくなってきたころ、ようやく今晩の宿にたどり着く。ある大学の研究施設が20年前からの僕の常宿だ。建物の脇に生えている、シークワーサーの木と、枝からぶら下がるカーテンのようなガジュマルの根が、いつものように出迎えてくれた。

◎森のなかに寝そべる

8月1日。虫たちにとって、もう夏は半ばまできている。僕はこの日、特別なことをすると心に決めた。まず、長袖、長ズボン、そして長靴。ここまでは普通。ダニ屋(=ダニ研究者)がダニにやられたら、はずかしい。マダニもツツガムシも用心する。森に入るのに、半袖、半ズボンは禁物。

暑い夏の日。長袖長ズボンだと少し動いただけで汗がしたたるが、身体を虫から守らなければならない。長靴はヘビよけ。ハブが恐い。「少し余裕のある長靴はヘビに噛まれても、危機一髪で牙がゴムと足の隙間で毒キバが……止まると良いね。」と、この業界に入るときに教えられた(ええっ、止まらないのか!? と思った)。

最後に、一般に売っている虫除けスプレーを入念につける。とくに、足、袖際、そして襟足。スプレーできない顔は、スプレーを手に取って顔を洗うようにしてつける。一般の方はそこまでしなくていいだろうが、知っておいてほしい。さあ、準備ができたので、亜熱帯の森へ入っていこう。

まず、幹が太い常緑樹林の森を探す。細い幹は森が伐採されてから間もないことを示すので、できるだけ太い木がたくさんある森がいい。ただし、暑い地域では木がすぐ育つので、単なる太い木に騙されてはいけない。そして、なるべく湿度が高い天然林をめざす。また、斜面だと土壌が雨と一緒に流れるので土壌も不安定なので、林床が平らなところがいい。

「ここにしよう」

僕は今日、特別なことをするための場所を選んだ。

いつもは採集地をもとめて急ぎ足で土壌を採集し、またそそくさと次の森に向かうのだが、「今日はじっくり、同じ場所で地面を眺めようじゃないか」と思ったのだ。亜熱帯で森の中に座り込むと、さまざまな虫がよってくるが、今日は、防虫スプレーをたっぷりかけてきたから大丈夫。

まず、林床に横たわる倒木をヨイショと持ち上げて転がすと、その下の土壌をじっくり観察することにした。「うーん!」。少し大げさに驚いてみた。いつものことだが、大きめに声を出してみると気分が出るというものだ。

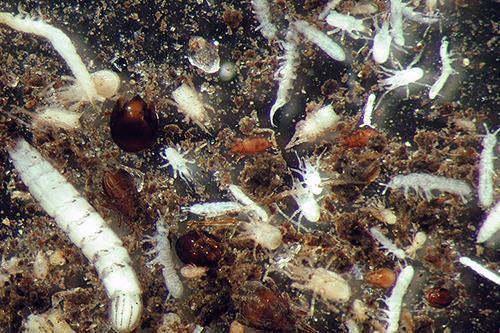

実にさまざまな土壌動物がうごめいているのである。眼が慣れてくると、ダニたちが目に入るようになった。彼らは朽ち木やその下の落ち葉を食べているのだ。また、小さな節足動物をたべる捕食者も現れる。ミミズも顔を出して引っ込める(ミミズの顔かお尻か、よくわからなかったりする)。

じっくり眺めていると、さっきまで顔を伝わって流れ落ちていた汗が次第に引いてきた。心地よい風が吹き抜けていく(暑いのは変わりないが)。至福の時間が訪れる。次々とかわいいダニが眼に入る。だんだんダニの細部の構造まで見えてくるようになる。

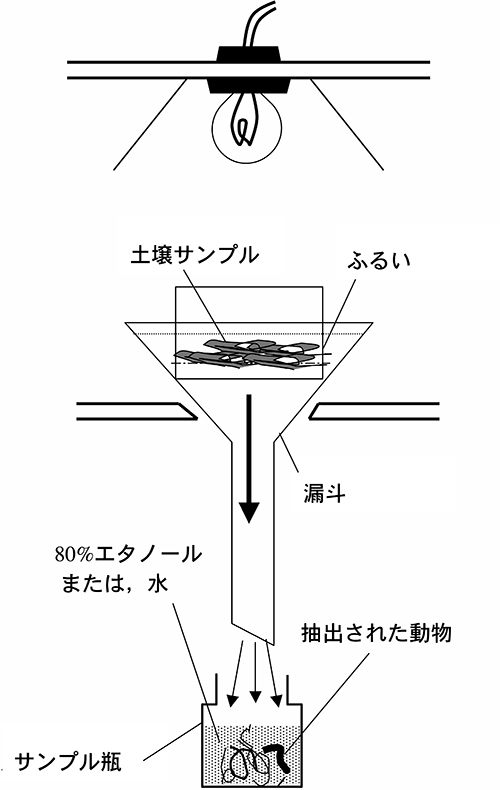

土壌ダニは、実は眼で追いかけて採集することはまれ。眼で見つかるけれども、ごくわずかしか見つからない。そこで、土壌ダニを研究しようとすると、ツルグレン装置というものが必要になる。別名、ベルレーゼ・ファネルともいう。

土をザルやふるいの上において。ロート(英語でファネルという)の上におく。上から白熱電球で照らすと土の中の動物が、乾燥をさけて土の中に潜ろうとするが、そのままザルの編み目を抜けて、ロートに落ち、下においてある容器のなかに入る仕組みだ。白熱灯の明かりではなくて、乾燥が土壌動物達を下に追いやるらしい。

森の中では、とっておきの時間は早く流れる。そろそろ。この森を離れる時間が来た。結局、目的のダニが採れたかどうかは、今のところはわからない。持ち帰ってツルグレン装置に投入して、土壌ダニたちが土から這い出して。ようやくそこに何がいたのかがわかるのだ。周囲の土壌を丁寧に集め、入念に梱包する。土壌ダニは生かしたまま持って帰らなければならない。死んでしまっては、ツルグレン装置の中を落ちてきてはくれないからだ。そのため、ナイロン袋ではなく。紙袋を使う。土壌微生物の呼吸量も多い。土壌動物達が窒息したりしないように、かなり気を使うのだ。

いま、僕は、その土壌をもったまま、帰りの飛行機の中でこの原稿を書いている。昆虫学者は、その場所で、目的のムシが採れたかどうかある程度、確認することができる。しかし、ダニ学者は採れたものを研究室に持ち帰り、ツルグレン装置から得られた標本を、顕微鏡で確認しないと目的のダニが採れたのかどうかはよくわからない。

採取した土壌はツルグレン装置に投入して、ダニが土壌から這い出し、3日後くらいにようやく顕微鏡の下で確認することができる。これが土壌ダニ学者の悩みでもある。情熱が冷めないように周囲の写真を撮影し、その写真を見ながら顕微鏡を覗くのである。今回の試料に目的のダニが含まれていることを、祈るばかりである。

【バックナンバー】

第1話 ダニはチーズをおいしくする

第2話 ダニとたわむれる夢をみた

第3話 世にダニの種は尽きまじ

第4話 ダニが翔んだ日

第5話 すごいダニ

特別編1 チーズダニを探す旅

第6話 酒と薔薇の日々

第7話 ダニアレルギーには熱烈キス?