ヒトとチンパンジーの共通祖先は600万年前に生きていた。

この地球上に、ヒトとゾウの共通祖先は9,000万年前、

ヒトとチョウの共通祖先は5億8,000万年前、

ヒトとキノコの共通祖先は12億年前に生きていた。

15億年前には、ヒトとシャクナゲの共通祖先が生きていたという…。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。復旦大学生命科学学院教授(中国上海)。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)『新図説 動物の起源と進化―書きかえられた系統樹』(八坂書房)『遺伝子が語る君たちの祖先―分子人類学の誕生』(あすなろ書房)など多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。

僕たちの祖先をめぐる15億年の旅

最終話

旅の終わり

文と写真 長谷川政美

すべての生きものがその生きものであることは、すばらしいことだ。

-まど・みちお

◎単細胞から多細胞へ

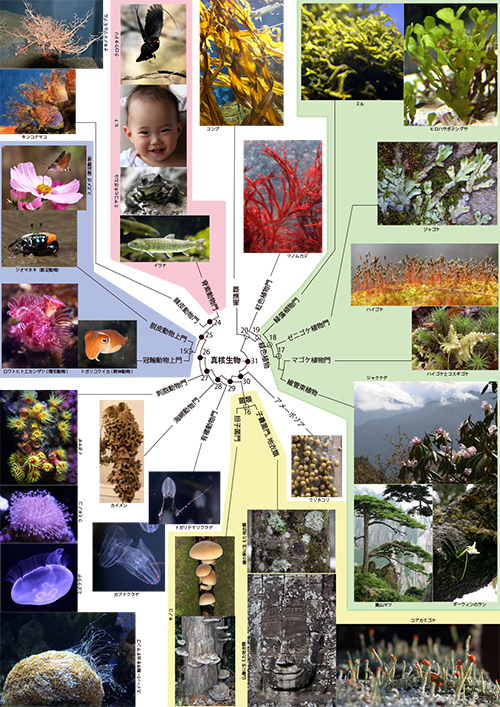

僕たちとシャクナゲの共通祖先●31(図18-1)、つまり動物、菌類、植物の共通祖先はどんな生き物だったのでしょうか? この図に出てくる緑色植物はすべて多細胞ですが、緑色植物系統樹の根元から出ている緑藻類のなかには単細胞のものもたくさんいますから、多細胞緑色植物は単細胞の緑藻類から進化したはずです。

菌類のなかでも、キノコやカビは多細胞の菌糸からできていますが、酵母のように単細胞のもいるので、多細胞のキノコも単細胞菌類から進化したのです。

動物の共通祖先●28も、立襟鞭毛虫(たてえりべんもうちゅう)のような単細胞の生き物から進化しました。ですから僕たちとシャクナゲの共通祖先●31もまた単細胞だったはずです。多細胞性は生物進化の過程で何回も生み出されてきたのです。

しかし、進化は単細胞から多細胞の方向に進むだけではありません。ミクソゾアという魚や環形動物に寄生する単細胞生物がいます。単細胞ということで原生生物とされていましたが、多細胞動物が寄生生活に適応して単細胞に退化したのかもしれないという報告があります。

従属栄養の動物が生きていくうえで重要な問題は、いかにして食べ物を確保するかです。食べ物を捜すために運動性を獲得し、口を前にして前後の区別ができ、左右相称の体制が進化しました。

一方、独立栄養の植物にとって重要な問題は、光合成を行うために必要な太陽光を浴びることです。陸上に進出した植物は、まわりの植物の陰にならないよう、太陽に向かって高く伸びることが必要でした(図20-1)。そのために維管束を発達させ、丈夫な幹が高い木を支えるようになったのです。

◎由来の異なる生き物の共生体

第18話で地衣類は菌類と藻類の共生体だという話をしました。由来の異なる生き物が一緒になって新たな生命体を作るということですから、系統樹という観点からは話が複雑になります。つまり1本の系統樹では、その生命体の由来を表現できないということです。

今回の旅ではそのような複雑な話は避けて、なるべく系統樹で表現できるようなものに話題を限定してきました。しかしこの先、僕たち真核生物と細菌の共通祖先にまでさかのぼる旅を続けようとすると、この問題を避けて通れなくなってきます。

葉緑体の起源については第19話の冒頭で触れましたが、ここではミトコンドリアの起源についても触れておきましょう。

たいていの真核生物の細胞内にはミトコンドリアがあって、酸素呼吸によるエネルギー代謝を行っています。ミトコンドリアは真核細胞内に共生したアルファ・プロテオバクテリアという酸素呼吸する細菌から進化しました。葉緑体やミトコンドリアが細胞内共生した細菌に由来するという細胞内共生説を唱えたのは、リン・マーグリス(図20-2)でした。この説は今では広く受け入れられていますが、彼女が1967年に発表した論文は主要な科学雑誌からはことごとく掲載を拒否された異端の説だったのです。

真核細胞にミトコンドリアの祖先となるアルファ・プロテオバクテリアが共生したのなら、ミトコンドリア共生以前の原始的な真核生物が存在していたのではないかと考えられます。確かに現在でもジアルジア症を引き起こすランブル鞭毛虫(図20-3)、アメーバ性赤痢の赤痢アメーバ、エンケファリトゾーン症の微胞子虫など真核生物なのにミトコンドリアをもたない原生生物がたくさん知られています。

これまで解析されたミトコンドリアをもたない真核生物はいずれも、ミトコンドリアをもっていた祖先から進化したものだったのです。彼らがミトコンドリアを失った理由は、多くの場合寄生生活に適応してミトコンドリアを必要としなくなったからです。

まずミトコンドリアをもたないが核をもつ真核生物が進化し、そのあとでミトコンドリアが共生し、これをもたない原始的な真核生物はその後絶滅してしまったという可能性はあります。

一方、ミトコンドリアをもたない真核生物などという中間的な段階はそもそも存在しなかったという考えもあります。ミトコンドリアの共生が真核生物の誕生にとって必須だったというものです。

いずれにしても、およそ15億年前に生きていた僕たちとシャクナゲの共通祖先●31(図18-1)はミトコンドリアをもち、酸素呼吸する生き物でした。シアノバクテリアが植物に共生して葉緑体ができる前ですから、バクテリアなどを食べる従属栄養の生き物だったと思われます。

◎運のよいのが生き残る

地球は46億年前に太陽系の一惑星として誕生しましたが、地球上で生命が生まれたのはおよそ38億年前でした。最初の生命が生まれるのに要した時間は意外と短かったのです。最初の生物は細菌で、細菌の時代は20億年ほど続きました。20億年~18億年前くらいになって、やっと真核生物が生まれました。

進化生物学者のスティーヴン・グールドは、真核生物の誕生にこんなにも長い時間がかかったこと自体、偶発的な出来事が進化の歴史をかたち作っている証拠だと考えました。

20億年もかかって偶然生まれたのが真核生物だとすると、これは非常に起りにくい現象がたまたま起ったことになります。サイコロの振り方が違えば40億年かかったかもしれませんし(そうだとすれば地球上にはまだ真核生物は生まれていない)、まったく違う方向に進化が進んだかもしれません。

最初の条件がちょっとでも違ったら、その後の歴史はまったく違ってしまうということであれば、現在の地球上で見られるような生命系が生まれたのは奇跡だということになります。

この問題を考えるうえで、進化において偶然が果たす役割は心にとめておかなければなりません。自然選択によって進化が起るという考えは、多様な生物が共通祖先から進化したという考えとならんで、ダーウィン進化論の重要な柱でした。

種内の個体間には変異があり、与えられた環境下で子孫をより多く残すような個体が自然選択の結果として残り、それによって進化が起るということです。より多くの子孫を残すということが「適応」です。

ダーウィンは同時に、適応とは関係のない中立的な進化もあるということも認めていました。機能を失った痕跡的な器官が、系統関係を知るためのよい手掛かりを与えることも理解していたのです。ところが20世紀に入ると自然選択万能の考えが支配的になってきました。

それに対して、1968年に国立遺伝学研究所の木村資生(もとお)先生(図20-4)は、分子レベルの進化では自然選択にとってよくも悪くもない中立的な変化が大部分を占めているという「分子進化の中立説」を提唱されました。

分子レベルの変異のなかには、適応という点では良くも悪くもない同等なものがあって、そのなかで偶然選ばれたものが残るという説です。自然選択説ではより適応したものが残りますが、中立説では運のよいものが残るのです。分子レベルでも自然選択による適応進化は起りますが、量的には多くの部分が中立進化であることが明らかになってきたのです。

中立説は分子進化だけでなく、表現型の進化においても重要な意味をもちます。6,600万年前のK-Pg境界における大量絶滅に際して、恐竜が滅びたのに、なぜ哺乳類は生き残ったのかはよく分かっていません。

グールドは、その頃の哺乳類は小型だったからではないかといいます。もちろん当時の環境では小型のほうが生き残りやすかった理由を説明しなければなりませんが、彼が強調したいのは、通常の競争では大型の恐竜が小型の哺乳類よりも有利だとしても、大量絶滅の時代にはたまたま小さかったほうが有利だったということもあったのではないか、ということです。何が幸いするかはその状況になってみないと分からないのです。

「遺伝的に優れたヒトが子孫を増やすべきだ」という優生学が20世紀のヨーロッパで盛んになり、ナチスドイツが大虐殺を正当化するのに使ったことがあります。しかし進化の歴史を調べていくと、何が遺伝的に優れているのかを決めることはできないことが分かります。決まった環境下ではどちらが優れていると言えることがあっても、環境は常に変化します。それも予測できないかたちで。ですから、現在劣っていると考えられる形質が、環境が変わると優れた形質だと見なされる時代が来るかもしれないのです。従ってそもそも優生学が成り立つ基盤は存在しません。

第6話であったように、マダガスカルのテンレックはおよそ4,000万年前にたまたまアフリカから海を越えて移住した祖先から進化したものです。このように幸運に恵まれた祖先がいなかったら、多様なマダガスカル・テンレック(図20-5a、b)はどれ1つとしてこの世に生まれることはなかったのです。

第19話で紹介したダーウィンのランとスズメガの関係は極端な例かもしれませんが、すべての生き物は多かれ少なかれこのようにほかの生き物との微妙なバランスの上で生きています。

なんらかの原因でこのバランスが崩れると両方とも絶滅するでしょう。この場合の絶滅は遺伝的に劣っていたからではないのです。島で進化した生物が、大陸から進出してきた百戦錬磨の生物との競争に敗れて絶滅するということもありますが、大量絶滅を含めて多くの場合、むしろ運が悪くて絶滅するということが一般的なのです。

◎エピローグ

これまでの生物進化の歴史は、生き物の大半が死に、生き残ったものが新たに進化する機会を得るということの繰り返しでした。いつかまた恐竜絶滅に匹敵するような大量絶滅は起るはずですが、それがいかに大規模なものであっても、なんとか生き延びるものがいて、そこから次の進化劇の舞台の幕が開くことでしょう。

僕たちヒトが環境破壊を続け、多くの種を絶滅に追いやっても、数百万年というスケールで見れば、絶滅した種を埋め合わせるような進化は必然的に起ります。

ヒトが愚かな核戦争で大量絶滅を引き起こして自らも滅びても、絶滅は新たな進化の幕開けとなり、数千万年後には安定した地球生態系が形成されるはずです。ヒトには地球を徹底的に破壊し尽くすだけの力はないのです。

ですから、地球生態系という観点から見ると、なにも心配したり悲観したりすることはありません。問題は僕たちヒトの子孫がどうなるかという点だけなのです。

「利己的遺伝子」という言葉がありますが、遺伝子が利己的だということではありません。自分の子孫をなるべくたくさん増やすような遺伝子をもった個体が、進化の過程で生き残るという当然のことを言っているのです。

僕たちヒトは、自分の子孫のことが気掛かりです。「地球を守ろう」というキャッチフレーズは、僕たちの子孫が生き残れるような環境を残してあげようということなのです。

僕たちが生きとし生けるものを愛おしく思う気持ちは、彼らのそれぞれが現在の生態系を構成するメンバーとしてかけがえがない存在だからであり、同じ運命共同体の一員であるからでしょう。

進化とは、それぞれの生き物にとっては明日をも知れないとても頼りない歩みです。僕たちの子孫がずっと生き残るということは、途切れることなく系統が続くということです。

数百万年たてば、絶滅した種の埋め合わせが起こるといっても、一時的にでも生態系が壊れれば、僕たちの子孫の存続は危うくなります。収斂によって似たような生物が生まれて、地球生態系内での埋め合わせが起っても、細部は大きく違いますから、似て非なるものです。ですから進化の歴史をやり直すことができても、同じ生物が生まれることはありません。

恐竜絶滅で象徴される6,600万年前の大絶滅は有名ですが、約2億5,100万年前のペルム紀末大絶滅はさらに規模が大きなものでしたし、これ以外にも大絶滅は生物の歴史上何回も繰り返し起りました。

大量絶滅のたびに僕たちの祖先は、危機を乗り越えて生き延びてくれたのです。ですから、僕たちがこうして現在生きているのは、奇跡に近い幸運に恵まれた結果なのです(図20-6)。

いよいよ僕たちの祖先をたどる旅は終着駅に到着しました。旅の終着駅と言いましたが、あらゆる生き物の祖先をたどるというのであれば、旅はもっと続き、細菌と真核生物の共通祖先が終着駅になります。しかし、細菌までいくと難しい問題が出てくるので、今回は動物、植物、菌類などの共通祖先と出会ったところで、ひとまずこの旅の終わりにします。

完

*もっと詳しく知りたい人に最適の本:

長谷川政美著『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』 (ベレ出版)。 本連載に大幅な加筆をして、新たな図版を掲載したものです。

扉絵:小田 隆

ブックデザイン:坂野 徹