はるかむかし地球上のあらゆる生物の共通の祖先がいた。

まだ見ぬその姿は細菌のようだったのだろうか?

ダーウィンが夢見た、共通祖先から連なる全生物の進化の系統樹が、

生物のもつDNA情報にもとづいて、いまその姿を現しつつある。

進化生物学者である著者が撮影した貴重な写真コレクションを用いて、

動物界、なかでも昆虫綱、哺乳綱、鳥綱の驚きの進化を100点超の系統樹で表現する。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)、『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)、『世界でいちばん美しい進化の教室』(監修、三才ブックス)、『共生微生物からみた新しい進化学』(海鳴社)、『進化38億年の偶然と必然』(国書刊行会)など多数。最新刊は『ウイルスとは何か』(仮題、中公新書、2023年1月刊行予定)。進化に関する論文多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。全編監修を務める「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターの制作チームが2020年度日本進化学会・教育啓発賞、2021年度日本動物学会・動物学教育賞を受賞。

すべての生き物をめぐる

100の系統樹

第17話

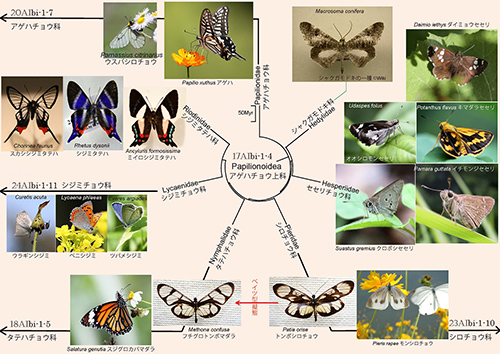

アゲハチョウ上科の系統樹マンダラ

文と写真 長谷川政美

今回からしばらくは、昆虫のなかでも甲虫(鞘翅目〔しょうしもく〕)と並んで愛好者の多いチョウが話題である。私自身も、子供の頃に育った新潟県のいなかで、ようやく雪が融けた春先に優雅に舞うギフチョウやそのあとで現れるウスバシロチョウに魅せられたものである。第13話で紹介したように、鱗翅目(りんしもく)アゲハチョウ上科の昆虫がチョウである。

チョウはガのなかから進化してきたことは明らかだが、シャクガモドキやセセリチョウにはガに似た特徴がいくつか見られるので、チョウ進化の初期にほかのチョウから分かれた系統だと考えられた。そのため、この2つの系統を除いたチョウをアゲハチョウ上科としてきたのである。

ところが、分子系統学からチョウのなかでアゲハチョウ科がシャクガモドキ科とセセリチョウ科よりも先にほかから分かれ、この2つの科が従来の「アゲハチョウ上科」のなかから進化してきたことが明らかになってきた (1,2)。そのためにこれらもすべてアゲハチョウ上科に組み込まれることになり、アゲハチョウ上科はチョウ全体を含むようになったわけである。

チョウとガを区別する特徴として、触角の先端がふくらんでいるのがチョウ、細くとがっているのがガだといわれることがあるが、先に見たようにそのような区別は成り立たない。

また、チョウは昼行性、ガは夜行性といわれることがある。しかし、先に紹介したシャクガモドキは夜行性のチョウである。夜行性のガでも、たいてい活動のピークは薄暮つまり日没後の黄昏時であるが、下の写真のフクロウチョウもその時間帯に活動する(3)。チョウも昼行性とは限らないのだ。

一方、ガのなかにもツバメガ科のニシキオオツバメガやナンベイオオツバメガ(図14AIbi-1-1)、スズメガ科のオオスカシバやホシホウジャク(図15AIbi-1-2)など昼行性のものも多い。系統的にアゲハチョウ上科に属するものをチョウと呼ぶという以外には、チョウとガを区別する明確な基準はないのだ。

◎美しいシジミタテハの仲間

シジミタテハ科は日本にはいないが、世界各地に分布し、特に新熱帯区(中央アメリカと南アメリカ)に多い。シジミチョウとタテハチョウの中間的な名前であるが、分子系統学からシジミチョウ科の姉妹群であることが明らかになった(1)。

シジミタテハには美しい種が多いが、それらのなかに動物の糞や死体など臭いものに集まって、その汁を吸うものが多いという(4)。

◎トンボシロチョウのベイツ型擬態

図17AIbi-1-4の下のほうで並んでいるタテハチョウ科のフチグロトンボマダラとシロチョウ科のトンボシロチョウは非常によく似ている。この類似性は収れん進化によるものであるが、実はトンボマダラは毒をもっているが、トンボシロチョウのほうには毒はない。

毒のあるトンボマダラを鳥などが食べると非常に不味かったり、中毒を起したりする。従って、一度食べた経験がある鳥はこれを二度と食べない。これらのチョウの模様が、不味かったという記憶を呼び起こすのだ。

第14話でツバメガやキオビエダシャクの派手な色は、捕食者に対して「自分を食べると危ないよ」と警告しているという話をした。トンボマダラの模様も捕食者には警告の効果があるのだろう。

ところが、これに似た模様をもつトンボシロチョウは毒をもたない。これは、毒をもつものに似ることによって、捕食されないようにしている擬態と考えられる。このように毒をもったものをモデルとしてこれに似ることによって捕食を免れるような擬態を「ベイツ型擬態」という。この系統樹の赤い矢印は、無毒のトンボシロチョウが有毒のフチグロトンボマダラに擬態していることを示している。

ダーウィンと独立に進化の自然選択説に到達したアルフレッド・ウォーレスが1848年にアマゾンに出掛けたとき、最初は、第14話で出てきた友人のヘンリー・ベイツ(1825〜1892)が一緒だった。後に2人は別々に行動するようになるが、ベイツはその旅行中にトンボシロチョウがトンボマダラに擬態していることを発見したのだ。

ベイツは、訪れた南アメリカ各地でトンボシロチョウがトンボマダラ属のその土地の種にそれぞれ擬態していることを見つけた。トンボシロチョウのいない地方もあるが、それはモデルとなるトンボマダラがいないからだと解釈された(5)。ダーウィンの『種の起源』が出版される前年の1858年にベイツはすでに進化の核心に迫る発見をしていたのである。

図17AIbi-1-4でトンボマダラの隣のスジグロカバマダラも毒をもっている。これに擬態しているツマグロヒョウモンなど、ベイツ型擬態のいくつかの例は、次回でも紹介する。

ベイツ型擬態は翅の模様や色彩など見かけ上は非常によく似ているが、からだの細かな構造の違った別の属や科の間で見られるので、採集して詳しく調べなければ気付かれなかったであろう。そのような例が一つだけであれば、見過ごされただろうが、ベイツは11年間のアマゾン探検中に同じような例にたびたび遭遇したのである。

しかも重要なことは、そのような例は、同じ地域に生息する種同士でしか見られないということである。また、モデルとなった種は個体数が多いのに対して、擬態者は数が少ないということもある。

このことは、ダーウィンが1872年に出版した『種の起源』の第6版で議論していることである(6)。捕食者が不味い種を食べて学習しなければならないが、擬態者があまり増えすぎると、この学習プロセスがうまく働かなくなるのだ。このように擬態者はモデルとしているものよりも繁栄することはできないというジレンマを抱えている。

◎幼虫が肉食のチョウ

シジミチョウの幼虫にはこのほかにも肉食のものが多いが、このことは第23話で詳しくお話しする予定である。

次回以降、タテハチョウ科、アゲハチョウ科、シロチョウ科、シジミチョウ科の進化について順次詳しく見ていくことにする。

つづく

【引用文献】

1. Espeland, M., Breinholt, J., Willmott, K.R., et al. (2018) A comparative and dated phylogenomic analysis of butterflies. Curr. Biol. 28, 770-778.

2. Kawahara, A.Y., Storer, C., Carvalho, A.P.S., et al. (2022) Evolution and diversification dynamics of butterflies. bioRxiv doi:

3. Frederiksen, R., Warrant, E.J. (2008) Visual sensitivity in the crepuscular owl butterfly Caligo memnon and the diurnal blue morpho Morpho peleides: a clue to explain the evolution of nocturnal apposition eyes? J. Exper. Biol. 211, 844-851.

4. 丸山宗利(2016)『だから昆虫は面白い: くらべて際立つ多様性』東京書籍.

5. ジョージ・ウッドコック(2001)『ベイツ:アマゾン河の博物学者』長澤純夫・大曾根静香訳、新思索社.

6. Darwin, C.R. (1872) “The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life” (6th ed.), John Murray.

*もっと「進化」について知りたい人の入門書:

☆いちばん新しい本!

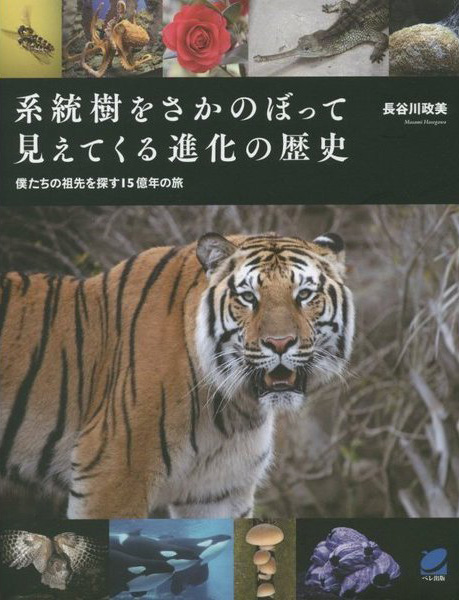

長谷川政美著『進化生物学者、身近な生きものの起源をたどる

』 (ベレ出版)。 イヌやネコやクマなど身近な生き物はすべて進化していまここにいる。もちろんヒトも。生き物の進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」を多数掲載(系統樹の「見方」付き)。ささやかな「現代版 種の起原」ができました。

☆はじめの一冊にオススメ!

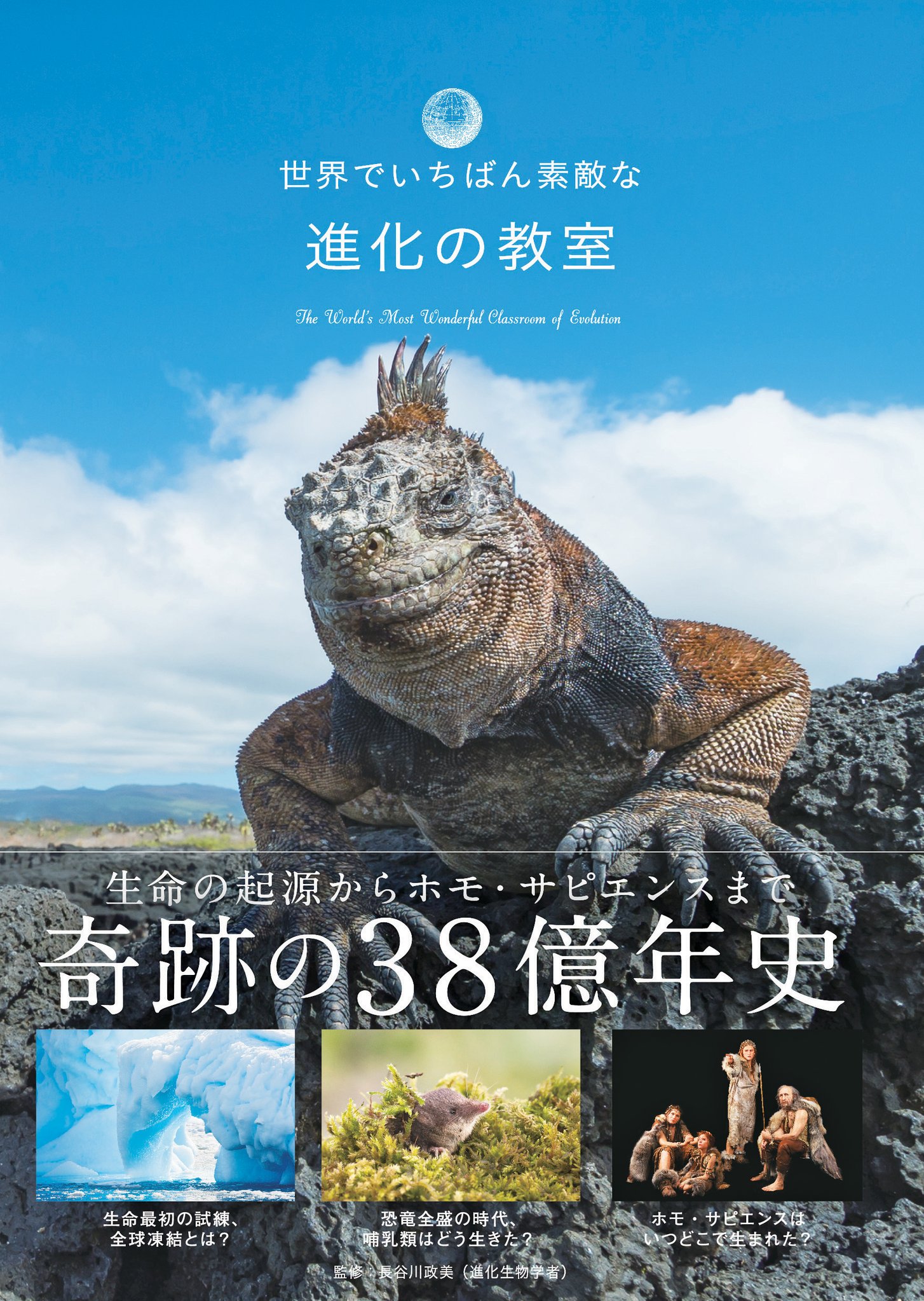

長谷川政美監修・畠山泰英構成『世界でいちばん素敵な進化の教室

』 (三才ブックス)。 本書は美しい写真とQ&A形式の簡潔な文章で、38億年におよぶヒトを含む生き物の進化を解説した超入門ビュアルブックです。子供から大人まで気軽に楽しんでいただけます。

4刷(2022年10月)。