知の巨人アリストテレス、分類学の父リンネ、

古生物学の創始者キュヴィエと連なる、自然に対する知識を体系化する博物学は、

19世紀半ばにダーウィンとウォーレスの進化論に到達した。

事実に基づき、歴代の学者たちが打ち立てた仮説の数々を丁寧に読み解きながら、

分子系統学の登場で新たな時代を迎えた“進化学の現在”までを追う。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)『新図説 動物の起源と進化―書きかえられた系統樹』(八坂書房)など多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターは全編監修を務める。

進化の歴史

ー時間と空間が織りなす生き物のタペストリー

第1話

「自然の階段」から「生命の樹」へ

文と写真 長谷川政美

◎はじめに

恐竜の「Tyrannosaurus」は、日本では片仮名でそのまま「ティラノサウルス」と表記されるが、中国では「覇王龙」と翻訳される。中国では日本の片仮名に相当するものがないこともあり、ほとんどの動物名は意味が分かるように自国語に翻訳されて使われている。

日本でも幕末から明治にかけて西洋の科学を導入するにあたり、先人たちは必死になって西洋の科学用語を日本語に翻訳する努力をした。科学、化学、物理、分子、原子などもその当時日本で作られたものであり、その後中国でもそれらの言葉を輸入して使うようになった。

「進化」という言葉も「Evolution」の訳としてその頃作られたものである。「Evolution」には展開という意味があるが、それを「進化」と訳したのだが、そこには「進歩」という考えが紛れ込んでいるように思われる。実際に「進化」を「高みを目指す」過程と捉えるひとが多い。そこには西洋文明の底流にあるアリストテレスの「自然の階段」を登っていくような意味合いが含まれる。この連載でこれから見ていくように、それこそまさにダーウィンが否定したものであった。

ダーウィンの自然選択説では、適応度が高くなるように進化が起るとされているので、生物が高みを目指して進化しているように思われるかもしれない。確かに遺伝形質に対して適応度を描いた仮想的な適応地形図のなかで、適応度の峰を目指して進化が進んでいくような図はよく見られる。

しかしながら、適応度は環境に依存するものであり、またまわりに棲む生物が違えば最適な適応度は違ってくる。従って、「自然の階段」のように単純に下等から高等へという進化が起っているわけではないのだ。

ダーウィン自身は「Evolution」という言葉を使わず、これを「変化を伴う由来(Descent with modification)」と表現しているが、この言葉は「進化」の代わりに使うには長過ぎる。ここでは従来通り、簡潔な「進化」という言葉を使うことにするが、それは進歩ということではなく、展開とか進展という意味でとらえてほしい。

単に事実を列挙するのでなく、事実に基づいてどのように仮説が組み立てられてきたかを紹介するように努めるつもりである。ここで紹介する仮説のなかには将来間違いであることが明らかになるものもあるだろうが、事実を前にして考え、議論する面白さを感じ取っていただければ幸いである。

◎アリストテレスの「自然の階段」

アメリカ合衆国ではおよそ半数の人が今でも、生物は創造主によって造られたと信じているというが、日本では大半の人が、生物が進化するという考えを受け入れていると思われる。

しかしながら、ダーウィンが「チンパンジーからヒトが進化した」と主張したと思っている人が多いようである。ダーウィン以前にも生物が進化するという考えはあったが、これから見ていくように、「チンパンジーからヒトが進化した」という考えを打破したのが、ダーウィンだった。

古代ギリシャのアリストテレス(紀元前384—322)はその著書のなかで次のように述べている(『アリストテレス全集:動物論三篇』動物の諸部分についてp.173.濱岡剛訳.岩波書店, 2016):

ホヤは、その作りが植物とわずかしか違わないが、それでもカイメンよりは動物らしいところがある。なぜなら、カイメンはもっぱら植物の能力しかもっていないからである。すなわち、自然は、魂をもたないもの(無生物)から動物に至るまで、生きているけれども動物ではないという(植物的な)段階を経て連続的に変化していき、その結果、あるものと別のものとが互いに類縁的であるために、ごくわずかな差異しかないと思われるくらいである。

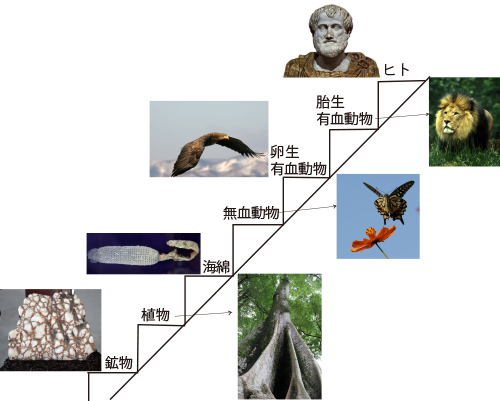

アリストテレスは、生物の多様性のなかに秩序を見出し、それに説明を与えることを試みたのだ。彼は、鉱物などの無生物から植物、動物さらにヒトに至るまで地球上のあらゆるものをその複雑性のレベルに応じて一つの直線に沿って並べた。

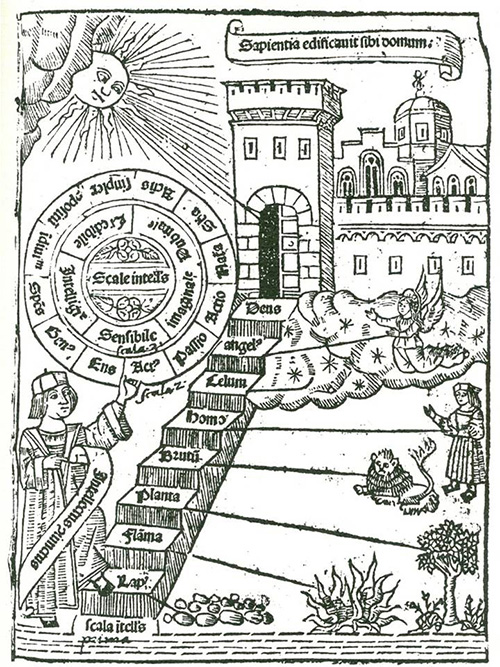

このような自然のとらえ方は、その後のヨーロッパでは「自然の階段(Scala naturae)」と呼ばれるようになる(図1-1)。アリストテレスの考えは、通常このような階段で表現されるが、彼自身は、実際には生物はもっと連続的に並べられるもので、動物のなかで一番簡単なものは、植物のなかで一番複雑なものと区別することが難しくなると考えた。地球上のあらゆるものは、このように連続的に並べられることから「存在の大いなる連鎖(Great Chain of Being)」とも呼ばれた。

一方、アリストテレスは宇宙が固定したものであって、生物が進化することはあり得ないと考えたが、種の間に中間的な段階を認める彼の立場は、ダーウィンに重なるものがある。彼の「自然の階段」は、2000年後にダーウィンが出現するまで西洋文明の底流にあった(たぶんその後現在までも)。

ヨーロッパのキリスト教社会では、アリストテレスの「自然の階段」では最上位にあったヒトのさらに上に、天使、神など天上界を加えたものがつくられた(図1-2)。ヒトよりも下位に位置するさまざまな生物種は、ヒトに奉仕するために創造されたというヒト中心の世界観である。

1882年2月のオーゲルへの礼状で、ダーウィンは次のように書いている。「アリストテレスの功績を私は高く買っていましたが、彼がどんなに素晴らしい人物だったのかよくわかりませんでした。リンネとキュヴィエはそれぞれ違った意味ではありますが、私には二人とも神のような存在でした。それでも老アリストテレスに比すれば小学生にすぎません」。

本連載でこれから見ていくように、ダーウィンはその生涯を通じて西洋における科学の最高権威であったアリストテレスを打ち砕いたのであった。自分が打倒した権威の偉大さを、人生の終わり近くになって再確認できたダーウィンは、満ち足りた気持ちになったのではなかろうか。

◎ヒト中心の世界観の転換

中世ヨーロッパでは、「自然の階段」と並んで重要な考えとして、「天動説」があった。ヒトが住む地球が宇宙の中心であるという考えである。神が地球を宇宙の中心に据えたのは、それがヒトの住む特別の天体だからであるという。

日本語の「天動説」は次に述べる「地動説(Heliocentrism)」に相対する言葉である。英語では「Geocentrism」、中国語では「地心説」というが、日本語でも「地球中心説」と呼ぶべきかもしれない。このことと、ヒトを「自然の階段」の最高位に位置づけることとは対を成すヒト中心の世界観であった。

ポーランドの天文学者ニコラウス・コペルニクス(Nicolaus Copernicus, 1473—1543)は、地球は宇宙の中心に位置するのではなく、太陽の周りを回るたくさんの惑星の一つに過ぎないという「地動説」を唱えた。

その後の天文学の進歩は、太陽でさえも宇宙の中心ではなく、膨大な数の恒星によって構成される銀河系の辺境に位置する恒星の一つに過ぎないことを示した。さらに宇宙には銀河系のような恒星の集団が数限りなく存在することも明らかになった。

このようにして今ではヒトが住む地球が宇宙の中心ではないことを否定するひとはいなくなったが、「自然の階段」はその後も長く西洋文明の底流にあり続け、その影響は現在でも見られる。

◎種とはなにか

生物が進化するという考えは古くからあった。中国の荘子は、「万物は移り変わる」とし、古代ギリシャのアナクシマンドロスやエンペドクレスにも進化思想が見られるという。

マダガスカルに生息するキツネザルの一種であるインドリの現地名は「babakoto」で、お父さんという意味である。この名前は、このサルの尾が非常に短く、マダガスカルのある地域ではヒトの祖先と考えられていることから来ているらしい。

このようにヒトがほかの動物から進化したり、転生したりするような話は世界各地でみられるが、現代的な進化理論が生まれるためには、種がある程度安定したものであることが確立する必要があった。

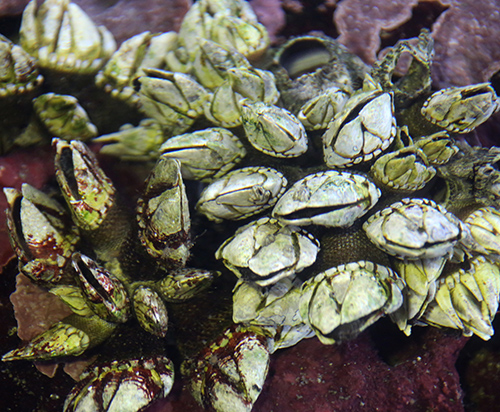

ヨーロッパのカオジロガン(図1-3a)は英語で「Barnacle goose(フジツボガン)」というが、このガンがフジツボ(barnacle)の仲間のカメノテから生まれると信じられていたことから来ている。このガンの卵が見つからないことから、海岸の岩場で見られるカメノテから生まれると信じられたのだ。このカメノテは逆に「Goose barnacle(ガンフジツボ)」と呼ばれる(図1-3b)。この仲間のガンフジツボは日本にも分布していて、各地で食用に供されている。一方フジツボガンのほうは、アイルランドの僧侶は鳥獣の肉ではないとしてこれを食べていたという。

またウジやハエは腐った肉から自然発生すると信じられていた。これに関しては、1665年にフランチェスコ・レディ(Francesco Redi , 1626—1697)が、ハエが近づけないように肉を覆っておけば、ウジは発生しないことを実験で示した。レディのこの実験に先立って、血液循環論でも有名なウイリアム・ハーヴィ(William Harvey , 1578—1657)はあらゆる発生は卵から生じることを観察に基づいて主張していた。

虫こぶから生まれる昆虫は、植物の樹液から自然発生すると信じられていたが、これは親が産んだ卵によるものであることも明らかになってきた。微生物に関する自然発生説の否定は、1860年頃に行われたルイ・パスツールの実験まで待たなければならない。

しかし、動物や植物など目に見える生物に関しては、詳しい観察や実験を通じて18世紀に入る頃までには、親から同じような子供が生まれることは受け入れられるようになった。このように、少なくとも人間が生きる時間のスケールでは、親と同じような子供が生まれる実体として、種がとらえられるようになってきた。

大航海時代を経て、世界各地から珍しい動植物の標本がヨーロッパに集められるようになり、博物学者はそれらのリストを作る作業に乗り出すことになる。その際、多様な生物をどのように分類すべきかが博物学者の関心の的となった。彼らには、生物が神の手で創造されたものならば、分類体系は秩序立ったものになるはずだという信念があった。

*もっと「進化」を詳しく知りたい人に最適の本:

長谷川政美著『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』 (ベレ出版)。 本書は当サイトで連載していた「僕たちの祖先をめぐる15億年の旅」を加筆修正および系統樹図を全て作り直して一冊にまとめたものです。カラー図版600点掲載。

扉絵:小田 隆

ブックデザイン:坂野 徹