知の巨人アリストテレス、分類学の父リンネ、

古生物学の創始者キュヴィエと連なる、自然に対する知識を体系化する博物学は、

19世紀半ばにダーウィンとウォーレスの進化論に到達した。

事実に基づき、歴代の学者たちが打ち立てた仮説の数々を丁寧に読み解きながら、

分子系統学の登場で新たな時代を迎えた“進化学の現在”までを追う。

著者プロフィール

長谷川政美(はせがわ まさみ)

1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)『新図説 動物の起源と進化―書きかえられた系統樹』(八坂書房)など多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターは全編監修を務める。

進化の歴史

ー時間と空間が織りなす生き物のタペストリー

第26話

獲得形質は遺伝するか?

文と写真 長谷川政美

◎エピジェネティック地形

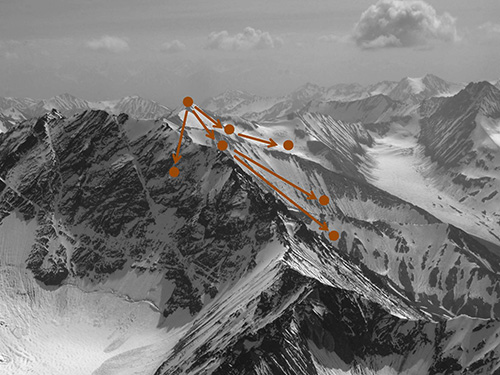

イギリスの発生分化学者コンラッド・ウォディントンは、受精卵が発生する際に細胞がさまざまに分化していく過程を、山の頂上からボールが転がり落ちていくことにたとえた(図26-1)。これが「エピジェネティック地形」と呼ばれるものである。

図26-1 ウォディントンのエピジェネティック地形。ウォディントンは、受精卵が発生する際に細胞がさまざまに分化していく過程を、山の頂上からボール(オレンジ色)が転がり落ちていくことにたとえた。頂上にある細胞は、あらゆる細胞に分化できる細胞であり、別々の谷底に向かって転がっていく。つまりいろいろな細胞に分化するのだ。いったん尾根で隔てられた別の谷に転がり落ちると、尾根を越えることはできないので、その後は別の運命をたどる細胞になる。

頂上にある細胞は、あらゆる細胞に分化できる可能性をもった細胞であり、「多能性幹細胞」と呼ばれる。これがいろいろな谷底に向かって転がっていくことが「細胞分化」である。分岐して別々の谷すじに転がり落ちることにより、心臓の細胞、腎臓の細胞、脳の細胞など哺乳類の場合、およそ200種類の細胞に分化するのだ。

いったん転がり落ちたボールが逆行して山を登ることはなく、受精卵からいろいろに分化した細胞が、発生過程を逆行して多能性幹細胞に戻ることはないと考えられていた。ところが、2006年に京都大学の高橋和利博士と山中伸弥博士は、マウスの分化した体細胞にわずか4つの転写因子の遺伝子を導入することによって、多能性幹細胞に戻ることを実験的に示した。これが「人工多能性幹細胞」、通常「iPS細胞(induced Pluripotent Stem cell)」と呼ばれるものである。このように、体細胞を発生初期の段階に戻すことを「細胞の初期化」という。山中らの4つの転写因子は、いったん転がり落ちたボールを頂上まで引き上げる働きをするのだ。

山中らが見事に成功した体細胞を初期化する試みは、それに先立つおよそ半世紀の歴史をもっている。1962年にオックスフォード大学のジョン・ガードンがアフリカツメガエルを使った実験を行った。彼は、カエルの未受精卵からあらかじめ核を取り除いたものを用意しておき、カエルの成体の体細胞から取り出した核を移植したのである。

その結果、移植核をもった未受精卵の発生が進み、カエルが生まれた。核を提供したカエルと遺伝的に同じ個体が生まれたということである。未受精卵という環境に置かれたことによって、分化が進んだ体細胞の核が初期化されることがわかったのだ。ガードンのこの技術は、クローン技術として哺乳類にも広く応用されている。

iPS細胞とクローン技術は、応用範囲の広い実用的な技術であるが、同時に細胞分化の仕組みを理解する手掛かりを与える重要な研究でもある。ガードン・山中両氏の業績に対して2012年のノーベル医学・生理学賞が与えられた。

◎19世紀のラマルクの説に再び脚光

DNAメチル化やヒストンのアセチル化などは、細胞が分裂しても受け継がれる。従って、このようなエピジェネティックな変化を通じて一度肝臓の細胞に分化した細胞の系列は、その後も肝臓の細胞であり続ける。

一方、エピジェネティックな変化が進化的に意味をもつためには、それが生殖細胞を通じて子孫に継承されることが必要である。ところがこれまでに述べたように、個体の一生の間に蓄積したエピジェネティックな変化は、次の世代がスタートする受精卵の段階で初期化されることがわかっている。

エピジェネティックな変化は、個体がその一生の間に獲得したものだから、これが子孫に伝えられるとしたら、獲得形質が遺伝するということになる。獲得形質の遺伝は、19世紀のはじめにラマルクが唱えた説として有名である。もともと首が短かったキリンの祖先が、高い枝の葉を食べようと首を伸ばすうちに、世代を重ねるにつれて次第に現在のキリンのように長い首になったという説明である(図26-2)。

図26-2 (a)オカピOkapia johnstoni、(b)キリンGiraffa camelopardalis。キリンに一番近縁な現存する動物はオカピである。キリンの祖先もオカピのような首の短い動物だったと考えられる。(a)のように、高い枝にある葉を食べようと首を伸ばしているうちに、少しだけ長い首という獲得形質が子孫に継承され、次第に現在のキリンのような長い首になったというのが、ラマルクによって最初に提唱された「獲得形質の遺伝」説である。

しかしながら、20世紀の遺伝学では、そのようなものが遺伝する機構がないということで、否定されてきた。またキリンの長い首については、獲得形質の遺伝を考えなくても、ダーウィンやウォーレスが主張したように、自然選択で十分説明できると考えられる。他の個体よりも少しでも首が長くなるような遺伝的な形質をもった個体は、高い枝の葉を食べるのに有利なために、正の自然選択の結果、多くの子孫を残すことができ、長い年月の間にキリンの首は現在のように長くなったのだ。

しかし近年、エピジェネティックスの研究が盛んになるにつれて、エピジェネティックな変化が世代を超えて継承される可能性が活発に議論されるようになってきた。

◎食糧事情と生まれてきた子孫への影響

ヒトの場合、妊娠した女性の妊娠後期に栄養摂取が足りないと、生まれてくる子供の体重は小さいが、それが女の子だった場合には順調に発育すれば、その子の産む孫の体重は正常になる。一方、妊娠初期に栄養摂取が足りない場合には、妊娠後期での栄養摂取が順調であれば生まれてくる子供の体重は正常になる。ところが、それが女の子だった場合には、その子の産む孫の体重は標準よりも重くなる傾向がある。これは一見、親が胎児の間に経験した飢餓に備えて適応しているように思われる。これはエピジェネティックな変化、つまり獲得形質が遺伝した例と見なせるであろうか?

胎児が自分自身の卵子を作り始めるのは発生のかなり初期の段階である。従って、飢餓の影響が卵子の細胞質のなかに残っていて、そのために飢餓に備えて孫の体重が重くなったということが考えられ、この場合には永続的に継承される性質とはいえない。エピジェネティックな変化が確かに継承されていることを示すには、別の証拠が必要である。

スウェーデンの北部にエベルカーリクスという町がある。現在は交通網も整備され、観光地になっているが、かつては孤立した地域であり、19世紀末から20世紀初頭にかけてたびたび食糧難に襲われた。この期間における町の食糧事情の記録が残っているために、当時の人たちの体験した食糧事情が、その子孫の健康状態にどのような影響を及ぼしているかを調べることができる。

その時代、飢饉に続いて豊作の年が訪れたり、逆に豊作のあとで飢饉が訪れたりして、食糧事情が急激に変化することがしばしばあった。2014年にスウェーデン・カロリンスカ研究所のラース・ビグレンらが発表した研究によると、そのような急激な変化を子供時代に経験した女性が成人して産んだ男の子が大人になってもうけた娘は、成人してから心血管疾患によって死亡する危険が高まったという。特に、父方の祖母が豊作のあとの飢饉を経験した場合に、その危険が有意に高かった。意外なことに、父方の祖父、母方の祖母や祖父が同じような経験をしていても、そのような危険性は特に変わりなかったという。

この研究で重要なのは、心血管疾患の危険性が高まった女性の母親ではなくて、父親が関わっていることである。精子の細胞質は、ほとんど次世代に影響を与えないと考えられるし、男の子が精子形成を始めるのは思春期になってからである。したがって、この父親を通じて祖母の経験が影響しているのだとしたら、エピジェネティックな変化が子孫に継承されている可能性が示唆される。

「われわれは、結局われわれが食べたものである(We are what we eat)」という言葉がある。父方の祖母が食べたものがわれわれに影響を与えているのだとしたら、この言葉だけでは不十分であろう。先祖が食べたものも、われわれを形作っていることになる。

しかしながら、このような研究で注意しておかなければならないことがある。子供時代に豊作のあとの飢饉を体験した女性の息子の娘で、心血管疾患の危険性が統計的には有意に高まったということであるが、特に理由がなくてもそのようなデータがたまたま得られた可能性は否定できない。特に、研究を試みたが有意な違いが得られなかった場合には、たいてい論文として発表される機会はないので、有意とはいっても偏った結論である可能性があるのだ。このような場合、研究者が意図しなくても偏ったデータが得られる可能性がある。従って、獲得形質の遺伝とはっきり結論づけるためには、もっと多くの研究が必要であろう。

◎獲得されたストレス耐性の次世代への継承

線形動物の一種である カエノラブディティス・エレガンス Caenorhabditis elegansという線虫は、わずか1,000個程度の細胞しかもたず、発生分化や老化を研究するためのモデル生物として有名である。京都大学の岸本沙耶さんたちのグループは、2017年の1月に、この動物を使った獲得形質の遺伝に関わる面白い研究成果を発表した。

この線虫を、成虫になるまでの発生過程で低容量のさまざまなストレスを与えて育てると、ストレス耐性が上昇する。岸本さんたちは、こうして獲得された親世代のストレス耐性は、ストレスを与えずに育てられた子世代や孫世代にも継承されることを見つけたのである。しかも、オス親のみにストレスを与えた場合にも、その子世代の線虫でストレス耐性の上昇や寿命の延長などといった効果がみられるという。このことは、エピジェネティックな変化が継承されて、獲得形質が遺伝していることを示唆している。

◎獲得形質の遺伝が進化に関与するか?

以上のように最近は、親が一生の間に獲得した形質が子や孫に遺伝することを示唆する研究が次々と現れている。卵子と精子が結合して受精卵ができるところから新しい世代がスタートするが、その時点ではそれぞれの生殖細胞のDNAはクロマチンのかたちで折りたたまれており、それぞれのエピジェネティックな状態を保持している。受精後にはそれが初期化されるのだが、もしもこれが完璧なものであれば、獲得形質が遺伝する余地はないことになる。しかし、実際には初期化を免れるエピジェネティックな変化が存在することがわかってきたのだ。

具体的に生殖細胞の変化としてとらえられ、しかも初期化を免れる機構の詳細が明らかになったわけではないが、今回紹介したようにエピジェネティックな変化が遺伝していると考えられる例があるのだ。従って、原理的にはラマルク的な獲得形質遺伝の余地があることになる。

このようなエピジェネティックな変化が実際の進化にどのような役割を果たしているかという問題は、生物進化学の今後の大きなテーマである。

*もっと「進化」を詳しく知りたい人に最適の本:

長谷川政美著『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』 (ベレ出版)。 本書は当サイトで連載していた「僕たちの祖先をめぐる15億年の旅」を加筆修正および系統樹図を全て作り直して一冊にまとめたものです。カラー図版600点掲載。

扉絵:小田 隆

ブックデザイン:坂野 徹